Entre paysages, côtes et communautés

Laboratoire d’étude des Littoraux Nordiques et Arctiques (LNAR)

Les environnements nordiques offrent un terrain d’étude exceptionnel où la science se mêle à la collaboration avec les communautés locales. Sous la supervision du professeur David Didier, le Laboratoire d’étude des Littoraux Nordiques et Arctiques (LNAR) peut réaliser sa mission : comprendre et anticiper les transformations des côtes en milieu nordique face aux défis climatiques. Ici, les forces sont unies pour étudier l’évolution des littoraux et proposer des solutions adaptées aux réalités des communautés nordiques. En travaillant main dans la main avec les habitants, le laboratoire ne se contente pas d’observer : il participe activement à l’adaptation et à la résilience des milieux côtiers nordiques.

Dans une approche interdisciplinaire et appliquée, le LNAR étudie la dynamique côtière sur trois grands axes : l’analyse des trajectoires littorales et des dépôts sédimentaires, la modélisation des processus côtiers et la coproduction de connaissances avec les populations locales.

David Didier, professeur en géographie

Découvrez un aperçu des recherches spectaculaires menées par les expertes et les experts de ce laboratoire dans plusieurs régions distinctes : le Nunavut, le Nunavik et l’Islande.

Le Nunavut

Focus sur Cambridge Bay

Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq), petite communauté du centre de l’Arctique, est devenu un point névralgique pour l’étude des changements côtiers. Le gouvernement canadien y a construit la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique attirant des chercheuses et des chercheurs comme Samuel Gagnon. Sa recherche se concentre sur l’érosion côtière dans cette région longtemps jugée stable.

Les plages, utilisées traditionnellement par les Inuit pour la chasse et le transport, subissent des transformations significatives, ayant des effets directement sur les activités communautaires. En collaboration avec des membres locaux de l’Association des Chasseurs et Trappeurs, le projet combine des observations sur le terrain, la collecte de données environnementales et des discussions avec les personnes résidentes sur leurs perceptions des changements côtiers. Cette approche holistique est essentielle pour anticiper les évolutions à venir et protéger les espaces essentiels à la vie quotidienne et culturelle de la communauté.

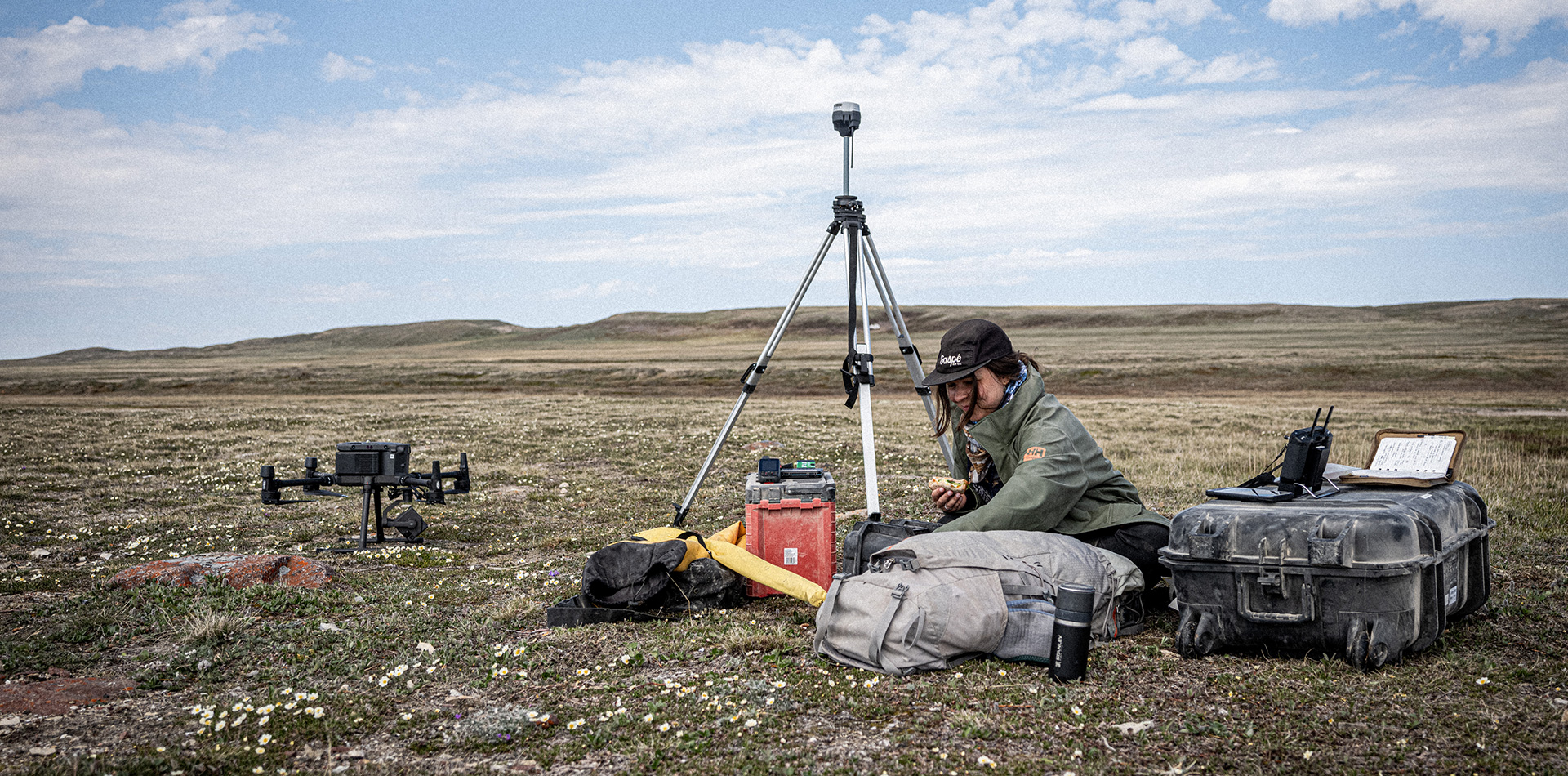

Grâce à des instruments comme les drones et des photographies aériennes historiques, Samuel étudie les processus de dégradation du pergélisol et la répercussion des vagues sur les côtes sableuses.

Les données collectées servent à établir une base scientifique inédite dans une zone encore peu étudiée

Samuel Gagnon, agent de recherche

Statistiques

Kugluktuk : l’apport précieux du travail des communautés sur place

Dans la région de Kugluktuk, toujours au Nunavut, Samuel Binette étudie l’interaction entre la dégradation du pergélisol, la hausse des températures et les conséquences sur les falaises sédimentaires.

Nous travaillons quotidiennement avec des membres locaux qui aident à maintenir les équipements, collecter des données, et fournir des observations historiques précieuses. Cette approche humaine et scientifique enrichit non seulement la recherche, mais aussi le lien entre savoir traditionnel et sciences environnementales.

Samuel Binette, étudiant à la maîtrise en géographie

Un élément clé du projet est la collecte d’images multispectrales par drones, couplée à des relevés sur le terrain. Ces données permettent de suivre les processus d’érosion et d’accumulation en détail. Les informations ainsi recueillies sont croisées avec des archives historiques et les témoignages des Inuit, ce qui permet de contextualiser les changements dans une perspective temporelle plus large.

Des glaciers jusqu’aux littoraux de Grise Fiord

Dans la communauté isolée de Grise Fiord (Ausuittuq), située à l’extrême nord de l’Arctique canadien au Nunavut, des chercheuses et chercheurs mènent des études approfondies sur les conséquences environnementales touchant cette région affectée par la réduction des surfaces de glace de mer et de glacier.

Nos recherches se concentrent notamment sur l’évolution de la plage principale de la communauté, autrefois large et sableuse, aujourd’hui rétrécie et composée de galets.

Charles Jourdain Bonneau, étudiant à la maîtrise en géographie

Un aspect essentiel du projet réside dans ses approches participatives et la collaboration avec Ausuittuq Adventures, dirigé par Terry Noah, un résident qui gère le projet localement et qui participe activement à la maintenance des équipements et à la collecte des données.

En parallèle, des études paléo-environnementales sont menées dans le fjord de Grise Fiord et en périphérie du glacier Jakeman, entre autres par Charlotte Stancu et Béatrice Noël, étudiantes à la maîtrise en géographie. Ces analyses, basées sur des carottes sédimentaires et de la bathymétrie permettent d’identifier les déclencheurs historiques de glissements de terrain sous-marins, de cartographier les formes sous-marines et d’analyser leurs liens avec les changements climatiques passés et récents. Cette approche vise à offrir des solutions concrètes et des outils prédictifs aux habitants de Grise Fiord pour mieux faire face aux aléas côtiers et pour mieux anticiper les changements dans les sites de chasse, affectés par le retrait des glaciers.

Le Nunavik

Un atlas des écosystèmes côtiers et une analyse détaillée des aléas

Dans le nord du Québec, le Nunavik abrite des littoraux diversifiés, allant de la baie d’Hudson au détroit d’Hudson et à la baie d’Ungava. Antoine Boisson, chercheur postdoctoral et Denys Dubuc, agent de recherche, dirigent un projet ambitieux : la création d’un atlas des écosystèmes côtiers couvrant plus de 10 000 km de côtes.

L’objectif est de cartographier ces régions à l’aide d’imageries satellitaires, de photographies aériennes et de relevés par drones. Cet atlas, qui constitue une première à une échelle aussi détaillée, permettra de mieux comprendre les dynamiques côtières et de mieux anticiper les zones exposées à de possibles incidents maritimes.

Ce projet démontre à quel point les côtes du Nunavik sont variées en termes de dynamique érosive. Alors que certaines zones restent stables, d’autres subissent de l’érosion localisée dues à des tempêtes ou à des facteurs comme le dégel du pergélisol.

Certaines zones, comme Salluit, ont été marquées par des événements extrêmes tels que la tempête de 2010, causant l’érosion de cabanes et d’infrastructures côtières. Comprendre les écosystèmes côtiers du Nunavik est crucial, car ils conditionnent non seulement les activités humaines, mais aussi la biodiversité et les pratiques traditionnelles

Antoine Boisson, chercheur postdoctoral

L’Islande

Étudier les plages sableuses de l’Ouest

Clémentine Fanton, doctorante en cotutelle entre la France et le Québec, étudie les conséquences des tempêtes nord-atlantiques sur les plages sableuses de l’ouest de l’Islande. Cette région, particulièrement exposée aux houles océaniques, constitue un site idéal pour observer la dynamique des littoraux non urbanisés et comprendre les processus d’érosion et de résilience côtière dans un contexte volcanique et nordique.

Mon travail se concentre sur les cordons sableux, des formations géomorphologiques qui se détachent parfois du littoral et abritent des lagons ou zones humides. En combinant relevés GPS, cartographie par drone et analyses granulométriques, elle suit l’évolution de ces plages et compare ses résultats avec des archives photographiques aériennes remontant aux années 1960.

Clémentine Fanton, étudiante au doctorat

Cette approche permet d’évaluer les tendances d’érosion ou d’accumulation à long terme. Contrairement aux littoraux tempérés où l’érosion impose parfois des interventions humaines, certaines plages islandaises montrent une capacité naturelle d’accumulation de sédiments comme ce qu’on retrouve en Arctique.

Équipe de recherche

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie

David Didier

Professeur en géographie