Groupe de recherche Archipel

Le groupe de recherche Archipel réunit des chercheurs en histoire, en lettres, en géographie et en archéologie qui s’intéressent à des questions de mémoires et de patrimoines, dans l’Est du Québec et ailleurs.

Intégrant de nombreux collaborateurs et étudiants, Archipel propose des activités de formation, de recherche et de diffusion qui bénéficient du soutien de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé et d’infrastructures de recherche dont le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine, le Centre Joseph-Charles-Taché et le laboratoire d’histoire.

Partenaires

Équipe

- Manon Savard, professeure de géographie et d’archéologie, Département de biologie, chimie et géographie

- Nicolas Beaudry, professeur d’histoire et d’archéologie, Département des lettres et humanités

- Maxime Gohier, professeur d’histoire, Département des lettres et humanités

- Julien Goyette, professeur d’histoire, Département des lettres et humanités

- Karine Hébert, professeure d’histoire, Département des lettres et humanités

- Claude La Charité, professeur de lettres, Département des lettres et humanités

- Guillaume Marie, professeur de géographie, Département de biologie, chimie et géographie

- Manon Savard, professeure de géographie et d’archéologie, Département de biologie, chimie et géographie

- Jean-René Thuot, professeur d’histoire, Département des lettres et humanités

Les membres réguliers d’Archipel entretiennent de nombreux liens de collaborations avec des chercheuses et chercheurs ainsi que des professionnelles et professionnels issus des milieux de pratique. Ces collaboratrices et collaborateurs contribuent au dynamisme du groupe de recherche, et favorisent un meilleur partage des savoirs et des expertises.

- Archambault, Jacinthe, conseillère en développement culturel, ministère de la Culture et des Communications, direction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

- Arsenault, Mathieu, professeur adjoint d’histoire, Université de Montréal

- Atanasov, Georgi, professeur habilité d’archéologie, Musée historique régional de Silistra (Bulgarie)

- Beaulieu, Alain, professeur en histoire, UQAM

- Bernier, Marc André, professeur de lettres, UQTR

- Berthold, Étienne, professeur de géographie, Université Laval

- Bourgault, Daniel, professeur en océanographie, ISMER

- Brière, Amélie, agente de développement en patrimoine bâti, MRC Les Basques

- Charrette, MariFrance, Fédération Histoire Québec – rédactrice en chef d’Histoire Québec

- Côté, Sébastien, professeur de lettres, Université Carleton, Ottawa

- Deslandres, Dominique, professeure d’histoire, Université de Montréal

- Drouin, Martin, professeur au département d’études urbaines et touristiques, UQAM

- Dubreuil, Steve, conservateur et chercheur au Musée régional de la Côte-Nord

- Flamand-Hubert, Maude, professeure adjointe en foresterie, Université Laval

- Gosselin, Katerine, professeure de lettres, UQAR

- Hobdari, Elio, professeur adjoint d’archéologie et d’architecture, Université de Tirana (Albanie)

- Hrodej, Philippe, maître de conférences en histoire, Université Brest-Lorient (France)

- Langevin, Érik, professeur d’archéologie, département des sciences humaines et sociales, UQAC

- Lignereux, Yann, professeur d’histoire, Nantes Université

- Marsan, Guillaume, archiviste-coordonnateur, Bibliothèque et archives nationales du Québec, Rimouski

- M’Barek, Brahim, archéologue, Évéha International, Strasbourg (France)

- Milanova, Albena, professeure adjointe d’histoire, Université Saint-Clément-d’Ohrid de Sofia (Bulgarie)

- Mimeault, Mario, historien, doctorat honoris causa, UQAR

- Moreau, Dominic, maître de conférences en histoire, Université de Lille (France)

- Morin, Dominique, professeur de sociologie, Université Laval

- Newton, Claire, agente de documentation historique chez Héritage Bas-Saint-Laurent

- Pelletier, Tommy-Simon, archéologue et conseiller en développement culturel, ministère de la Culture et des Communications, direction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

- Péron, Françoise, professeure émérite en géographie, Université de Bretagne occidentale (France)

- Perron, Martin, archéologue, Hydro-Québec

- Pioffet, Marie-Christine, professeure de lettres, Université York, Toronto

- Phaneuf, Érik, archéologue, AECOM

- Reford, Alexander, historien et directeur des Jardins de Métis et directeur du comité d’administration d’Héritage Bas-Saint-Laurent

- Robichaud, Léon, professeur d’histoire, Université de Sherbrooke

- Rouxel, Pierre, professeur retraité, Cégep de Sept-Îles et Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière

- Roy, Alain, Bibliothèque et Archives Canada

- Trépanier, Nicolas, professeur d’histoire, Université du Mississippi

- Sauzeau, Thierry, professeur d’histoire, directeur du laboratoire de recherche CRIHAM, Université de Poitiers (France)

- St-Louis, Richard, professeur de chimie, Département de biologie, chimie et géographie

Les membres réguliers d’Archipel se rattachent à différents centres et réseaux d’excellence québécois, parmi lesquels :

- Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité (CIREM 16-18)

- Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ)

- Réseau Patrimoines de l’Université du Québec (RéPUQ)

La recherche en patrimoine ne peut se réaliser sans l’apport de partenaires issus tant des milieux de la recherche que des milieux de pratique. Les membres réguliers d’Archipel entretiennent ainsi plusieurs projets en collaboration avec des partenaires institutionnels locaux, nationaux et internationaux. Parmi eux figurent notamment :

- Archéo-Québec

- Bibliothèque et Archives Canada

- Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

- Cégep de Matane

- Cégep de Rimouski

- Cégep de La Pocatière

- Cégep de Sept-Îles

- Centre national des naufrages du Saint-Laurent

- Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic

- Confédération des syndicats nationaux (CSN)

- Congrégation Notre-Dame du Saint-Rosaire

- Corporation du Patrimoine de Saint-Anaclet

- Culture Bas-Saint-Laurent

- Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC)

- Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS)

- Héritage Bas-Saint-Laurent

- Image Drone Haute Précision (IDPH)

- Institut du patrimoine, UQAM

- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF)

- Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique (IRHMAS)

- iScan

- Jardins de Métis / Les Amis des Jardins de Métis

- Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes

- MRC Les Basques

- MRC La Matanie

- MCR La Matapédia

- MRC La Mitis

- Musée de la Civilisation

- Musée de la Gaspésie

- Musée de la Mémoire vivante

- Musée régional de Rimouski

- Musée régional de la Côte-Nord

- Musée régional du Bas-Saint-Laurent

- Observatoire du patrimoine maritime culturel de Bretagne

- Parc national du Bic

- Patrimoine militaire de la Mitis

- Pôle culturel des Ursulines

- Réseau Québec Maritime (RQM)

- Société historique de la Côte-Nord

- Société rimouskoise du patrimoine

- Société de généalogie et d’histoire de Rimouski

- Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) / Tourisme Rimouski

- UMR 8164 HALMA – Histoire, archéologie, littérature des mondes anciens (France)

- Ville de Mont-Joli

- Ville de Rimouski

Les chercheurs d’Archipel dirigent les travaux de plusieurs étudiantes et étudiants dont les sujets se rattachent au patrimoine. Ces étudiantes et étudiants participent régulièrement aux activités du groupe de recherche, et leur présence contribue à dynamiser la formation et la recherche. Plusieurs sont stagiaires, auxiliaires de recherche au Laboratoire d’archéologie et de patrimoine (LAP) ou au Centre Joseph-Charles-Taché (CJCT), ou encore membres d’équipes de recherche.

- Berning, Lara, maîtrise en histoire, dir. M. Gohier, auxiliaire de recherche

- Blanchette, Amélie, maîtrise en histoire, dir. J.-R. Thuot

- Bouchard, Olivier, doctorat en éthique, dir. Bernard Gagnon et J. Goyette

- Carrier, Anthony, maîtrise en histoire

- Mémoire de premier cycle en histoire, dir. K. Hébert

- Chauffour, Julien, doctorat en lettres, dir. Cl. La Charité et Marc André Bernier (UQTR), auxiliaire de recherche au CJCT

- Cormier, Émilie, maîtrise en histoire, dir. K. Hébert

- Côté, Andrée-Anne, maîtrise en éthique, dir. Dany Rondeau, auxiliaire de recherche

- D’Astous, Louis-Philip, maîtrise en histoire, dir. M. Gohier, Auxiliaire de recherche, projet Nouvelle France numérique, M. Gohier

- Delannoy, Julie, doctorat en sciences de l’environnement / géographie (UBO, co-diplomation), dir. G. Marie et C. Meur-Ferec (Université de Bretagne Occidentale [UBO], France)

- Dupuis, Véronique, maîtrise en histoire, dir. K. Hébert

- Dubé, Justin, maîtrise en histoire, dir. J. Goyette et J.-R. Thuot

- Esclapez, Marielle, étudiante en enseignement secondaire, profil Univers social, mémoire de premier cycle, dir. N. Beaudry et M. Savard, deuxième coordonnatrice d’Archipel, dir. M. Savard

- Essoh Sonè, Willy, doctorat de gestion en écosystèmes et ressources halieutiques (Université de Douala, Cameroun), dir. E. Efolé (Université de Dschang), R. Onguene (Université de Douala) et G. Marie

- Frenette, Arielle, postdoctorante au Laboratoire d’archéologie et de patrimoine / boursière FRQ-Anticosti, dir. M. Savard

- Gariépy-Girouard, Étienne, étudiant à la maîtrise en géographie sous la dir. de T. Buffin-Bélanger et chargé de cours à l’UQAR, collaborations de recherche avec M. Savard

- Jeuil, Antoine, étudiant à la maîtrise en histoire sous la dir. de M. Gohier

- Krajlic, Yvan, doctorat en lettres, dir. Cl. La Charité

- Lajeunesse-Mousseau, Marie-Ève, maîtrise en histoire, dir. K. Hébert et M. Gohier, auxiliaire de recherche

- Lauzon, Marie-Ange, baccalauréat en enseignement secondaire/maîtrise en éducation, Stagiaire de recherche FRQSC, projet Femmes, mémoire et religion : les archives des Religieuses du St-Rosaire comme révélateur régional, dir. K. Hébert et J.-R. Thuot

- Lesouëf, Brice, maîtrise en géographie/master Gestion de l’environnement (UBO, France, co-diplomation), dir. G. Marie et A. Hénaff (UBO)

- Massy-Raoult, Ludovic, mémoire en lettres, dir. Cl. La Charité

- Morin-Dupont, Andréanne, maîtrise en histoire, dir. K. Hébert, codir. J. Goyette, Auxiliaire de recherche, stagiaire Mitacs, projet Les 50 ans du SPPUQAR, K. Hébert

- Mfoumeyeng Enoto, Gaëlle, master 2 en Gestion intégrée des environnements littoraux et marins (Université de Douala, Cameroun), dir. R. Onguene (Université de Douala) et G. Marie

- Morin-Dupont, Andréanne, maîtrise en histoire, dir. K. Hébert

- Nadeau, Marie-Hélène, doctorat en lettres, dir. Cl. La Charité, auxiliaire de recherche

- Pelletier, Louis-Frédéric, étudiant à la maîtrise en histoire sous la dir. de M. Gohier

- Perrault, Olivier, doctorat en histoire, UQAM, dir. Jean-Philippe Garneau et M. Gohier.

- Rioux, Billy, maîtrise en histoire, dir. J.-R. Thuot, auxiliaire de recherche

- Robert, Christophe, étudiant à la maîtrise en géographie, dir. M. Savard et N. Beaudry

- Ruest, Jessica, étudiante à la maîtrise en géographie, dir M. Savard et N. Beaudry, Mémoire de premier cycle en géographie, dir. M. Savard, Stagiaire de recherche FRQSC, dir. N. Beaudry et M. Savard

- Seamans, William, étudiant à la maîtrise en histoire sous la dir. de M. Gohier

- Séguin-Brault, Olivier, doctorat en lettres, dir. Cl. La Charité, auxiliaire de recherche au CJCT

- Siger, Ornella, DESS en analyse et prévention des risques naturels, dir. G. Marie

- Simard-Rousseau, Alain, maîtrise en histoire, dir. J.-R. Thuot et K. Hébert

- Terrolion, Maxence, doctorat en histoire, UQAM, dir. Alain Beaulieu, codir. M. Gohier

- Tremblay, Gaëlle, maîtrise en histoire, dir. N. Beaudry et M. Savard, auxiliaire de recherche au LAP

- Venne, Éloise, maîtrise en histoire, UQAM, dir. Magda Fahrni, codir. J. Goyette

Recherche

- Archéologie classique, archéologie historique et archéologie des passés récents

- Archéologie environnementale

- Archéologie publique

- Constructions identitaires : mémoires, récits et représentations

- Culture matérielle

- Épistémologie et historiographie occidentale et québécoise

- Histoire des Autochtones (XVIIe-XXe siècles)

- Histoire et écriture des femmes (XVIe-XXIe siècles)

- Histoire de la jeunesse

- Histoire intellectuelle du Québec contemporain

- Humanisme et philologie

- Imaginaire de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent

- Littérature viatique

- Paroles amérindiennes (discours autochtones consignés par l’administration coloniale)

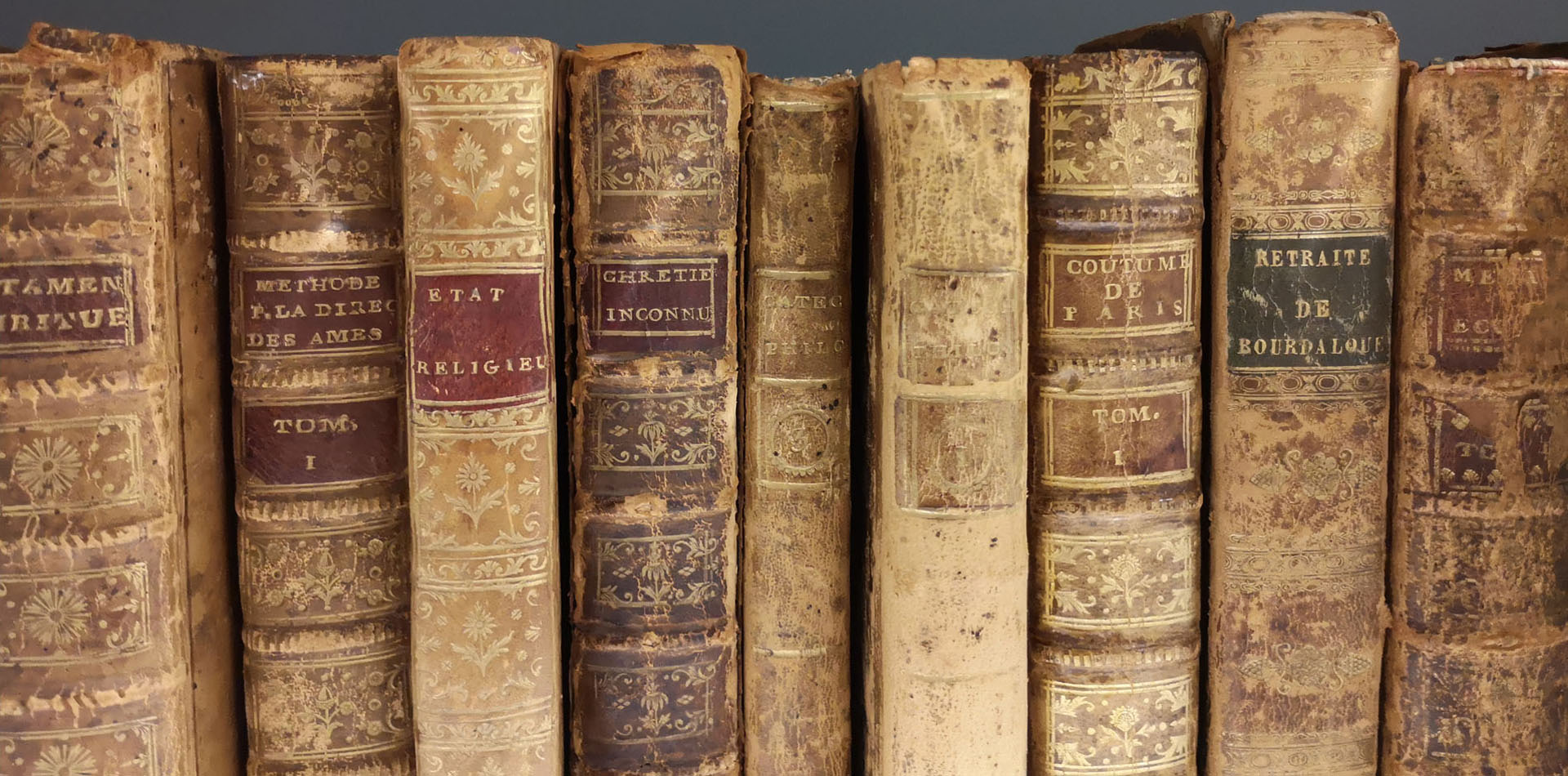

- Patrimoine imprimé, bibliothèques et ateliers d’écriture

- Patrimoine maritime et côtier

- Processus de patrimonialisation

- Paysages bâtis et architecture domestique dans la vallée du Saint-Laurent (XVIIIe-XXe siècles)

- Patrimoine paysager et géomorphologique

- Sociétés côtières du Saint-Laurent et de l’estuaire (XVIIIe-XIXe siècles)

- Toponymie

- Analyse spatiale du patrimoine

- Géographie culturelle

Créée en 2005, la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé (niveau 1) propose d’envisager la littérature en regard de son statut épistémologique et à la croisée de la philologie, des bibliothèques anciennes et de l’imaginaire maritime. Les travaux menés sous son égide portent notamment sur le rôle de Rabelais comme éditeur de textes, sur les bibliothèques d’écrivains comme ateliers d’écriture, sur les représentations de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent, ainsi que sur l’historiographie littéraire et les fonctions encyclopédique et polygraphique de la littérature, plus particulièrement à la Renaissance et dans le Québec du XIXe siècle.

Centre Joseph-Charles-Taché (CJCT)

Le Centre Joseph-Charles-Taché, infrastructure de recherche associée à la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé, est l’un des quatre pôles du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité (CIREM16-18) que dirige Claude La Charité. Le CJCT abrite des collections d’imprimés anciens, qui sont inventoriées, numérisées et mises en ligne. Disposant en outre d’une collection de références en histoire littéraire, il est ouvert aux étudiants de cycles supérieurs qui viennent y travailler. Le CJCT organise de nombreuses activités liées à la formation et à la recherche.

Laboratoire d’archéologie et de patrimoine (LAP)

Créé en 2009, le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine de l’UQAR regroupe des étudiants, des chercheurs et des professeurs-chercheurs actifs en archéologie, en patrimoine, en culture matérielle, en histoire et en géographie, tous champs chrono-culturels confondus. Le LAP héberge plusieurs collections archéologiques régionales et des collections de référence (culture matérielle, archéobotanique, anthrocologie et carpologie). Il met à la disposition des chercheurs et des étudiants des équipements de laboratoire et de terrain, des équipements topographiques (station totale, DGPS) et photographiques (studios fixe et mobile, drone) ainsi que des scanners 3D pour la numérisation d’artefacts et de sites.

Laboratoire d’histoire

Le laboratoire d’histoire constitue un lieu de convergence pour les professeurs et étudiants de cycles supérieurs en histoire. Équipé d’un canon et d’un projecteur, il met à la disposition des étudiants des tables de travail, des postes informatiques et une bibliothèque de référence. Le laboratoire d’histoire accueille des activités liées à la formation et à la recherche.

Animation et diffusion

Activités de formation

Des formations méthodologiques dispensées par des spécialistes invités sont offertes chaque année à tous les membres et collaborateurs d’Archipel ainsi qu’aux étudiants. Ces ateliers sont conçus pour éveiller les membres de l’équipe à des méthodes et à des objets divers, et visent à faciliter le décloisonnement des disciplines. Les bases de données, la culture matérielle, la paléographie, l’histoire orale et la recherche en archives sont autant de thématiques abordées par les experts, et des ateliers plus spécialisés permettent à ceux et celles qui le souhaitent de tirer le meilleur profit des connaissances des invités.

Conférences ArchéoPat

Chaque année, le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine organise les conférences ArchéoPat portant sur des thématiques patrimoniales, archéologiques, historiques et géographiques. Ces activités sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.

Conférences du Centre Joseph-Charles Taché

Les conférences du Centre Joseph-Charles-Taché s’inscrivent dans une perspective pluridisciplinaire et accueillent des chercheurs (professeurs et étudiants) qui œuvrent en histoire littéraire, en création littéraire et en histoire. Ces activités sont ouvertes à tous.

Expositions

Les réalisations des dernières années comprennent Elsie, dans ses propres mots (2018), Seul sur son île. Toussaint Cartier, l’ermite de Saint-Barnabé, 250 ans après sa mort (2017), Les livres anciens dans la collection du Grand Séminaire de Rimouski : parcours de l’imprimé et circulation des savoirs (2016), La cathédrale de Rimouski dans tous ses états (2015) et Trouver Diadem dans la fosse (2014) et Laboratoire public d’archéologie, archéologues en résidence (2021)

Ciné-historique

Depuis 2015, le Ciné-historique propose régulièrement des projections de films suivies des commentaires d’un spécialiste.

Journées d’étude

Lieux de mémoires – Lieux de patrimoine, 27-28 mai 2022, UQAR

École de fouilles archéologiques

Créée en 2012 par Nicolas Beaudry et Manon Savard, l’École de fouilles archéologiques de l’UQAR offre une formation intensive de quatre semaines permettant aux étudiants d’acquérir des compétences de terrain tout en contribuant à la recherche et au développement de la communauté. L’initiative s’est méritée en 2014 la Distinction Pascal-Parent et en 2016, le Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent.

À ce jour, l’École de fouilles archéologiques s’est tenue sur l’île Saint-Barnabé (Rimouski, 2012 à 2014, 2017, et 2023), à la cathédrale de Rimouski et dans la Matapédia (2015), à la chute Porc-Pic de Saint-Simon (2018), au Cap à l’Orignal (Parc national du Bic, 2016, 2019 et 2022). Elle sera de retour pour la saison 2024, cette fois à Grand-Métis.

Université d’été en patrimoine

Dirigée et animée par Jean-René Thuot, l’Université d’été en patrimoine offre à des étudiants provenant de différents champs disciplinaires une session intensive d’une semaine au cours de laquelle ils sont confrontés sur le terrain à diverses réalités patrimoniales et identitaires. Cette activité mobilise chaque fois de nombreux membres de l’équipe sur le terrain et permet de tisser des liens sur place avec les acteurs du milieu. Après une première saison à L’Isle-Verte à l’été 2011, l’Université d’été s’est tenue dans la région de Rimouski en 2012, dans la Baie-des-Chaleurs en 2013, dans le Témiscouata en 2014, et dans le Kamouraska en 2018. La destination 2024 est la Côte-Nord, de Sept-Îles à Tadoussac.

École d’été en culture numérique et gestion des données de recherche

Sous la responsabilité de Maxime Gohier, la première édition de l’École d’été en culture numérique et gestion des données de recherche s’est tenue à Rimouski en 2022. Par le biais du traitement d’un fonds d’archives spécifique (celui de l’Amirauté de Québec), cette formation intensive permettra aux étudiant.e.s d’acquérir des compétences dans l’utilisation des outils numériques de recherche en histoire et dans la gestion des données de recherche. La programmation est organisée de façon à recréer l’ensemble du cycle de vie des données de recherche en abordant différents enjeux.

Les Journées d’études sur les mémoires régionales se veulent une réflexion collective sur des thématiques originales. Elles sont l’occasion de rencontres entre co-chercheurs, collaborateurs et étudiants d’Archipel, mais aussi avec des chercheurs d’autres réseaux académiques du Québec et d’ailleurs, et contribueront au développement de nouveaux projets intersectoriels.

Manuscrits est une équipe de chercheurs issus des milieux universitaire, professionnel et pratique dédiée à l’édition critique de manuscrits anciens. Coordonnée par Jean-René Thuot, elle privilégie la mise en valeur de documents qui mettent en scène l’estuaire et la vallée du Saint-Laurent. Elle vise plus spécifiquement à former des étudiants au travail d’édition critique, à consolider des partenariats entre les chercheurs issus de différents milieux, et à faire connaître des documents dignes d’intérêt à la communauté scientifique et au grand public. Le laboratoire d’histoire héberge les activités régulières de l’équipe.

Un premier ouvrage a été publié en 2021. Intitulé « Récits de naufrages », il s’agit d’une édition critique d’un manuscrit inédit rédigé par un gardien de phare de la Côte-Nord, Placide Vigneau.

Fondées en 2016, les Éditions de l’Estuaire ont pour vocation de diffuser les connaissances en histoire et en sciences humaines sur l’Est du Québec. Dirigée par Maxime Gohier, cette nouvelle maison d’édition sans but lucratif entend publier aussi bien des ouvrages scientifiques que des œuvres littéraires, des rééditions de textes anciens et des recueils de documents d’archives. La collection « Patrimoines » a été lancée en 2017 avec la parution de La cathédrale de Rimouski. Parcours, mémoires, récits.

Revue L’Estuaire

La revue L’Estuaire publie chaque année depuis 1973 des articles portant sur l’histoire et le patrimoine de l’Est du Québec et, plus largement, de l’estuaire du Saint-Laurent.

Pour commander les différentes parutions, il vous suffit de remplir ce bon de commande et le retourner à l’adresse indiqué en haut de la page.