Chaire de recherche du Canada en géologie marine

La Chaire de recherche du Canada en géologie marine (niveau I) examine les fonds marins et leurs sédiments à l’aide de techniques de pointe.

De nos jours, certains astres – comme la Lune ou Mars – sont mieux cartographiés que les fonds marins de notre propre planète. D’ailleurs, le Canada est entouré de trois océans, dont le fonds mérite d’être soigneusement étudié. En effet, leurs sédiments renferment de précieux renseignements sur les risques naturels, les ressources naturelles, les changements climatiques et l’histoire géologique du Canada.

Le titulaire et son équipe font appel à celles-ci en laboratoire et lors de nombreuses missions océanographiques menées le long de la côte est canadienne, dans l’Arctique et dans l’hémisphère sud. Grâce à ces missions et analyses, la Chaire remonte plusieurs milliers ou centaines de milliers d’années dans le temps afin d’en apprendre davantage sur les catastrophes naturelles, les changements climatiques, la stratigraphie et l’histoire géologique du Canada. Les travaux de la Chaire permettront de déterminer la récurrence et l’impact de séismes majeurs dans l’est du Canada, en plus de fournir des données de base sur la nature et l’architecture du fond marin et la stabilité de ce dernier, paramètres déterminants pour l’installation et l’opération d’infrastructures marines et côtières. Cette meilleure connaissance permettra aux institutions gouvernementales et privées d’adapter leurs infrastructures et politiques en fonction de cette réalité. Les travaux de la Chaire favoriseront aussi une meilleure compréhension des processus liés à la fonte rapide des pôles, ce qui pourrait jouer un rôle crucial au cours des prochains siècles dans l’Arctique et en Antarctique. Finalement, les travaux innovateurs de la Chaire et de ses collaborateurs sur les lacs sous-glaciaires de l’est du Canada permettront de découvrir des environnements encore jusqu’ici inexplorés.

Équité, diversité et inclusion

Cette Chaire de recherche souscrit à la charte Dimensions mise de l’avant par les organismes subventionnaires fédéraux. Pierre angulaire du programme du même nom qui vise à éliminer les obstacles qui touchent notamment les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de minorités visibles ou de groupes racisés et les membres de la communauté LGBTQ2+, cette charte fait la promotion de l’excellence en recherche, de l’innovation et de la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion.

En y adhérant, cette Chaire s’engage à intégrer les principes qu’elle contient dans ses pratiques et dans sa culture organisationnelle, et à consulter régulièrement et de façon constructive les membres de sa communauté.

Équipe

Guillaume St-Onge

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géologie marine (niveau I)

Directeur du Réseau Québec maritime (RQM)

Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)

Université du Québec à Rimouski

- Quentin Beauvais

- Pascal Rioux

- Quentin Duboc (ISMER, débutera à l’été 2016). Dynamique de la calotte laurentidienne depuis la dernière glaciation dans l’est du Canada.

- Myriam Caron (ISMER, co-direction avec J.-C. Montero-Serrano et André Rochon). Étude multi-traceurs de sédiments holocènes de l’Arctique canadien : variabilité climatique et océanographique.

- Édouard Philippe (ISMER et IPGP). Propriétés sédimentologiques, physiques et magnétiques des sédiments des lacs profonds de la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent : processus responsables de l’acquisition de l’aimantation des sédiments. Cotutelle avec Jean-Pierre Valet (IPGP).

- Obinna Nzekwe (INRS-ETE, co-direction avec P. Francus). Paléohydrologie des lacs de la Côte-Nord du Québec à partir de sédiments varves.

- Pierre-Arnaud Desiage (ISMER). Géologie marine et paléocéanographie du golfe de San Jorge, Patagonie (Argentine).

- Julie Velle (ISMER). Paléocéanographie et paléomagnétisme dans le golfe de l’Alaska (IODP 341).

- Karoline Henkel (Université de Jena, Allemagne, co-direction avec Torsten Haberzettl et Roland Mäusbacher). Changements climatiques et environnementaux holocènes au Tibet.

- Marie Casse (ISMER, co-direction avec J.-C. Montero-Serrano). Paléocéanographie de l’estuaire et du golfe St-Laurent au cours de l’Holocène.

- Charles-Édouard Deschamps (ISMER, co-direction avec J.-C. Montero-Serrano). Paléocéanographie de l’Arctique de l’ouest au cours de l’Holocène.

- Audrey Mercier-Rémillard (ISMER). Variations du niveau marin et stratigraphie du Quaternaire aux Iles-de-la-Madeleine.

- François Lapointe (INRS-ETE, co-direction avec P. Francus). Les modes de variabilité climatique passés dans l’Arctique à l’aide de sédiments annuellement laminés (varves)

- Yan Lévesque (ISMER, débutera à l’été 2016). Dynamique des calottes laurentidienne, innuitienne et groenlandaise depuis la dernière glaciation.

- Antoine Gagnon-Poiré (U. Laval, co-direction avec P. Lajeunesse). Morphostratigraphie quaternaire du Lac Pentecôte, Côte-Nord.

- Noela Sanchez

- André Rochon, ISMER-UQAR

- Jean-Carlos Montero Serrano, ISMER-UQAR

- Urs Neumeier, ISMER-UQAR

- Daniel Bourgault, ISMER-UQAR

- Pascal Bernatchez, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR

- Bernard Hétu, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR

- Pierre Francus, INRS-ETE

- Patrick Lajeunesse, Département de géographie, Université Laval

- Jacques Locat, Département de géologie et génie géologique, Université Laval

- Reinhard Pienitz, Département de géographie, Université Laval

- Dermot Antoniades, Département de géographie, Université Laval

- Claude Hillaire-Marcel, GEOTOP et UQAM

- Anne de Vernal, GEOTOP et UQAM

- Martin Roy, GEOTOP et UQAM

- Mathieu Duchesne, Commission géologique du Canada, Ressources naturelles Canada

- Calvin Campbel, Commission géologique du Canada, Ressources naturelles Canada

- David Piper, Commission géologique du Canada, Ressources naturelles Canada

- Jean-Pierre Valet, Institut de physique du globe de Paris

- Emmanuel Chapron, Université de Toulouse

- Thierry Mulder, EPOC, Université Bordeaux 1

- Torsten Haberzettl, Institute of Geography, Friedrich-Schiller-University Jena

- Catalina Gebhardt, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research

- Boris Dorschel, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research

- Matthias Moros, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde

- Matthias Forwick, University of Tromsø

- Joseph Stoner, College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University

- Miguel Goni, College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University

- Joseph Ortiz, Department of Geology, Kent State University

- Stefanie Brachfeld, Department of Earth and Environmental Studies, Montclair State University

- Leonid Polyak, Byrd Polar Institute

- Claudia Gogorza, Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

- Sandor Mulsow, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile

- Miguel Haller, Centro Nacional Patagónico-UNPSJB

Recherche

Axes de recherche

Avec ses divers collaborateurs et partenaires, le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géologie marine et son équipe réalisent des travaux de recherche dans quatre axes principaux : 1) les risques naturels, 2) la stratigraphie quaternaire, 3) les environnements sous-glaciaires et 4) les changements climatiques des hautes latitudes des hémisphères nord et sud.

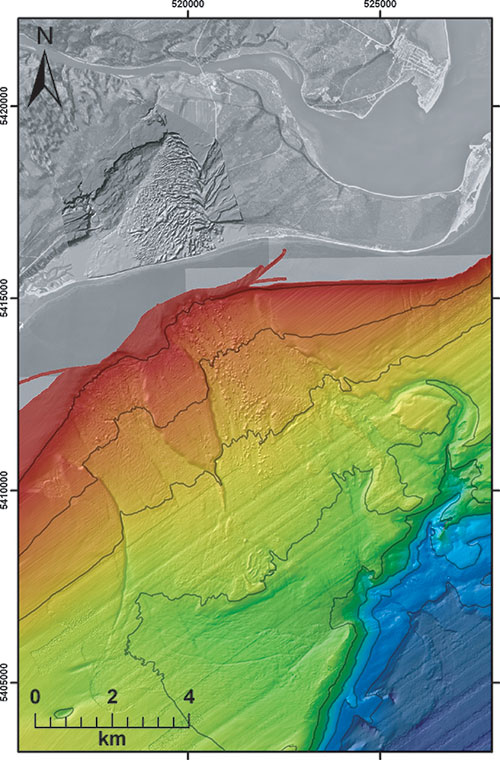

Les trois récents séismes catastrophiques survenus en Haïti en 2010 (M=7), au Chili en 2010 (M=8.8) et au Japon en 2011 (M=9) nous rappellent à quel point nous vivons sur une planète dynamique. Au Canada, on reconnaît diverses zones sismiques, dont une zone importante dans l’Est du pays, la zone sismique de Charlevoix/Bas-Saint-Laurent (ZSCBSL), où plusieurs séismes d’une magnitude supérieure à 6 sur l’échelle de Richter se sont produits au cours des derniers 350 ans dont celui du 5 février 1663. Ce séisme, d’une magnitude estimée à 7, voire 7,6, ébranla l’ensemble du nord-est de l’Amérique du Nord et causa d’énormes glissements de terrain tant terrestres (St-Jean Vianney, Shawinigan, Betsiamites, Mont Éboulé) que sous-marins (fjord du Saguenay, estuaire du Saint-Laurent). Aujourd’hui, un tel séisme causerait des dommages considérables, et ce, tant sur le plan des infrastructures (viaducs, routes, ponts etc.) que sur la sécurité des populations. Par exemple, un important séisme survenu plus récemment en 1929 (M=7,2) dans les Grands Bancs de Terre-Neuve déclencha un glissement sous-marin qui provoqua le bris de nombreux câbles sous-marins et engendra à son tour un important tsunami tuant une trentaine de personnes à Terre-Neuve. Une compréhension des séismes dans l’est du Canada et de leurs impacts est essentielle pour déterminer l’aléa et pour établir la période de retour de tels événements.

Or, le milieu marin peut préserver les traces des événements catastrophiques majeurs. Cette préservation est notamment visible dans la nature et la composition ainsi que dans la stratigraphie et l’architecture des sédiments. Un des objectifs de la Chaire est donc d’identifier, de caractériser, de dater et de déterminer les mécanismes responsables du dépôt des glissements sous-marins dans l’est du Canada à partir d’enregistrements sédimentaires du fjord du Saguenay, de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent, mais aussi à partir des sédiments de lacs québécois et du Labrador dont certains étaient des fjords lors de la dernière glaciation afin de connaître la fréquence et la magnitude de ces événements pour des régions particulièrement à risque comme les régions du Québec situées dans la ZSCBSL. Une attention particulière sera aussi portée aux processus sédimentaires dans le golfe du Saint-Laurent au cours des prochaines années en lien avec l’exploitation potentielle future des hydrocarbures et la future stratégie maritime du Québec. Les travaux de la Chaire porteront aussi sur les processus sédimentaires et les glissements sous-marins dans l’Arctique canadien dans le cadre de projets communs avec la Commission géologique du Canada dans la baie de Baffin et ses fjords et le réseau ArcticNet. Des travaux sur les risques naturels similaires à ceux menés dans l’Est du Canada seront aussi poursuivis en Patagonie dans le golfe de San Jorge (Argentine) et au large du Chili où le plus important séisme historique a été enregistré en 1960 (M=9,5) et où des travaux sont en cours.

Les travaux réalisés au cours des dernières années dans l’est du Canada mettent en évidence la présence de deux fosses sédimentaires importantes agissant comme d’importants pièges à sédiments dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ces deux fosses ont notamment permis l’accumulation d’une séquence sédimentaire de plus de 450 m d’épaisseur par endroits, dont plus de 250 m ont été déposés seulement au cours des derniers 12 000 ans ! Les 200 m de sédiments à la base de la séquence sont encore d’âge inconnu, mais pourraient dater de la dernière glaciation à 12 000 ans ou être plus anciens et contenir une séquence de plusieurs cycles glaciaires/interglaciaires. Dans un cas ou dans l’autre, la compréhension de ce système est importante puisqu’il est situé à la marge de l’ancienne calotte de glace laurentidienne et que les fluctuations et instabilités de cette calotte sont préservées dans les sédiments. De façon similaire, les travaux récents de la Chaire dans la baie de Baffin ont permis d’établir un cadre stratigraphique pour reconstituer la dynamique des calottes glaciaires laurentidienne, innuitienne et groenlandaise, alors que l’analyse des sédiments d’un long forage IODP est actuellement en cours pour déterminer l’influence du climat et de l’Inlandsis de la Cordillère du nord-ouest sur la sédimentation et la stratigraphie du golfe de l’Alaska. Des travaux de stratigraphie seront donc poursuivis dans le cadre de la Chaire de recherche dans le but de déterminer la chronostratigraphie des sédiments de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, incluant les Iles-de-la-Madeleine, mais aussi ceux de la baie d’Hudson, la baie de Baffin, le golfe de l’Alaska et de l’Arctique. Un des objectifs de la Chaire est donc de déterminer la chronostratigraphie et la dynamique des instabilités glaciaires de ces régions charnières où des calottes glaciaires étaient présentes lors de la dernière glaciation. Ceci a pour but non seulement de reconstituer l’histoire glaciaire de façon plus complète et détaillée, mais aussi d’élucider les processus qui gouvernent les interactions inlandsis-océan-climat. Il s’agit de comprendre les mécanismes et les interactions entre plusieurs processus agissant de concert (e.g., dynamique des courants glaciaires, établissement de courants marins, apports d’eaux de fonte sous-glaciaire, processus de vêlage, augmentation du niveau marin relatif, tendance au réchauffement). Ces travaux apporteront un éclairage nouveau sur les processus de déglaciation rapide des inlandsis, processus qui pourraient jouer un rôle critique dans les prochains siècles, voire décennies, en Antarctique et au Groenland.

L’est du Canada est ponctué de plusieurs lacs nordiques de grande taille et/ou profonds. En raison de leur grande profondeur (plus de 280 m dans le cas du lac Walker), ces lacs ont possiblement été des lacs sous-glaciaires au cours de la dernière glaciation, préservant ainsi les sédiments d’un environnement très particulier actuellement observé qu’en Antarctique et possiblement sur d’autres planètes de notre système solaire comme Europa (une des lunes de Jupiter). Le lac Vostok est le plus connu d’entre eux et se trouve sous environ 4 km de glace en Antarctique. Ses eaux ont récemment été échantillonnées par des scientifiques russes, mais pas ses sédiments. En parallèle, un projet international mené par leBritish Antarctic Survey a récemment tenté de carotter sans succès les sédiments du lac Ellsworth qui se trouve sous 3 km de glace en Antarctique. La possibilité de récolter des sédiments de lacs sous-glaciaires permettrait de découvrir des environnements et écosystèmes inédits. De plus, parce que ces lacs profonds ont le potentiel de ne pas avoir été érodés par les glaciers lors de la dernière glaciation, ils présentent aussi le potentiel d’avoir préservé les sédiments de plusieurs cycles glaciaires et interglaciaires. Un des objectifs de la Chaire est donc de déterminer la stratigraphie des lacs profonds de l’Est canadien, de déterminer les processus sédimentologiques dans ces lacs très particuliers et de vérifier l’hypothèse voulant qu’ils aient hébergé des lacs sous-glaciaires lors de la dernière glaciation, tout en établissant les conditions propices à la préservation de lacs sous-glaciaires dans des bassins sédimentaires beaucoup plus faciles d’accès que les lacs profonds de l’Arctique (e.g., cratère des Pingualuit) ou de l’Antarctique.

Les projections du climat futur réalisées à partir de modèles numériques ont fait l’objet d’une compilation récente par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Les modèles simulent une diminution de l’étendue de la glace de mer dans l’Arctique au cours des prochaines décennies. Toutefois, les résultats illustrent une grande dispersion et aucune simulation ne prédit la diminution du couvert de glace de mer telle qu’elle a été observée au cours des dernières années. De plus, l’évolution de la calotte antarctique reste l’un des facteurs clés pour mieux prédire les changements climatiques futurs, dont la hausse du niveau marin global où, à elle seule, la fonte partielle de la calotte antarctique pourrait faire augmenter le niveau marin de plusieurs mètres. Comprendre les mécanismes responsables d’une telle fonte aux hautes latitudes des deux hémisphères et des liens entre le climat, la dynamique glaciaire et les courants océaniques est donc primordial. Un des objectifs de la Chaire et réalisé en étroite collaboration avec des chercheurs du GEOTOP, des partenaires allemands, argentins, français, américains et dans le cadre de programmes nationaux et internationaux tels qu’ArcticNet, Green Edge, MARGES, IODP et ICDP sera de reconstituer les changements climatiques et océaniques des hautes latitudes au cours du Quaternaire à partir d’une approche multidisciplinaire basée sur l’analyse détaillée de carottes sédimentaires. Celles-ci proviendront de multiples campagnes d’échantillonnage réalisées dans les mers arctiques, les bassins subarctiques ainsi qu’en Patagonie et en Antarctique au cours des dernières années, alors que plusieurs campagnes ou forages sont prévus ou en développement au cours des prochaines années dans l’Arctique ainsi que le long de la marge continentale canadienne et argentine. Dans cette dernière région, la Patagonie est la seule région qui intercepte la totalité de la ceinture des vents d’ouest austraux et constitue une zone clé pour reconstituer et documenter l’influence de ces vents sur le climat des hautes latitudes de l’hémisphère sud et de l’Antarctique au cours du Quaternaire. Des travaux récents suggèrent même que des changements dans la force des vents d’ouest austraux peuvent influencer la circulation océanique de l’hémisphère nord en contrôlant l’exportation de masses d’eaux relativement peu salées d’origine pacifique vers le bassin Arctique et ensuite vers les régions de formation d’eau profonde de l’Atlantique Nord. Les changements climatiques qui ont lieu dans l’hémisphère sud semblent ainsi avoir un impact direct sur l’hémisphère nord et vice-versa. Un autre objectif de la Chaire, en collaboration avec ses partenaires, est donc de reconstituer la variabilité climatique et océanographique de ces deux régions au cours du Quaternaire. Les données obtenues permettront d’effectuer de précieuses comparaisons entre la variabilité climatique et océanographique des hautes latitudes de l’hémisphère nord et sud afin de déceler et comprendre les liens possibles entre la dynamique climatique et océanographique des deux hémisphères.

Équipement

Pour la liste des équipements de laboratoire et de terrain, consultez le site web du Laboratoire de paléomagnétisme et géologie marine.

Projets en recrutement

La Chaire de recherche du Canada en géologie marine est toujours à la recherche d’étudiants pour poursuivre des études de maîtrise et de doctorat, mais aussi pour travailler sur divers projets de recherche l’été ou au cours de l’année.

La Chaire invite aussi les étudiants avec d’excellents résultats académiques à communiquer avec le titulaire de la Chaire, le professeur Guillaume St-Onge (guillaume_st-onge@uqar.ca), pour présenter un dossier aux concours de bourses provinciaux et fédéraux. N’hésitez pas à contacter le titulaire de la Chaire pour connaître les diverses opportunités disponibles. Soyez prêts à fournir un CV et vos relevés de notes universitaires.

Les étudiants qui veulent poursuivre leurs études supérieures dans le cadre la Chaire peuvent le faire à travers la maîtrise en océanographie et le doctorat en océanographie de l’ISMER.

Publications

Pour une liste complète et à jour, voir la page personnelle du professeur Guillaume St-Onge.

Partenaires et médias

- Mission accomplie dans les Antilles!, UQAR-Info, 23 août 2016

- Les changements climatiques influencent la formation des montagnes, UQAR-Info, 26 novembre 2015

- Des histoires sédimentaires avec Audrey Mercier-Rémillard, Les Années lumière, Radio-Canada, 20 septembre 2015.

- Old Harry: première extraction… de données scientifiques, Huffington Post, 30 juin 2015.

- Old Harry: des océanographes étudieront l’impact d’un déversement, Le Soleil, 1er juin 2015.

- La pêche aux données à bord du Coriolis II, Les Années lumière, Radio-Canada, 31 mai 2015

- Le Coriolis II, un navire de recherche unique, Le Téléjournal, Radio-Canada, 26 mai 2015, http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-22h/2014-2015/segments/reportage/2020/coriolis-rimouski-recherche-hydrocarbures.

- Le vaisseau d’or noir : les risques de l’exploitation pétrolière, Les Années lumière, Radio-Canada, 16 mars 2014

- Journal de bord. Projet Promesse

- Projet Promesse