Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ)

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) rassemble une vingtaine de chercheurs de différentes disciplines des sciences sociales, tous intéressés par le développement des territoires. Avec d’autres unités de recherche, il participe activement à l’animation de l’axe d’excellence en recherche en ruralité et maritimité.

À l’affiche

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT-UQAR vous invite à une conférence de Richard Shearmur, professeur à l’École d’Urbanisme de l’Université McGill et David Doloreux, professeur à HEC Montréal, sous le thème: Le « cluster » de la bière au Québec: où sont les milieux?

Mercredi le 4 mars 2026 de 12h00 à 13h30

En présentiel : Salle G-307 (Campus de Rimouski)

Bien que les micro-brasseries artisanales connaissent aujourd’hui un certain recul au Québec, elles y structurent une partie du paysage gastronomique, que ce soit en métropole ou en région. Leurs logiques de localisation en région suivent certains schémas (par exemple elles sont souvent associées à un milieu local axé vers le tourisme) mais elles jouent aussi un rôle communautaire, remplaçant, selon certains répondants, les marches de l’église comme lieu de rencontre. Elles forment aussi un milieu plus large qui répond aux caractéristiques d’un ‘cluster’ (d’une grappe industrielle), sauf que celle-ci s’étale sur l’ensemble du Québec. Nous analysons l’exemple de la route de la bière de l’est du Québec et décrivons comment cette grappe – étalée sur 1000km – génère collaborations et échanges entre producteurs. Cela pose alors la question de la connexion entre échanges et territoire: à quelle échelle décline-t-on les liens de proximité?

Bienvenue à toutes et tous!

- 12 mars 2026 – Cyrine BOUAJILA – Suivre le fil réparateur : repenser le patrimoine bâti comme démarche réparatrice dans la migration – (GRIDEQ, CELAT, IPAC)

- 26 mars 2026 – Iurie STAMATI – Kommounalka : Vivre ensemble à la soviétique ou comment le « premier État prolétarien » a tenté de résoudre la pénurie de logements (GRIDEQ, CRDT UQAR)

- 26 mars 2026 – Larissa BOMBARDI – Présentation de l’ouvrage “Pesticides : un colonialisme chimique” (2024) (GRIDEQ/UQAR, EJJE)

- 1 avril 2026 – Table ronde « Gastronomie, une histoire de régions » (GRIDEQ, CRDT UQAR)

- 9 avril 2026 – Allison BAIN & Karine TACHÉ – Témoins archéologiques de réparations : pratiques du passé paléohistorique et de la période coloniale (GRIDEQ, CELAT, IPAC)

- 15 avril 2026 – Jean-Louis YENGÉ – Du terroir à la qualité : éclairages à partir du vignoble français (GRIDEQ, CRDT-UQAR).

- 28 mai 2026 – Cyrielle VAILLANT – Des agricultures urbaines dans les quartiers populaires : récits de la transition écologique et action collective transformative – (GRIDEQ/UQAR, EJJE)

2026

18 février

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) en collaboration avec le Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT) et l’Institut du patrimoine culturel (IPAC) vous invite à une conférence de l’architecte Marie-Josée Deschênes, sous le thème: Pourquoi restaurer le patrimoine bâti québécois?

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence d’Aurélie Brayet,chercheuse associée RECITS-FEMTO-ST (UMR 6174) et Georges-Henry Laffont,chercheur à Architectures & Transformations (ENSA de Saint-Etienne) ainsi qu’à EVS (UMR 5600), sous le thème: Lier territoire(s) et patrimoine(s) alimentaire(s) : enseignements et questionnements autour d’un fromage, « La Fourme de Montbrison » et du restaurant triplement étoilé « Maisons Marcon » (France)

6 février

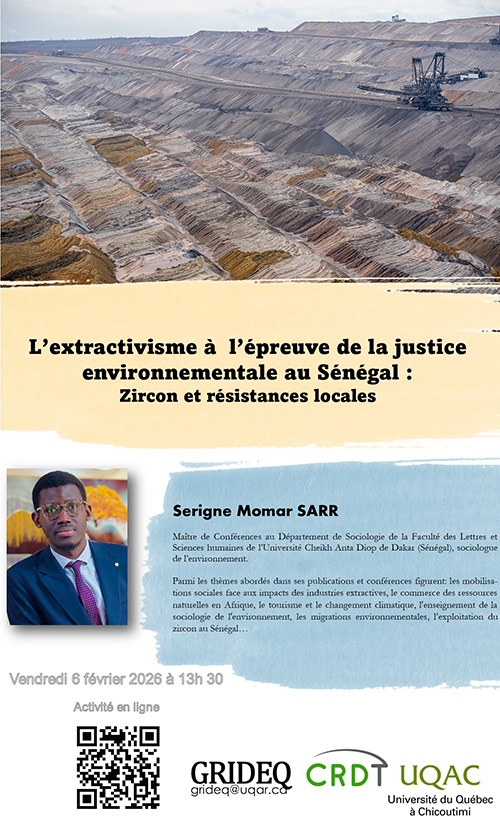

Le GRIDEQ, en collaboration avec le CRDT-UQAR, vous invite à une conférence de Serigne Momar Sarr, maître de conférences au Département de Sociologie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), sous le thème : L’extractivisme à l’épreuve de la justice environnementale au Sénégal : Zircon et résistances locales.

29 janvier

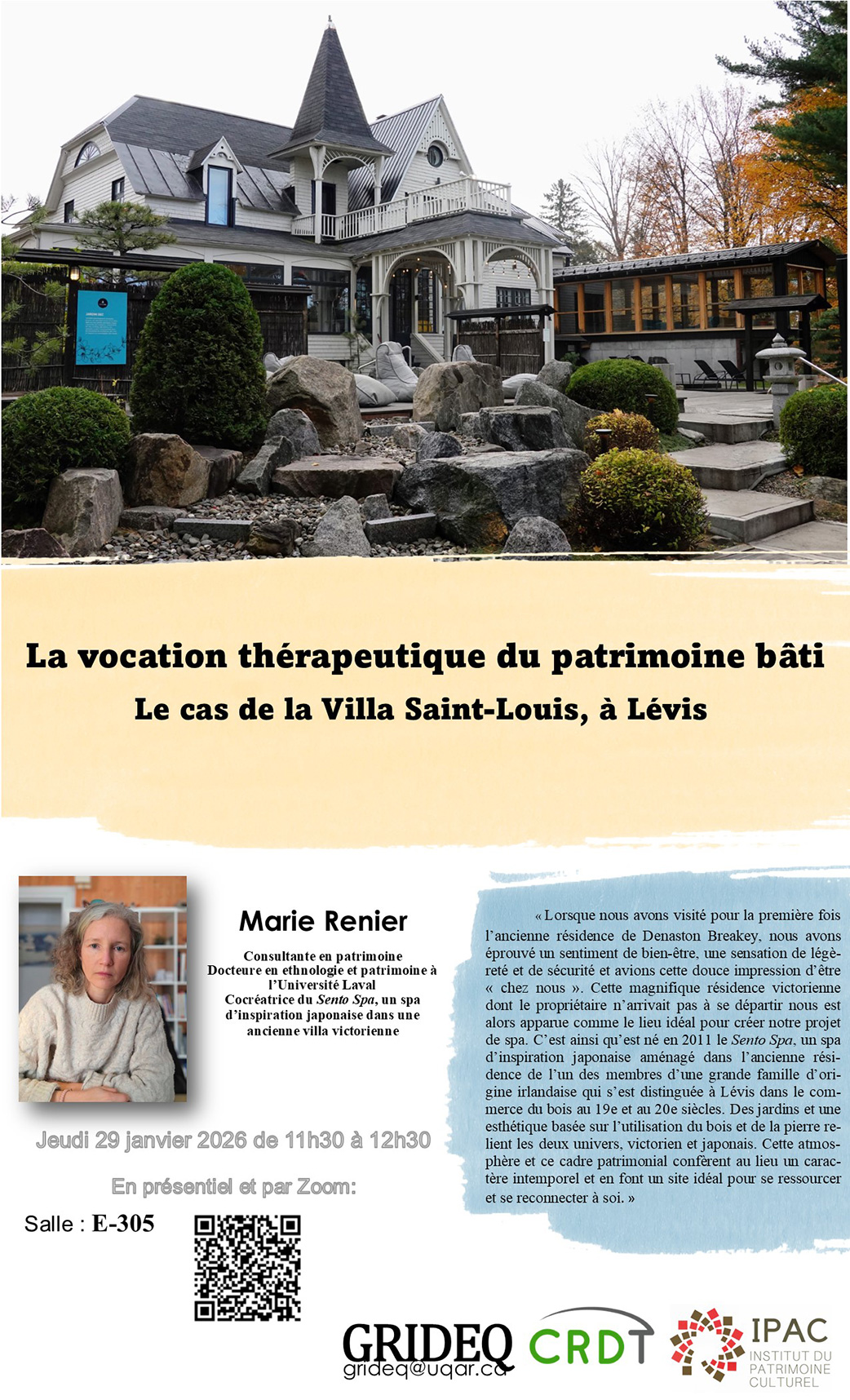

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) en collaboration avec le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT local) et l’Institut du patrimoine culturel (IPAC) vous invite à une conférence de Marie Renier, sous le thème: La vocation thérapeutique du patrimoine bâti. Le cas de la Villa Saint-Louis, à Lévis.

22 janvier

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) en collaboration avec le Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT) et l’Institut du patrimoine culturel (IPAC) vous invite à une conférence de Carmen CHASOVSCHI, Directrice du CERC TOUR – Centre de recherche et de compétences en tourisme et coordonnatrice du Bureau des relations internationales et des affaires européennes, Université Ștefan cel Mare de Suceava (Roumanie), sous le thème: Reconstruction du patrimoine : de la restauration matérielle à la guérison communautaire

14 janvier

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de Thomas FRINAULT, Professeur de sociologie politique à l’Université Rennes 2, sous le thème: Élus locaux, territoires et professionnalités en France

2025

24 novembre

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de Simon Paré-Poupart, sous le thème : Ordures

20 novembre

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de Lucie K. Morisset, professeure à l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, sous le thème : Sémantiser le territoire – Arvida, du projet industriel au projet patrimonial. Cette conférence est donnée dans le cadre du cours Culture, territorialité et développement régional donné par Laurent Dambre-Sauvage dans le cadre des programmes de 2ᵉ cycle du Département Sociétés, territoires et développement.

30 octobre

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de d’Anne Mévellec, professeure à l’Université d’Ottawa, sous le thème: « T’es une petit’ qui ? » Profils et trajectoires des jeunes élus municipaux au Québec.

25 septembre

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de François Moullé, maître de conférences-HDR en géographie et aménagement à l’Université d’Artois (France), sous le thème: La crise climatique, de nouvelles questions d’aménagement. L’exemple du Vénéon et de l’Audomarois

« La crise climatique soulève des questions existentielles en matière d’aménagement. À partir de deux exemples très différents, je souhaite interroger les politiques publiques dans leurs façons d’appréhender la crise et chercher des solutions pour sécuriser les populations et permettre de vivre dans des conditions acceptables les territoires.

Le premier exemple se situe dans le nord de la France avec l’Audomarois. Territoire de basses terres, voire de polder, aménagé depuis le Moyen-Âge, des inondations spectaculaires ont noyé de nombreuses zones résidentielles de novembre 2023 à février 2024. Le second exemple est la disparition du village de la Bérarde dans la vallée du Vénéon au cœur du massif des Écrins, dans les Alpes, le 21 juin 2024. Il y a aussi le cas du village de Blatten en Suisse, disparu le 29 mai 2025.

Dans les deux situations, les causes sont complexes, mais une chose est certaine : au-delà de certaines erreurs humaines d’aménagement, l’augmentation rapide des températures (+1,5 ° en plaine, + 3° en haute montagne) accélère des processus environnementaux et bouleverse des territoires aménagés depuis longtemps. »

13 juin

Le GRIDEQ a le plaisir de vous convier à une activité spéciale : L’aménagement au Québec : du territoire aux territoires. Mélanges offerts à Clermont Dugas. Cette activité vise à souligner la contribution scientifique et intellectuelle du professeur-chercheur Clermont Dugas qui, tout au long de sa carrière, a défendu une conception exigeante de l’aménagement des territoires.

24 avril

Le GRIDEQ vous invite à une table ronde organisée par Rosalie Rainville (UQAC) et Nathalie Lewis (UQAR), dans le cadre du doctorat en Développement régional et territorial UQAR/UQAC, sous le thème: Vers une agriculture collective : Les fiducies d’utilité sociale agroécologiques (FUSA) solutions pour demain ! Outre les organisatrices, Louis Béchard de Protec-Terre, Anne Roussel (FUSA Les blés dansants), Jean Bédard (FUSA Sageterre) et Ludovic Beauregard (FUSA des Vallons d’En-Haut) participeront à cette activité.

25 mars

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence d’Alain Deneault, professeur de philosophie à l’Université de Moncton (Canada) et directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris, sous le thème: La biorégion : un dessein pour l’écologie politique

« L’élaboration circonstancielle de communs et la défense du territoire qu’on habite se conçoivent d’autant mieux qu’elles s’accompagnent d’un dessein principal, au vu de la conjoncture de ce siècle. Loin des termes privatifs et antagonistes qui meublent la pensée politique, la biorégion se veut le nom d’un concept à partir duquel des projets et initiatives émergent dans leur cohérence réciproque. »

20 mars

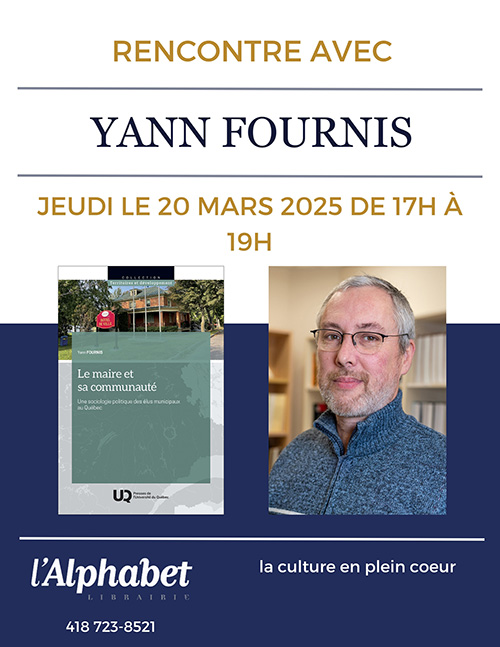

Le GRIDEQ se joint à la librairie Alphabet pour féliciter le professeur Yann Fournis et vous inviter au lancement de son livre Le maire et sa communauté. Une sociologie politique des élus municipaux au Québec, récemment paru aux Presses de l’Université du Québec.

18 mars

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de Jean-Félix Chénier, Professeur de science politique au Collège de Maisonneuve, sous le thème: Résister et fleurir: Compte-rendu et bilan provisoire d’une lutte citoyenne dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal

11 mars

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence d’Yves-Marie Abraham, professeur agrégé au Service de l’enseignement du management à HEC Montréal, sous le thème: La décroissance comme reconquête d’un monde vécu. La conférence sera donnée dans le cadre du séminaire thématique Communs et territoire animé par le Professeur Laurent Dambre-Sauvage du Département Sociétés, Territoires et Développement, UQAR.

« L’appel à une décroissance soutenable est bien souvent présenté et compris comme une invitation, pour les mieux nantis, à sacrifier une existence confortable au nom des « limites planétaires » et de la « justice sociale ». Nous tenterons de faire valoir plutôt que l’enjeu d’une politique de décroissance est d’abord et avant tout la reconquête d’un « monde vécu », dont l’une des principales conditions de possibilité est ce que nous appelons la ‘communalisation’ ».

18 février

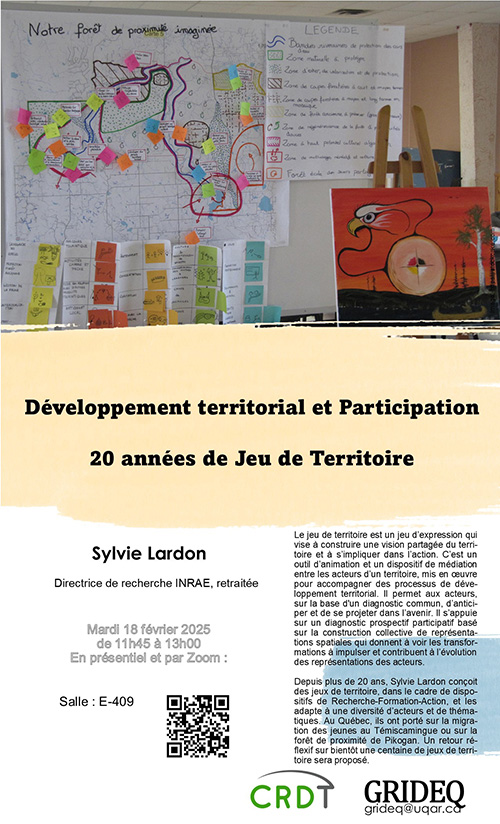

Le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT vous invite à une conférence de Sylvie Lardon, Directrice de recherche INRAE, retraitée, sous le thème: Développement territorial et Participation : 20 années de Jeu de Territoire

Le jeu de territoire est un jeu d’expression qui vise à construire une vision partagée du territoire et à s’impliquer dans l’action. C’est un outil d’animation et un dispositif de médiation entre les acteurs d’un territoire, mis en œuvre pour accompagner des processus de développement territorial. Il permet aux acteurs, sur la base d’un diagnostic commun, d’anticiper et de se projeter dans l’avenir. Il s’appuie sur un diagnostic prospectif participatif basé sur la construction collective de représentations spatiales qui donnent à voir les transformations à impulser et contribuent à l’évolution des représentations des acteurs. Depuis plus de 20 ans, Sylvie Lardon conçoit des jeux de territoire, dans le cadre de dispositifs de Recherche-Formation-Action, et les adapte à une diversité d’acteurs et de thématiques. Au Québec, ils ont porté sur la migration des jeunes au Témiscamingue ou sur la forêt de proximité de Pikogan. Un retour réflexif sur bientôt une centaine de jeux de territoire sera proposé.

12 février

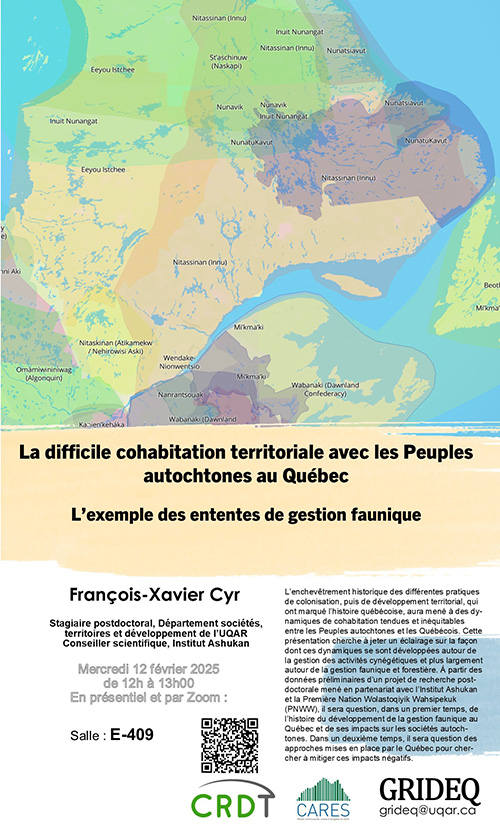

Le GRIDEQ en collaboration avec le Réseau des communautés rurales et éloignées en santé (CARES) et le CRDT vous invite à une conférence de François-Xavier Cyr, Stagiaire postdoctoral, Département sociétés, territoires et développement, UQAR et Conseiller scientifique, Institut Ashukan, sous le thème: La difficile cohabitation territoriale avec les Peuples autochtones au Québec : l’exemple des ententes de gestion faunique

« L’histoire coloniale canadienne et québécoise a mené à l’occupation effective du territoire qui est reconnu aujourd’hui par les institutions diplomatiques internationales comme étant le Canada et le Québec, et ce, aux dépens des Peuples autochtones qui y vivaient déjà depuis des milliers d’années. L’enchevêtrement historique des différentes pratiques de colonisation, puis de développement territorial, qui ont marqué l’histoire québécoise, aura mené à des dynamiques de cohabitation tendues et inéquitables entre les Peuples autochtones et les Québécois. Cette présentation cherche à jeter un éclairage sur la façon dont ces dynamiques se sont développées autour de la gestion des activités cynégétiques et plus largement autour de la gestion faunique et forestière. À partir des données préliminaires d’un projet de recherche postdoctorale mené en partenariat avec l’Institut Ashukan et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW), il sera question, dans un premier temps, de l’histoire du développement de la gestion faunique au Québec et de ses impacts sur les sociétés autochtones. Dans un deuxième temps, il sera question des approches mises en place par le Québec pour chercher à mitiger ces impacts négatifs. L’approche principale instiguée par le Québec consiste en la signature d’ententes de gré à gré avec des communautés autochtones afin de s’entendre sur des modalités permettant un partage des territoires pour la pratique d’activités cynégétique respectant les droits constitutionnels des Peuples autochtones et limitant les frictions entre chasseurs autochtones et non-autochtones. Il sera donc ici question d’explorer la genèse et le contenu de ces ententes, ainsi que la mise en œuvre de celles signées par la PNWW, afin de réfléchir sur les façons dont ces ententes permettent, ou pas, de faciliter le vivre ensemble territorial au Québec.»

2 février

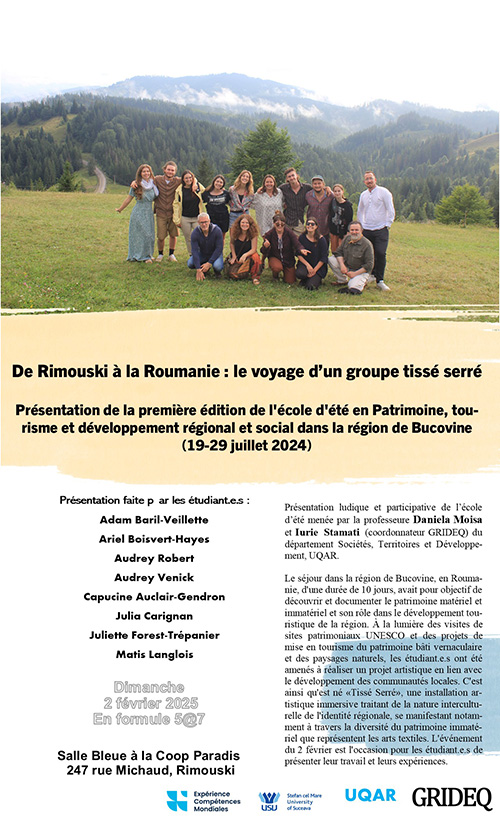

Le GRIDEQ, en collaboration avec le Département sociétés, territoires et développement, vous invite à une présentation ludique et participative de l’école d’été en Patrimoine, tourisme et développement régional et social dans la région de Bucovine, menée par la professeure Daniela Moisa et Iurie Stamati (coordonnateur GRIDEQ) du département Sociétés, Territoires et Développement, UQAR.

2024

11 décembre

Le GRIDEQ, en collaboration avec le Réseau des communautés rurales et éloignées en santé (CARES) et le CRDT, vous invite à une conférence de Léger Félix Ntienjom Mbohou, Stagiaire postdoctoral, Chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l’application des connaissances, Université Laval, sous le thème: Mise à l’échelle de la décision partagée au Québec, Rôle et contribution des responsables des politiques publiques

30 avril

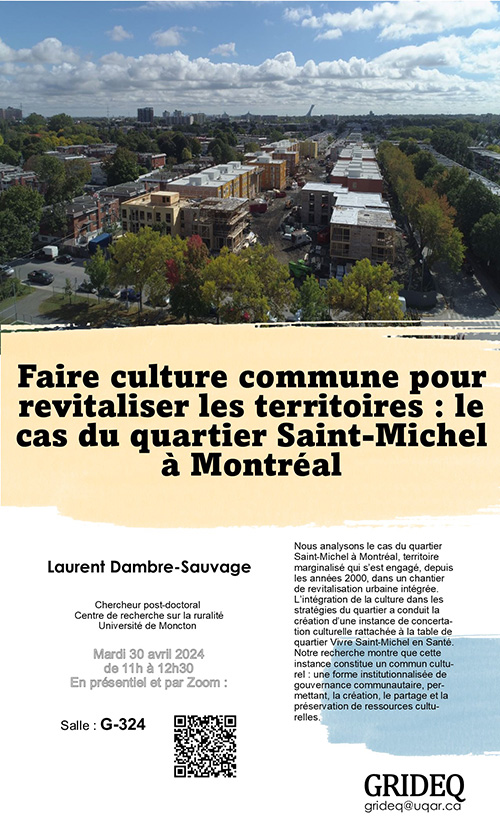

Le GRIDEQ vous invite à une conférence de Laurent Dambre-Sauvage, chercheur post-doctoral, Centre de recherche sur la ruralité, Université de Moncton, sous le thème : Faire culture commune pour revitaliser les territoires : le cas du quartier Saint-Michel à Montréal

« Cette présentation s’intéresse à la contribution des communs culturels dans la revitalisation de territoires marginalisés. Comment les ressources culturelles d’un territoire peuvent générer des communs mis à profit d’un processus de développement local ? Nous analysons le cas du quartier Saint-Michel à Montréal, territoire marginalisé qui s’est engagé, depuis les années 2000, dans un chantier de revitalisation urbaine intégrée. L’intégration de la culture dans les stratégies du quartier a conduit la création d’une instance de concertation culturelle rattachée à la table de quartier Vivre Saint-Michel en Santé. Notre recherche montre que cette instance constitue un commun culturel : une forme institutionnalisée de gouvernance communautaire, permettant, la création, le partage et la préservation de ressources culturelles. Nous analysons les effets de cette instance sur le capital socioterritorial et la gouvernance culturelle du territoire et montrons comment elle a fait émerger une vision commune du rôle de la culture dans la transformation du quartier. »

29 avril

Le GRIDEQ vous invite à une conférence de Nadja Simone Menezes Nery de Oliveira, Économiste, Ph.D. en développement régional et agrobusiness, Professeure assistante, Département d’économie, Université de la Vallée (Cali, Colombie), sous le thème : Les disparités de développement régional au Brésil et en Colombie : les cas de la région du nord-est du Brésil et du Pacifique colombien

La pauvreté persistante et les déséquilibres régionaux sont les principales préoccupations des gouvernements et des agences internationales intéressées par la promotion du développement des territoires oubliés. En Amérique latine, les déséquilibres territoriaux prévalent avec des caractéristiques communes (densité économique, inégalité sociale, localisation des activités commerciales, pièges de la pauvreté et composition ethnique et raciale). Les données sur le Brésil montrent que les municipalités de sa région du Nord-Est ont les pires indicateurs de pauvreté et de développement du pays, avec de faibles niveaux de convergence. En ce qui concerne la Colombie, la région du Pacifique est l’une des plus en retard en termes de qualité de vie, où persistent des conflits entre les acteurs armés qui participent au conflit interne. Cet article vise à comparer les facteurs associés à la qualité de vie dans les régions, en prenant comme étude de cas les régions négligées du Nord-Est brésilien et du Pacifique colombien, et à fournir des éléments conceptuels et méthodologiques permettant d’approcher l’étude des modèles d’hétérogénéité spatiale dans la distribution de la qualité de vie dans les régions. Pour cela, avec des données provenant d’enquêtes spécialisées et du recensement de la population des deux pays, une Analyse exploratoire des Données spatiales (ESDA) et une estimation des modèles de régression locale avec des poids géographiques (GWR) ont été utilisées. Les résultats de l’analyse exploratoire des données spatiales ont confirmé qu’il existe effectivement une dépendance spatiale dans les conditions de vie et le développement humain dans les deux régions étudiées. Les modèles de régression locale (MGWR) ont révélé que la densité économique, la capacité fiscale et la performance des entités fédérales et décentralisées ont donné des résultats significatifs pour expliquer les différences locales dans le développement humain. Cela démontre que les inégalités régionales en matière de qualité de vie sont liées à des facteurs économiques, ethniques-raciaux et sociodémographiques endogènes qui expliquent en partie les résultats divergents obtenus entre le Nord-Est brésilien et le Pacifique colombien.

22 avril

Le GRIDEQ vous invite à une conférence d’Arielle Frenette, stagiaire postdoctorale, Laboratoire d’archéologie et de patrimoine, Université du Québec à Rimouski, sous le thème : Le poids de l’héroïsme maternel dans le militantisme anti-chasse aux phoques : le cas de Brigitte Bardot

« En 1976, Brigitte Bardot visite la banquise canadienne pour appuyer une campagne anti-chasse aux phoques menée par Greenpeace. Les images de son expédition feront rapidement le tour du monde. Dans les années suivantes, l’écroulement du marché mondial des produits du loup marin a eu des conséquences dévastatrices non seulement sur la chasse industrielle au loup marin, mais également pour les communautés inuit dont la subsistance et l’économie ont basculé en réaction à la diminution de la demande en fourrures. Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes demandé comment les campagnes militantes anti-chasse aux phoques ont pu frapper l’imaginaire global si fortement et de manière si émotive. En analysant le récit de l’expédition de Brigitte Bardot tel qu’elle le raconte elle-même dans les médias, nous avons identifié des thématiques récurrentes liées à l’héroïsme polaire colonial et à la maternité. Nos observations ont démontré que le récit de Bardot est « maternaliste », en ce sens qu’il est symboliquement bienveillant, mais qu’il réaffirme l’autorité coloniale sur les territoires et le mode de vie selon un discours de vertu morale et d’affection. Le fait de présenter les blanchons comme des « bébés » construit la chasse au phoque comme un phénomène genré, et la maternité comme une position privilégiée dans le débat sur la chasse. »

22 avril

Le GRIDEQ vous invite à une conférence de Maude Flamand-Hubert, professeure agrégée, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, sous le thème : Le plan d’aménagement forestier en forêt privée : de la genèse d’un outil de connaissance et de planification à l’engagement des propriétaires forestiers envers leur lot boisé

« Dans cette communication, nous explorons la multidimensionnalité du plan d’aménagement forestier en forêt privée et son évolution à travers le temps depuis sa mise en place dans les années 1970. Principal outil de politique publique établissant un lien entre l’État et les propriétaires forestiers, il est généralement défini comme un outil de connaissance et de planification pour l’aménagement du lot boisé. Il constitue également la porte d’entrée pour accéder aux programmes gouvernementaux d’aide à l’aménagement sylvicole pour les propriétaires forestiers. Pour ces derniers, il représente bien souvent un événement et un symbole d’engagement dans leur projet de possession d’un espace de nature. Plus spécifiquement, nous mettons donc en perspective deux dimensions qui participent à caractériser et à définir le plan d’aménagement forestier : sa fonction politique, immatérielle, comme moyen de négociation entre les acteurs du secteur forestier; et sa fonction pratique, matérielle, comme objet de relation entre les propriétaires forestiers et le milieu forestier. »

2023

5 décembre

Le Groupe de recherche Ethos et le GRIDEQ vous invitent à une rencontre avec Catherine Dorion et Jonathan Durand-Folco sous le thème : Comment faire pour que la gauche cesse de perdre ?

« Le Groupe de recherche Ethos, en collaboration avec le GRIDEQ, pose une question de fond : Comment faire pour que la gauche cesse de perdre? Pour tenter d’y répondre, Ethos tient une causerie à laquelle sont invités Catherine Dorion et Jonathan Durand-Folco, le mercredi 6 décembre à 17 h, au Baromètre de l’Université du Québec à Rimouski et en ligne (possibilité à confirmer). Comme l’indique Bernard Gagnon, l’animateur de la causerie et professeur d’éthique à l’UQAR : « Nous recevons deux personnalités qui ne se satisfont pas de penser à gauche, mais qui souhaitent agir à gauche. Dans un contexte de crise de la démocratie représentative et de grands bouleversements sociaux, Catherine Dorion et Jonathan Durand Folco sont invités à débattre sur des enjeux majeurs : une action progressiste, citoyenne et radicale passe-t-elle par la prise du pouvoir ? La gauche peut-elle gagner dans les cadres politiques actuels ? ».

Catherine Dorion est comédienne, femme politique québécoise et autrice. Son dernier livre intitulé Les têtes brûlées : carnets d’espoir punk (Lux éditeur) est sorti le 16 novembre dernier. Jonathan Durand-Folco est professeur à l’Université Saint-Paul et auteur. Il a publié en 2023 Réinventer la démocratie aux Presses de l’Université d’Ottawa et coécrit avec Jonathan Martineau Le capitalisme algorithmique paru chez Écosociété.

18 octobre

Le GRIDEQ vous invite à une conférence de Caroline Tanguay, diplômée à la maîtrise en aménagement du territoire à l’Université de Montréal et chargée de projets au Réseau plein air Québec, sous le thème : Marcher pour comprendre le rapport au territoire et à la propriété… et inversement!

« Tandis que la demande pour l’accès aux espaces de nature est en constante augmentation et que la popularisation de la pratique d’activités de plein air représente une tendance lourde au Québec, de vastes pans de territoires naturels continuent d’être privatisés et de s’urbaniser. Comment des kilomètres de sentiers pédestres peuvent-ils être créés et perdurer, en territoire privé, alors qu’un grand nombre d’entre eux reposent sur des autorisations de passage intrinsèquement fragiles? Que se passe-t-il à l’interface entre l’accès du public aux sentiers de randonnée et l’exercice des droits de propriété privés? Ce sont là quelques-uns des questionnements auxquels le mémoire de maîtrise de Caroline Tanguay apporte des éclairages. La conférence approfondira ce sujet peu abordé dans la littérature scientifique et dont les adeptes d’activités de plein air eux-mêmes n’ont pas toujours conscience. Au-delà d’un simple outil contractuel, les autorisations de passage sont révélatrices des rapports à la propriété et au territoire tels qu’ils sont vécus et représentés par les propriétaires fonciers. Elles s’inscrivent également dans les relations qui se tissent entre ces derniers avec les gestionnaires de sentiers, les adeptes de randonnée et les autres utilisateurs du territoire. »

5 octobre

En collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR), le GRIDEQ vous invite à rencontrer l’auteur Pierre Céré autour de son dernier livre : Voyage au bout de la mine. Le scandale de la Fonderie Horne, Éd. Écosociété, 2023, 276 p.

« Rouyn-Noranda est une company town. Fondée en 1926, cette ville d’Abitibi s’est développée autour de la Mine Noranda et de la Fonderie Horne. Lorsque le scandale de la contamination à l’arsenic fait surface dans le débat public, en juin 2022, Pierre Céré se demande pourquoi rien n’a changé depuis que des médecins de l’Hôpital Mont Sinaï ont clairement mis en évidence, en 1983, les dangers causés par les métaux traités à la fonderie. Que s’est-il passé pendant toutes ces années ? Le silence de la classe politique était-il complice ? Comment a‑t-on pu ignorer les effets néfastes de ces fumées et poussières toxiques sur la communauté, en particulier sur les enfants vivant à proximité ? Arsenic, plomb, cuivre, cadmium, dioxyde de soufre… « On savait. Mais on ne savait pas. » Déterrant couche après couche cent ans de complaisance et de déni, cette enquête rigoureuse dresse un panorama saisissant des impacts écologiques et sanitaires de la fonderie. Le verdict est sans appel : l’État québécois doit assumer ses responsabilités et faire payer la totalité de la facture de la décontamination à Glencore. L’empoisonnement a assez duré. »

27-28 avril

Sous le thème Habiter autrement, le prochain colloque du GRIDEQ aura lieu les 27 et 28 avril 2023 à Rimouski.

Dans le contexte de la crise de l’habitation et de « l’occupation » du territoire, la société semble tiraillée entre des modes divers d’habitation, qui remettent en question les rapports conventionnels à nos territoires. En première ligne de cette transformation, les actrices et acteurs sociaux et communautaires sont interrogés dans leurs modalités d’habiter l’espace mais aussi, plus largement, leur capacité à produire des ressources collectives pour ce faire. Des personnes du monde de la recherche, de l’action communautaire, du monde municipal et politique seront invitées à réfléchir ensemble pour d’une part, saisir les tensions engendrées par les transformations et permanences dans les modèles d’habiter et occuper le territoire, et d’autre part, identifier des pistes de solution rassembleuses et réalistes. Tout en réservant un espace de discussion sur l’habitation telle qu’elle a été créée et pensée avec la modernité, le colloque vise à ouvrir la voie à des domaines moins discutés aujourd’hui, sous deux angles complémentaires, soit 1- L’habiter alternatif dans la transition socioécologique et 2- Habiter l’alternative : nouvelles pratiques communautaires.

Vidéothèque

Conférence d’Aurélie Brayet et Georges-Henry Laffont, sous le thème: Lier territoire(s) et patrimoine(s)alimentaire(s) : enseignements et questionnements autour d’un fromage (18 février 2026)

Conférence de Serigne Momar Sarr, sous le thème: L’extractivisme à l’épreuve de la justice environnementale au Sénégal : Zircon et résistances locales (vendredi 6 février 2026)

Conférence de Marie Renier, sous le thème: La vocation thérapeutique du patrimoine bâti. Le cas de la Villa Saint-Louis, à Lévis (jeudi 29 janvier 2026)

Conférence de Carmen Chasovschi sous le thème: Reconstruction du patrimoine : de la restauration matérielle à la guérison communautaire (jeudi 22 janvier 2026)

CConférence de Thomas Frinault, sous le thème: Élus locaux, territoires et professionnalités en France

Qui sommes-nous?

Les travaux du GRIDEQ concernent l’analyse des processus de structuration des réalités humaines et sociales territorialisées et des dynamiques de développement régional, notamment la question des différences quant à la répartition ou la localisation territoriales des ressources, de l’activité économique, sociale et le problème des inégalités sociospatiales de développement.

Le GRIDEQ a la vocation de soutenir les échanges et les efforts de coopération entre chercheurs d’une part, et entre chercheurs et milieu régional d’autre part. Il joue également un rôle de diffusion, en particulier à travers l’édition d’ouvrages scientifiques et la gestion d’un important fonds documentaire. À travers ses différentes activités, le groupe a pour objectif de contribuer au dynamisme de la recherche et au partage des connaissances dans le domaine du développement régional et territorial.

- Politiques publiques touchant les territoires non métropolitains (politiques de développement économique, politiques de la ruralité, politiques éducatives, de transport, etc.)

- Outils et dispositifs de gestion, de consultation et de partage des connaissances, processus de gouvernance territoriale

- Interactions entre communautés et milieux de vie sous l’angle des valeurs, des représentations et des usages

- Parcours de vie, mobilités, transmission et relève en contexte périphérique (jeunes, immigrants, métiers liés à l’agriculture et aux ressources)

- Action collective et jeux d’acteurs autour de revendications territoriales, sociales, environnementales

- Évolutions de la ruralité en lien avec les enjeux démographiques et socioéconomiques (vieillissement, modes de vie, modes de production, disponibilité des ressources)

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) est l’un des plus anciens groupements institutionnels de recherche de l’Université du Québec à Rimouski. Créé en 1974, quelques mois après la reconnaissance de l’UQAR comme constituante du réseau de l’Université du Québec, le GRIDEQ porte dans le domaine de la recherche les ambitions d’une jeune université qui entend, dans la foulée de la Révolution tranquille, incarner l’accessibilité des études supérieures et l’ancrage de la recherche universitaire dans son milieu.

Dans cet esprit, le développement régional est rapidement reconnu comme l’un des axes d’excellence de l’UQAR. Il s’agit de participer à la consolidation d’une « université en région » qui, sans renoncer au savoir universel, saurait mettre en valeur le rôle des sciences humaines et de la recherche de haut niveau sur les territoires régionaux. Lire la suite>>

Lire également :

- Fournis, Yann (2012). Le développement territorial entre sociologie des territoires et science régionale : la voix du GRIDEQ. Revue d’Économie Régionale & Urbaine 2012/4 (octobre), p. 533-554.

- Fournis, Yann (2012). Penser la ruralité et son développement au GRIDEQ entre 1970 et 2000. Du mouvement social localisé à la construction symbolique des communautés territoriales. Cahiers de Géographie du Québec, vol. 56, no. 157, p. 83-90.

Équipe

Geneviève Brisson

Domaines d’expertise

- Anthropologie de l’environnement

- Santé environnementale en région rurale et éloignée

- Méthodologie qualitative

- Transfert des connaissances

- Changements environnementaux (projets économiques ou agricoles, catastrophes, etc.)

- Risques et impacts sociaux (perceptions, représentations, gestion, politiques publiques)

- Évaluation environnementale et participation de la société civile

- Savoirs experts et savoirs citoyens

Domaines d’expertise

- Culture et développement local

- Patrimoine et développement local

- Aspects culturels de la transition socioécologique

- Communs

- Études urbaines

laurent_dambre-sauvage@uqar.ca

Domaines d’expertise

- Immobilier

- Transport

- Politiques de développement régional

- Analyse spatiale et économétrie spatiale

- Développement économique régional et territorial

- Développement urbain

Domaines d’expertise

- Gestion intégrée des zones côtières

- Conflictualité et concertation en milieu marin et côtier

- Gouvernance participative

- Analyse des politiques liées aux ressources maritimes et aux questions environnementales

- Action publique liée aux questions maritimes et environnementales

Domaines d’expertise

- Gouvernance territoriale et municipale

- Mobilisations sociales et contestations citoyennes

- Politiques publiques et territoires

- Développement territorial et études régionales

Domaines d’expertise

- Gestion des ressources maritimes

- Changements climatiques et transport maritime

- Culture industrielle

- Discours du protectionnisme

- Environnement et transport maritime

- Études organisationnelles et changement institutionnel

- Politiques publiques dans le secteur maritime

- Transport dans l’Arctique

- Transport maritime

- Gestion portuaire

- Gestion d’une flotte commerciale

- Méthodologie de la recherche

- Gestion des organisations

Domaines d’expertise

- Aspects culturels, sociaux et territoriaux de l’agriculture

- Développement social des collectivités rurales

- Développement territorial bioalimentaire

- Entrepreneuriat agricole et fermes familiales

- Relève agricole apparentée et non apparentée

Domaines d’expertise

- Économie maritime

- Économie de l’environnement

- Changements climatiques

- Catastrophes naturelles

- Économie du travail

- Économie de l’énergie

- Prévision économique

Domaines d’expertise

- Sociologie de l’environnement

- Sociologie politique

- « Gouvernement » de la nature, justice et équité

- Participation locale

- Milieux forestiers & liens sociaux

- Gestion intégrée de l’eau

- Milieux ruraux et développement des collectivités

- Conflits d’acteurs

- Développement territorial

Domaines d’expertise

- Habitation, logement et milieux de vie

- Habitations et modes de vie alternatifs

- Patrimoine, tourisme et développement

- Patrimoine et transition socioécologique

- Méthodes, approches et outils de recherche

- Apprentissage expérientiel et nouvelles technologies

Domaines d’expertise

- Actions communautaires et collective

- Intersectorialité

- Pratiques associées à l’intervention collective et à l’organisation communautaire

- Condition de vie et inégalités sociales et environnementales

- Développement des communautés rurales

- Transition socioécologique

Domaines d’expertise

- Audit et certification

- Jugement professionnel (processus et développement)

- Étude des savoirs d’expérience

- Éthique professionnelle

- Entretien d’explicitation

- Autopraxéographie

- Gouvernance et innovation dans les services de santé

- Transformation numérique au sein des organisations

- Développement de la compétence numérique au postsecondaire

- Transition vers les études postsecondaires

Domaines d’expertise

- Méthodologies et pratiques de l’intervention collective

- Politiques sociales et droits humains

- Jeunesse et participation sociopolitique

- Inégalités de participation, inégalités épistémiques

- Ruralité et régions éloignées, iniquités territoriales

- Décolonisation des savoirs et des pratiques

Domaines d’expertise

- Parcours et âges de la vie

- Migrations

- Travail et pratiques professionnelles

- Innovations sociales et initiatives locales pour l’inclusion

Raymond Beaudry

Domaines d’expertise

- Mouvements sociaux

- Le passage de la modernité à la postmodernité

- Les territoires ruraux

- La photographie artistique documentaire

Domaines d’expertise

- Éducation

- Administration scolaire

- Gestion et gouvernance scolaire

- Pédagogie universitaire

- Politique scolaire

- Fondements de l’éducation

Domaines d’expertise

- Biologie

- Biologie des changements climatiques

- Évolution expérimentale

- Macrophysiologie

- Physiologie comparée

- Physiologie évolutive

- Température

- Acidification des océans

- Hypoxie

Serge Côté

Domaines d’expertise

Domaines d’expertise

- Adaptation aux changements climatiques

- Gouvernance

- Développement territorial

- Recherche interdisciplinaire

- Mobilisation des connaissances

Domaines d’expertise

- Analyse des fermes familiales

- Développement agricole et rural

- Développement régional et tiers-monde

- Économie et sociologie rurale

Steve Joncoux

Domaines d’expertise

- Transition socioécologique

- Gouvernance partagée

- Approches territoriales

Danielle Lafontaine

Domaines d’expertise

Domaines d’expertise

- Géographie économique et rurale

- Disparités régionales

- Développement territorial

- Vieillissement démographique

- Économie sociale

Jean-François Spain

Domaines d’expertise

- Suzanne Tremblay, défense de la ruralité : († 2020)

Étudiantes et étudiants de 2e cycle

ADJINDA, Chris Kebo – Gestion intégrée de l’eau à l’échelle locale: le rôle des municipalités et la place des organismes de bassin versant

Dir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

AUDET, Camille – Mitigation des risques liés à la navigation maritime dans Arctique canadien : expérience des équipages et formations pour une culture de sécurité

Dir. : Anne Fauré (sciences de la gestion)

AVAHOUNLIN, Diègue Hermann – Politiques publiques d’intégration des immigrants au Bas-Saint-Laurent

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

BA, Dieynaba Saphiatou – Main-d’œuvre de passage, territoire en mouvement : intégration des travailleurs migrants temporaires dans le secteur des pêches et transformation territoriale dans l’est du Québec

Codir. : Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)et Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

BA, Mamadou – Gouvernance locale au Sénégal et risques d’inondation : cas du projet de réhabilitation du bassin de rétention de la zone de captage à travers l’arrêt de sa mise en œuvre

Dir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

BARIL-VEILLETTE, Adam – La Bucovine, Roumanie : territoire de rencontre entre pastoralisme et tourisme de montagne

Dir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement)

BASSOUM, Bocar – La résilience des agriculteurs du Bas-Saint-Laurent face aux changements climatiques

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

BOUCHER, Arnaud – Coalitions et discours de transition autour d’un projet de réouverture de mine

Codir. : Geneviève Brisson(sociétés, territoires et développement) et Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

CASTONGUAY, Thomas – Ressources patrimoniales et économie résidentielle à Cacouna: quel avenir pour la ruralité?

Codir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement) et Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

CHARAFDINE, Ibroihim Said – Tourisme, communautés locales et protection du patrimoine naturel : le cas du parc national de Mohéli, Comores

Dir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement)

CHÉRIDOR, Jean-Rigaud – Comprendre la relation entre l’audit interne et la gestion des projets et comment l’intégrer dans la gestion de projet afin de garantir la réussite de ces projets

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

CHEUMENIE EKEU, Aran Gabriel – Le parc industriel comme outil de développement industriel au Bas-Saint-Laurent, une analyse de l’impact économique

Dir. : Nicolas Devaux (sociétés, territoires et développement)

COULIBALY, Iguele – L’intégration des réfugiés pris en charge par l’État dans le contexte de régionalisation: Étude de cas à Rimouski

Codir. : Geneviève Brisson(sociétés, territoires et développement) et Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

CROIZEAU, Tamara – Le métier de scaphandrier : gestion résiliente des risques et crises à travers la création de sens et les apprentissages organisationnels

Dir. : Anne Fauré (sciences de la gestion)

D’ASTOUS, Amélie – Les techniques d’enseignement pouvant être utilisées pour la formation des conseillers d’orientation scolaire en contexte minoritaire francophone: le cas de la province du Nouveau-Brunswick

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

DAVID, Jean – L’impact de la gestion de portefeuille de projet communautaire de santé sur l’amélioration des conditions sanitaires des populations desservies

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

DESIRADE, Asmine – Impacts des changements climatiques sur le tourisme côtier: cas de la MRC de Rimouski-Neigette

Codir : Anne Fauré (sciences de la gestion)

DEVENEL, Lorgiste – Importance de l’audit dans la gestion des projets publics

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

DURAND, Abouah -Évaluation des mécanismes d’attractivité et de fidélisation des nouveaux membres par les coopératives agricoles

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

FAYE, Samba – Résilience de l’agriculture familiale face aux impacts de la COVID-19 au Sénégal

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

GANSA, Anthelme – Représentations sociales du déchet et rôle des acteurs locaux dans la gestion des déchets solides ménagers dans la commune de Sémè-Podji au Bénin

Codir. : Geneviève Brisson(sociétés, territoires et développement) et Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

GAUTHIER, Julie – Entre maire et direction générale : de la cohabitation au partenariat forcé

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

GODE, Othniel Manasse – Lutter contre les microbes : analyse des politiques publiques de lutte contre la délinquance juvénile en Côte d’Ivoire

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

GUEYE, Mohamed – Le rôle des coopérations intermunicipales dans le développement territorial: le « leadership ambitieux » des élus locaux autour l’Alliance de l’énergie de l’Est-du-Québec

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

KOUMAI, Mabafeï Anatole – L’équité sociale dans les écoquartiers québécois: le cas de l’écoquartier CMétis

Dir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement)

LACASSE, Marie-Eve – La transformation des paysages ruraux au Québec. La friche au cœur du développement

Dir.: Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

LUBERUCE, Jean-Remy – Planification territoriale et logement en milieu agricole

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

MANGA, Jean Lucien – Les déterminants des entreprises de l’économie sociale au Québec

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

MARCKENLEY, Bornélus – La gouvernance institutionnelle des bassins versants au regard des politiques publiques en Haïti, cas de la commune Jean-Rabel

Dir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

NADEAU, Alex – Être queer en région: les effets de l’(in)visibilité des personnes LGBTQIA+ dans les régions non métropolitaines québécoises

Dir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement)

NDOYE, Gorgui – Prévenir le suicide : l’apport de la participation citoyenne et des initiatives communautaires

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

NIETO MELGAREJO, Francisco – Projet en cours de définition

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

OKPOUE, Domiho – Analyse des capacités d’adaptation socio-économique des communautés des complexes zones humides-plaines d’inondations face aux risques climatiques : le cas de Sô-Ava au Bénin

Codir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement) et Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)

PARENT, Martin – Lire dans un même espace la matérialisation des activités touristiques et minières, et comprendre comment ces deux activités cohabitent

Codir. : Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)

PERREAULT, Marion – Projet en cours de définition

Codir. : Lucie Morin (psychosociologie et travail social)

PINEAULT-JOUBERT, Caroline – Projet en cours de définition

Codir. : Lucie Morin (psychosociologie et travail social)

QUENUM, Mael – Le rôle des organismes de bassins versants dans la protection de la qualité de l’eau au Québec: enjeux et implications pour les municipalités du Bas-Saint-Laurent

Dir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

RAMANANANDRO, Stéphania -Les facteurs socio-économiques et territoriaux de l’insécurité alimentaire chez les personnes âgées en milieu rural bas-laurentien

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

RAPHAËL, Anolex – Impacts de la migration interrégionale sur la crise du logement dans les villes régionales en Haïti : cas de l’arrondissement du Cap-Haïtien

Dir. : Daniela Moisa (sociétés, territoires et développement)

RENAUD TREMBLAY, Julien – Gourmetisation de la viande de phoque en restaurant gastronomique

Codir. : Geneviève Brisson(sociétés, territoires et développement) et Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

RODRIGUE, Souop Kuate – La mise en place de plans de rétablissement pour les stocks de poissons de fonds épuisés : un état des lieux

Codir : Anne Fauré (sciences de la gestion)

ROELANDT, Alexandre – Trajectoires sociales des forêts publiques. Analyse exploratoire des dynamiques à l’œuvre au Bas-Saint-Laurent

Codir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

ROMELUS DURAND, Emeline – Adaptation des organisations touristiques côtières et maritimes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie aux changements climatiques

Codir. : Anne Fauré (sciences de la gestion)

ROUYÈRE,Noah – Les processus d’innovation agricole en lien avec les cultures émergentes comme vecteur de transition agroécologique

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

SAAD, Hassan Mahamat – Le tourisme durable en tant que levier de développement territorial

Dir. : Laurent Dambre-Sauvage (sociétés, territoires et développement)

SAINRISMA, Walner – Le crédit communautaire au Québec : une analyse territoriale

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

SENATUS, Dieunise, – Freins et leviers à la réduction de l’utilisation des plastiques à usage unique: le cas du secteur de la restauration rimouskoise

Codir. : Anne Fauré (sciences de la gestion)

ST LOUIS, Johny – L’économie sociale et solidaire comme levier du développement régional en milieu rural. Le cas des coopératives agricoles dans la région du Bas-Saint-Laurent

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

TCHOUASSI CHOUALE, Sonia-Esther – La gestion des parties prenantes dans l’implantation élargie d’un système numérique de détection des chutes : analyse des bénéfices organisationnels, économiques et humains en résidence pour personnes âgées

Dir. : Nancy Michaud (sciences de la gestion)

TCHUENTE HERMANN BRICE, Djoko – Freins et motivations dans l’utilisation d’appâts alternatifs : cas de l’industrie québécoise et du Nouveau-Brunswick de la pêche aux homards

Codir : Anne Fauré (sciences de la gestion)

THIAM, Pathé – Développement durable du transport maritime dans l’est du Québec : enjeux d’économie bleue et de gouvernance territoriale

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

THIBAULT-LESSARD, Frédérique – Entre menaçant et menacé : étude des représentations sociales du grand requin blanc en Nouvelle-Écosse

Codir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement) et Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)

TREMBLAY, Vincent – La spécificité du rôle de maire-sse dans l’action publique locale : une analyse de la vie politique municipale au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

YASSINE, Marwa -L’alimentation halal comme vecteur d’intégration et de rétention des étudiants internationaux musulmans en région québécoise

Dir. : Mario Handfield (sociétés, territoires et développement)

Étudiantes et étudiants de 3ᵉ cycle

ATCHIRIKI, Coffi – La transformation des politiques publiques de gestion des risques socio-écologiques de la navigation commerciale à la lumière de l’initiative des impacts cumulatifs et de la vision de l’économie bleue au Canada : une approche par les idées, les intérêts et les institutions

Codir. : Anne Fauré

BALLEY, Coffi – Dynamiques de croissance urbaine en contexte périphérique : Étude des processus et modèles de développement urbain dans les villes moyennes au Québec

Dir. : Nicolas Devaux (sociétés, territoires et développement)

BOUHAMED, Dhouha – Les pratiques innovantes de la filière laitière biologique au Québec : vers une transition territoriale de l’agriculture au Québec ?

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

CAMARA, Mamoudou – Gouvernance des territoires au Sénégal : Rôles des conseils départementaux de Saint-Louis et Louga dans le développement territorial

Dir. : Yann Fournis (sociétés, territoires et développement)

DIALLO, Alpha Oumar – Comment les nouveaux engagements et mesures étatiques pour la réorganisation et le fonctionnement du secteur agricole s’articulent-ils avec les visions de développement territorial au Sénégal ? Études de cas dans la commune de Ross-Béthio dans le Delta du fleuve Sénégal

Codir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement) et Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)

DUARTE MOYA, Rafael – La filière apicole au Brésil comme élément de construction des territoires

Codir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement) et Geneviève Brisson (sociétés, territoires et développement)

HASSANE, Saidou – La réinvention et la poursuite du quotidien des populations pratiquant l’agropastoralisme dans les zones affectées par les conflits au Nord du Burkina Faso

Dir. : Nathalie Lewis (sociétés, territoires et développement)

OUELLET, Marie Frédérique – La précarité alimentaire à travers le prisme du territoire : entre inégalités d’accès et initiatives locales

Dir. : Nicolas Devaux (sociétés, territoires et développement)

- Iurie Stamati (Ph.D.), coordonnateur

Animation, diffusion et publications

« Habiter autrement »

27 et 28 avril 2023

Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski

Dans le contexte de la crise de l’habitation et de « l’occupation » du territoire, la société semble tiraillée entre des modes divers d’habitation, qui remettent en question les rapports conventionnels à nos territoires. En première ligne de cette transformation, les actrices et acteurs sociaux et communautaires sont interrogés dans leurs modalités d’habiter l’espace mais aussi, plus largement, leur capacité à produire des ressources collectives pour ce faire.

Des personnes du monde de la recherche, de l’action communautaire, du monde municipal et politique ont été invitées à réfléchir ensemble pour d’une part, saisir les tensions engendrées par les transformations et permanences dans les modèles d’habiter et occuper le territoire, et d’autre part, identifier des pistes de solution rassembleuses et réalistes. Tout en réservant un espace de discussion sur l’habitation telle qu’elle a été créée et pensée avec la modernité, le colloque visait à ouvrir la voie à des domaines moins discutés aujourd’hui, sous deux angles complémentaires.

- L’habiter alternatif dans la transition socioécologique : Cet axe s’intéresse aux formes, significations et acteurs de l’habiter alternatif. À distance des modèles d’habitation classiques tels que la maison unifamiliale ou le condo, l’habitat dit « alternatif » fait référence à des lieux d’expérimentation et d’innovation. À la limite entre le légal et l’illégal et toujours placés dans les marges, les adeptes de ce mode d’habiter réclament de plus en plus leur droit au territoire. Ce mode d’habiter est-il le résultat d’un changement profond ou, au contraire, le reflet d’une mode? Quelle est la contribution des projets d’habitat alternatif à la transition socioécologique et aux dynamiques des régions et territoires, aujourd’hui?

- Habiter l’alternative : nouvelles pratiques communautaires : Au-delà des actions mises en place par le haut pour fournir des biens et des services collectifs indispensables à des communautés intégrées, le territoire est traversé par des initiatives par le bas, portées par les communautés. Qu’ils soient engagés en faveur du changement social ou porteurs de pratiques critiques du développement spatial usuel, les groupes communautaires ont connu ces dernières années d’importants changements (modes de financement, d’organisation et de négociation). Quels sont les effets de ces changements sur l’insertion des groupes communautaires dans les territoires?

Le colloque était organisé par le GRIDEQ avec le soutien du CRDT-UQAR et du Programme d’études de 3ᵉ cycle en développement régional UQAR-UQAC (Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec – FODAR).

Comité scientifique :

Programme détaillé

Avec la participation de :

- Jacques Bérubé (Économie sociale Bas-Saint-Laurent)

- Geneviève Brisson (UQAR)

- Nicolas Devaux (UQAR)

- Yann Fournis (UQAR)

- Sylvain Gingras-Demers (Cohabitat Québec)

- Emanuel Guay (UQAM/ROMEL)

- Gabrielle Lemarier-Saulnier (CISSS-BSL)

- Nathalie Lewis (UQAR)

- Daniela Moisa (UQAR)

- Martin Poirier (Place aux Jeunes Rimouski-Neigette)

- Julie Richard (UQAR)

- Camille Therrien-Tremblay (CAMM Construction)

- Maxime Tremblay (Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent)

- Sabrina Tremblay (UQAC)

- Les étudiantes et étudiant du cours DST 59218 MS Habitat alternatif : territoires, sociétés et environnement : Ariel Boisvert-Hayes, Juliette Forest-Trépanier, Marie-Sophie Gauthier, Matis Langlois, Albane Lasserre, Audrey Robert

Pour plus d’information :

Abigaïl Rezelman, auxiliaire de recherche, GRIDEQ

abigail_rezelman@uqar.ca

Premières rencontres Italie-Québec « Territoires, économies et sociétés »

16 et 17 juin 2022

Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Avec la fin de la « mondialisation heureuse », les territoires sont de retour. Qu’ils soient urbains, ruraux ou interstitiels, ils sont souvent le révélateur des tendances globales – ce niveau souvent négligé où se déroulent et se structurent les phénomènes (les crises économiques, sanitaires, sociales, politiques, environnementales, etc.) et se développent les acteurs et les communautés.

Cependant, cette rencontre territoriale entre les structures et les acteurs est devenue plus inquiétante depuis les années 2010. En effet, avec le renforcement de la globalisation économique et le retrait des États, les espaces ont vu émerger des inégalités croissantes, qui gagnent des secteurs diversifiés : marché du travail et de l’emploi, participation sociale et politique, façons de vivre et d’habiter les territoires, exploitation des ressources et développement économique, etc. Il en résulte des espaces de plus en plus hétérogènes, dans un jeu global de plus en plus inégalitaire que les recherches actuelles peinent à saisir pleinement.

Pour comprendre comment fonctionnent les territoires face à un développement de plus en plus diversifié et hiérarchisé, nous avons voulu rassembler des chercheuses et chercheurs québécois et italiens parmi celles et ceux qui tentent de comprendre ce nouveau monde global par le bas et les territoires. Cet évènement vise donc à proposer une discussion sur les processus de territorialisation de ces phénomènes à partir d’un regard interdisciplinaire et interculturel sur l’espace, avec en outre l’apport de chercheuses et chercheurs d’autres pays tels que la France et le Royaume-Uni, dont le regard aidera à élargir la discussion sur les dynamiques territoriales du développement.

Cet évènement est organisé par la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ), avec le soutien du CRDT-UQAR et du Programme d’études de 3ᵉ cycle en développement régional UQAR-UQAC (Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec – FODAR).

Diaporamas des conférencières et conférenciers :

- Marco ALBERIO & Yann FOURNIS, Bilan des premières rencontres Italie-Québec « territoires, économies et sociétés » [vidéo]

- David BENASSI, Présentation de l’ouvrage Poverty in Italy. Features and drivers in a European perspectivePoverty in Italy. Features and drivers in a European perspective [vidéo]

- Maurizio BERGAMASCHI, Inégalités sociales, pauvreté et lutte contre la pauvreté en Italie et au Québec. Entre différences et convergences (2) [vidéo]

- Fabio BERTI, Les travailleurs immigrés dans le secteur du vin en Toscane : valeur ajoutée pour le territoire ou risque d’exploitation ? [vidéo]

- Guy CHIASSON, Le développement territorial au Québec : l’État dans l’angle mort? [vidéo]

- Serge CÔTÉ, Région Territoire Innovation. Parcours d’un chercheur [vidéo].

- Mélanie DOYON, Agroalimentaire et développement des territoires ruraux

- Gérard-François DUMONT, Regards européens. La question territoriale en France [vidéo]

- Juan-Luis KLEIN, Le local comme milieu d’expérimentation et d’innovation: vers des nouveaux modèles d’action en développement territorial [vidéo]

- Manon LABARCHÈDE et Mame Salah MBAYE, Les territoires ruraux à l’épreuve de la COVID 19. Marginalisation et exclusion sociale des personnes aînées ? [vidéo]

- Benoît LÉVESQUE, Le rapport au territoire selon trois générations du « modèle québécois » (1960 2020) : vers un nouveau modèle de société ? [vidéo]

- Alice LOMONACO, La migration dans les régions en déclin italiennes [vidéo]

- Maria NIJNIK, Can Social Innovation offer Transformative Opportunities to Marginalised Rural Areas? [vidéo]

- Christopher MCALL, Inégalités sociales, pauvreté et lutte contre la pauvreté en Italie et au Québec. Entre différences et convergences (1) [vidéo]

- Enzo MINGIONE, Le cas italien : marchés, État et famille à la croisée des nouveaux risques sociaux [vidéo]

- Marcel MOREAU et Bruno PARADIS, Développement territorial dans la Mitis, l’éolien au cœur du grand changement [vidéo]

- Beatrice RUGGIERI, La transition énergétique en Italie. Le rôle de la citoyenneté énergétique pour une transition juste : le cas du Projet Horizon 2020 GRETA – GReen Energy Transition Actions [vidéo]

Pour plus d’information :

Abigaïl Rezelman, auxiliaire de recherche, GRIDEQ

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Organisé en partenariat avec l’AISLF, la Chaire ISDéT et le programme de recherche Atisée – CRSH partenariat, le colloque « Innovation et territoires face aux inégalités » s’est tenu du 22 au 25 mai 2019 à l’Université du Québec à Rimouski. Le territoire et son développement – économique, social, politique – formaient la trame des questions soulevées dans le cadre de ce colloque. Il s’agissait de comprendre comment, derrière l’unanimisme affiché d’un développement juste et équitable promu par l’État et l’apparente égalité de répartition des ressources, sont gérés territorialement les questions et paradoxes soulevés par la notion d’innovation (voir l’appel à communication).

Plus d’une centaine de participants du Canada et d’ailleurs ont partagé leurs analyses sur des thèmes aussi divers que la place des territoires dans les politiques sociales, la gouvernance des forêts, l’innovation dans l’habitat social, les services aux aînés en milieu rural ou encore les controverses et conflits dans l’usage des territoires. Les communications (résumés et certains textes complets) sont accessibles en ligne.

Programme détaillé

Résumés des communications

Communications en ligne

Innovation et territoires face aux inégalités

(L’appel est téléchargeable au format PDF en cliquant ici)

Argumentaire

Dans une période de reconfiguration des institutions, l’innovation sociale se présente comme une réponse originale et hybride (provenant de plusieurs acteurs et secteurs d’action) aux inégalités et se donne explicitement ou implicitement pour but d’améliorer ou d’inverser les trajectoires de développement des communautés. Alors que les démarches de mobilisation « par le bas » sont plébiscitées dans le discours public, l’innovation sociale permet-elle véritablement aux communautés de satisfaire des besoins que ni l’État ni le marché n’arrivent à combler ? Donne-t-elle une inflexion positive à un déploiement postfordiste porteur d’inégalités, ou contribue-t-elle involontairement à perpétuer ou accroître les disparités, voire la marginalisation de certaines communautés et territoires ?

Le territoire a acquis une nouvelle centralité dans les sciences sociales. Il a été amplement conceptualisé dans le champ de recherche du développement territorial, qui ne se réduit pas aux dynamiques et acteurs productifs, mais prend en compte de plus en plus d’acteurs variés. Les recherches menées dans ce domaine montrent que la réalisation du potentiel de développement et d’émancipation attaché à l’innovation sociale dépend de la capacité des acteurs territoriaux à mobiliser des ressources humaines et matérielles au profit d’une dynamique d’ensemble favorable au développement. Il dépend également de différentes modalités de gouvernance territoriale impliquant des niveaux variés.

Ainsi le territoire et son développement – économique, social, politique – formeront la trame des questions soulevées dans le cadre de ce colloque. Plus encore, c’est la jonction entre l’environnement et les communautés, foyer de tensions qui modifie les uns et les autres de manière inégale, qui nourrira les réflexions. In fine, il s’agira de comprendre comment, derrière l’unanimisme affiché d’un développement juste et équitable promu par l’État et l’apparente égalité de répartition des ressources, sont gérés territorialement les questions et paradoxes soulevés par la notion d’innovation.

1) Inégalités environnementales et sociales et pluralité des enjeux

Dans un idéal étatique (républicain ou national), les territoires constitutifs de l’ensemble sont dotés des mêmes outils et instruments leur permettant d’évoluer vers un développement commun optimal. L’action publique vise ainsi un traitement équitable des territoires et des populations sur des espaces où les ressources sont néanmoins inégalement distribuées, et les enjeux différenciés. Or ces différences et spécificités territoriales sont masquées dans des dispositifs normés et uniformes qui échouent à répondre aux besoins de certaines communautés, voire accentuent les difficultés auxquelles celles-ci, souvent en marge des territoires « qui gagnent », sont confrontées.

Dans cet axe du colloque, il importera de comprendre les effets de ces dissonances entre action publique et pluralité des enjeux, que ce soit sur les individus, les familles, les communautés ou les territoires socionaturels, ainsi que les impacts de certaines démarches innovantes visant à dépasser/contrer ces dissonances. Comment les populations et les territoires s’inscrivent-ils dans un jeu où les facteurs externes (politiques et économiques) semblent désencastrés du social ? Comment se positionnent la nature et l’environnement dans ce cadre ? Les travaux sur les inégalités environnementales postulent généralement la compatibilité des causes entre protection de l’environnement et cohésion sociale ou encore lutte contre les vulnérabilités. Mais comment se traduit cette articulation des causes dans les actions et dispositifs mis en place à l’échelle de territoires dits périphériques, aux besoins et aux caractéristiques variables ? La compatibilité se vérifie-t-elle, quels que soient les enjeux environnementaux et les échelles territoriales considérées ?

2) L’économie ressource, des marchés aux territoires

La littérature a souligné qu’une part du développement économique repose sur les dynamiques de proximité et de coordination des acteurs, permettant de valoriser certaines ressources territoriales et de construire un avantage comparatif conforme à la logique ricardienne.

Les territoires sont également affectés par des conditions économiques exogènes, souvent attribuables aux effets d’une dynamique globale dirigée par les lois régulatrices du marché. Dans cette optique, une région performante serait une région exportatrice dont les ressources lui permettraient de prendre sa place dans l’échiquier global. Le paradoxe réside dans le fait qu’ainsi invités à se renforcer en construisant un avantage qualitatif, les territoires sont simultanément sommés d’entrer dans un rapport de forces inégal qui fragilise leur développement.

Cet axe du colloque vise à questionner les liens entre territoire et marché global. Face à la globalisation des marchés, l’innovation sociale se pose comme un ensemble de nouvelles dynamiques économiques locales (économie du partage, économie circulaire, économie de proximité, etc.) s’appuyant sur ou réactivant certains liens sociaux. Ces tendances innovantes permettent-elles à certains territoires moins bien dotés de tirer leur épingle du jeu dans le contexte compétitif global et d’orienter leurs dynamiques de développement par la valorisation de nouvelles ressources, formes d’échanges ou de production ? En d’autres termes, le développement économique territorial peut-il être pensé au sein des cadres et tendances globales, sans pour autant aboutir à une pure et simple dépendance ? Si oui, sur la base de quels types de ressources et de quelles conditions ?

3) Du collectif aux territoires, entre gouvernance et gouvernementalité

En dehors du milieu académique, les territoires sont souvent conçus comme les réceptacles passifs et interchangeables des politiques publiques, des projets socioéconomiques ou des initiatives exogènes qui transforment leur nature (écologique, paysagère, symbolique, culturelle, politique). Pourtant, les territoires sont dotés de capacités d’action propres, et peuvent aussi être considérés en tant que sujets – notamment politiques – créateurs de dynamiques originales entre des acteurs cheminant vers leur propre développement. Cette tension entre différentes conceptions du territoire se répercute dans les conceptions de la gestion publique et collective de ce territoire, de ses communautés ou ses projets. D’une part, une logique de « gouvernementalité » fait appel à des processus, des normes et des autorités décisionnelles structurant fortement les territoires, mais le plus souvent en n’accordant que peu de place aux collectifs territoriaux. D’autre part, les acteurs territoriaux sont loin d’être inactifs, comme le révèle un questionnement en termes de « gouvernance », qui observe les rapports politiques entre les individus et les groupes – et qui, à ce titre, témoigne du rôle de plus en plus important des acteurs locaux dans les projets qui les concernent. Comment ces différentes logiques se construisent-elles et comment agissent-elles lorsque surviennent certains enjeux environnementaux ?

Cet axe du colloque souhaite observer la tension entre les processus de gouvernementalité (évaluations environnementales, plans de développement, plans de conservation, etc.) et ceux qui émergent des territoires locaux et régionaux (appartenance, impacts, décisions, démocratie participative). Ces différents processus, qui se présentent la plupart du temps comme innovants, remettent-ils en question les fondements mêmes des politiques et des modèles ? Permettent-ils une décentralisation dans un contexte où les territoires sont appelés à décider de leurs trajectoires mais sans en avoir forcément les moyens ? Ces innovations favorisent-elles au final la réduction des inégalités, ou les cristallisent-elles ?

Ces différentes thématiques sont susceptibles de donner lieu à des contributions théoriques et/ou pratiques en économie, sociologie, science politique, droit, géographie, aménagement ou toute autre discipline en lien avec l’étude des territoires. Une attention particulière sera portée aux propositions des jeunes chercheurs et chercheurs en formation (doctorants, stagiaires postdoctoraux).

Modalités de soumission

Les intentions de communication seront soumises sous la forme d’un résumé (5 000 signes maximum) en français. Le texte complet des communications doit respecter le format de soumission suivant :

- La première page contiendra les noms et qualités de l’auteur/des auteurs, et le titre de la communication.

- La deuxième page ne contiendra que le titre de la communication, un résumé en français et en anglais et 4 à 5 mots clés.

- Le texte sera rédigé en format Word, police de caractères Times New Roman 12, format Lettre, marges de 2,5 cm, interligne simple, 15 pages.

Calendrier

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 15 février 2019, à l’adresse suivante : Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Le comité d’organisation informera les candidats du choix du conseil scientifique le 18 février 2019. Les contributions définitives devront être transmises au plus tard le 15 avril 2019. Le colloque se déroulera du 22 au 25 mai 2019 à l’Université du Québec à Rimouski, sur le campus de Rimouski.

Programme détaillé

Résumés des communications

Mercredi, le 22 mai 2019

15h00 Inscription

16h00 Conférence inaugurale

17h00 Cocktail et réseautage

Jeudi, le 23 mai 2019

8h45 Séance plénière : Introduction aux trois axes du colloque

10h15 Pause-café

10h45 Sessions parallèles 1

12h15 Repas sur place

13h30 Sessions parallèles 2

15h00 Pause-café

15h30 Tables rondes

17h00 Lancement de livres

19h00 Souper

Vendredi, le 24 mai 2019

8h45 Sessions parallèles 3

10h15 Pause-café

10h45 Sessions parallèles 4

12h15 Repas sur place

13h30 Sessions parallèles 5

15h30 Séance plénière : Table ronde en lien avec les trois axes du colloque

17h00 Clôture

Samedi, le 25 mai 2019

9h30 Ateliers participatifs pour les acteurs territoriaux

- Christophe BESLAY, Alain GRESSIER, Clément Morlat, Romain Gournet et Jérôme Capelle: Innover dans l’Habitat social : le modèle économique et social d’Habitat contributif

- Diego Andres CARDENAS MORALES et Jean DUBÉ : Évolution et trajectoires de la géographie des activités de fusion et d’acquisition (F&A) : une analyse des réseaux des villes canadiennes, 1994-2016

- Clémence DUPUIS : Quand hospitalité et marché font ensemble territoire pour accueillir l’altérité dans les territoires fragiles : le cas d’innovations sociales dans le centre de petites villes française et suisse

- Julia GAMBERINI : Le projet Energieavantgarde Anhalt en Allemagne : une démarche innovante et singulière d’appropriation de l’enjeu énergétique dans une région en décroissance

- Frédérique JACOB, Jean‐Baptiste DESQUILBET et Etienne FARVAQUE : La monnaie locale complémentaire : un acteur d’innovation territoriale ou un gadget « économico-territorial » ?

- Sylvie KERGREIS : Le mouvement des « gilets jaunes » en France : quelques repères théoriques et interrogations multiples face à une innovation sociale territorialisée

- Marc D. LACHAPELLE : Gouvernementalité et les espaces d’autonomie : une mise en œuvre sous tension. Apprendre à jouer avec et contre le jeu

- Pierre‐Luc LUPIEN : Vieillissement démographique et inégalités environnementales et sociales en milieu rural et éloigné à partir de l’étude ethnographique d’une localité de services en Gaspésie

- Michel MESSU : L’insociable sociabilité des territoires

- Ali ROMDHANI : Les inégalités environnementales dans les conflits d’usage : le rôle de la reconnaissance des valeurs

- Martin SIMARD : Le navettage aérien vers le nord du Québec : une innovation organisationnelle à incidences sociales

- Didier VRANCKEN : Les politiques sociales à l’épreuve de leurs territoires

Comité scientifique :

Nathalie Lewis, Université du Québec à Rimouski

Marco Alberio, Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT), Université du Québec à Rimouski

Geneviève Brisson, Université du Québec à Rimouski

Nicolas Devaux, Université du Québec à Rimouski

Maude Flamand-Hubert, Université Laval

Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski

Mario Gauthier, Université du Québec en Outaouais

Martine Mespoulet, Université de Nantes

Anne Mévellec, Université d’Ottawa

Marina Soubirou, Université du Québec à Rimouski

Didier Vranken, Université de Liège

Comité organisateur :

Nathalie Lewis, Université du Québec à Rimouski

Marco Alberio, Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT), Université du Québec à Rimouski

Geneviève Brisson, Université du Québec à Rimouski

Olivier Clément Ste-Marie, Université du Québec à Rimouski

Valérie Jean, Université du Québec à Rimouski

Abigaïl Rezelman, Université du Québec à Rimouski

Marina Soubirou, Université du Québec à Rimouski

- Agence universitaire de la Francophonie

- Association internationale des études québécoises

- Association internationale des sociologues de langue française

- Caisse Desjardins de Rimouski

- Centre de recherche sur le développement territorial– Pôle UQAR

- Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires

- Fondation de l’UQAR (Fonds DEVTERRA – Hydro-Québec)

- Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec (FODAR)

- Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec

- Harold LeBel, Député de Rimouski

- Marie-Ève Proulx, Députée de Côte-du-Sud, Ministre déléguée au Développement économique régional

- Projet Analyse territoriale des impacts sociaux au sein de l’évaluation environnementale (ATISÉE) – UQAR (financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)

- Université du Québec à Rimouski

- Ville de Rimouski

L’animation scientifique représente une part importante des activités du GRIDEQ. Conférences, séminaires, tables rondes, journées d’études : chaque année, de dix à quinze rencontres sont organisées à l’UQAR et hors des murs, dans certains cas en vidéoconférence avec d’autres établissements de recherche et d’enseignement au Canada et à l’étranger.

Si elles s’adressent avant tout à la communauté universitaire de Rimouski, ces rencontres sont ouvertes également aux professionnels du développement territorial en région, aux représentants d’organismes et aux citoyens.

Ces activités sont organisées par le GRIDEQ en collaboration avec le CRDT-UQAR, le Département sociétés, territoires et développement, les chaires de recherche du Canada et les programmes d’enseignement liés à l’axe ruralité et maritimité de l’UQAR, ainsi que d’autres composantes de l’Université selon les thèmes.

Si vous souhaitez être tenus informés de nos activités, vous pouvez vous inscrire à notre liste d’envoi en communiquant avec le secrétariat du GRIDEQ : grideq@uqar.ca. Nos activités sont par ailleurs annoncées dans le calendrier des événements de l’UQAR ainsi que sur notre page Facebook.

Le GRIDEQ a publié à ce jour plus de 80 ouvrages répartis dans cinq collections, actes de colloques et synthèses de recherches individuelles ou collectives sur les thèmes du développement régional et territorial.

Ces ouvrages sont dorénavant accessibles en texte intégral par Sémaphore, le dépôt institutionnel de la bibliothèque de l’UQAR. Les plus récents sont disponibles à la vente (les prix indiqués comprennent la TPS).

Voir : liste complète des ouvrages édités par le GRIDEQ

La voie du GRIDEQ : du développement régional au développement territorial (2018)

Textes choisis et présentés par Yann FOURNIS, 447 p.