Par l’étude des collections de livres anciens, la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire, création et patrimoine imprimé vise trois objectifs :

- réinterpréter l’histoire de la littérature de la Renaissance comme « abîme de science », ambition encyclopédique dont l’oeuvre de Rabelais est emblématique;

- réévaluer les débuts de la littérature québécoise au XIXe siècle comme pratique polygraphique, notamment chez Philippe Aubert de Gaspé père et fils et chez Joseph-Charles Taché;

- instaurer un dialogue entre érudition et fiction grâce à l’histoire littéraire envisagée comme ouvroir de littérature potentielle : l’ « érudifiction ».

Titulaire

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire, création et patrimoine imprimé (niveau 1), Claude La Charité est professeur au Département des lettres et humanités.

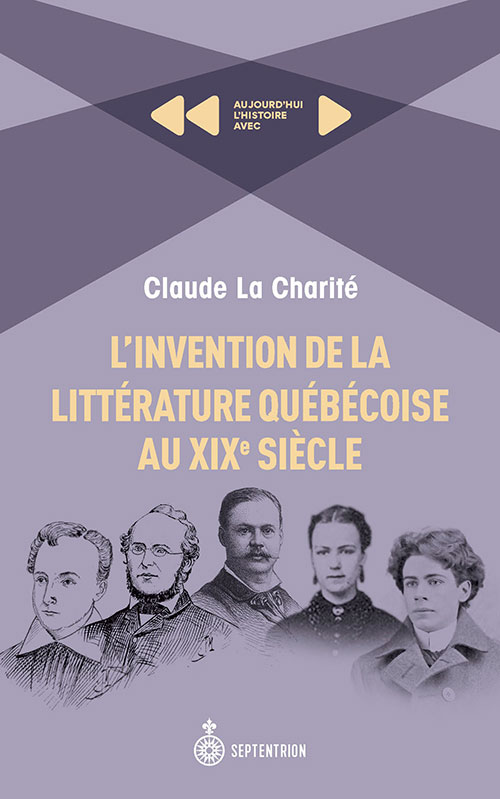

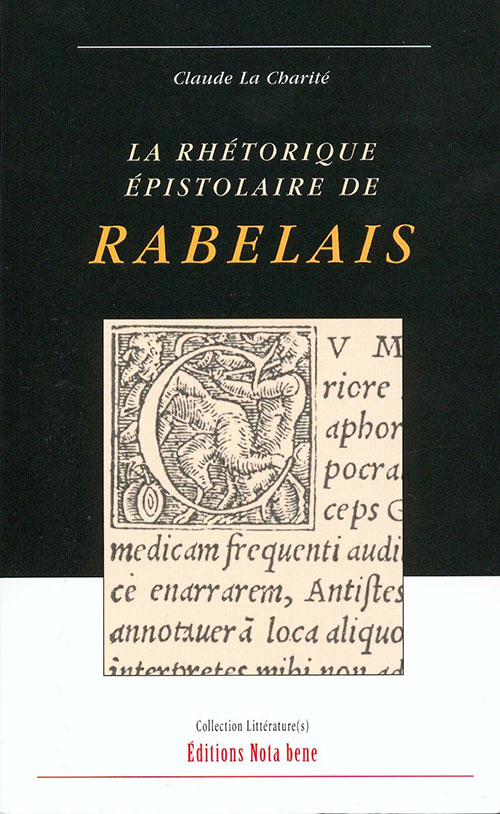

Spécialiste de l’humanisme de la Renaissance et du XIXe siècle littéraire québécois, il a entre autres publié La Rhétorique épistolaire de Rabelais( Nota bene, 2003), L’invention de la littérature québécoise au XIXe siècle (Septentrion, 2021) et La littérature de la Renaissance, un « abîme de science » (Septentrion, 2025).

Aux Éditions de L’instant même, il a fait paraître un recueil de nouvelles, La pharmacie à livres et autres remèdes contre l’oubli (2015), et trois romans, Le meilleur dernier roman (2018), Autopsie de Charles Amand (2021) et L’œil de l’ermite (2023).

Membre du comité de direction de la revue L’Année rabelaisienne et du collectif de rédaction d’XYZ. La revue de la nouvelle, il est le correspondant au Canada de la Société d’Histoire Littéraire de la France. En 2017, il a été élu à la Société royale du Canada au sein de l’Académie des arts, des lettres et des sciences humaines.

Pour plus de plus amples renseignements, voir le curriculum vitæ du titulaire (mise à jour : 6 novembre 2025).

Recherche

Le programme (2023-2030) de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire, création et patrimoine imprimé (niveau 1) s’articule autour de trois axes.

Axe 1.

La littérature de la Renaissance, « un abîme de science »

L’expression « abîme de science » est tirée de la lettre programmatique que Gargantua adresse à son fils au chap. VIII de Pantagruel (1532). Elle apparaît comme une variante de l’expression « vrai puys et abysme de Encyclopedie » dont Rabelais, au chap. XX de la même oeuvre, fournit la première attestation de l’histoire de la langue française. Cet axe entend éclairer l’encyclopédisme rabelaisien à partir de ses pratiques de lecteur et de philologue, mais également à la lumière de la réception dont son œuvre a fait l’objet de la part de ses commentateurs et éditeurs.

Axe 2.

L’invention de la littérature québécoise au XIXe siècle

L’axe 2 reprend le titre du livre publié par Claude La Charité en 2021 au Septentrion. Le terme « invention » est à entendre dans un double sens, à la fois comme création ex nihilo, puisque le projet de littérature nationale du XIXe siècle québécois entend rompre avec ce qui a précédé, et dans le sens rhétorique d’inventio, puisque cette nouvelle littérature prolonge celle de l’Ancien Régime, en partageant avec elle un patrimoine lettré commun. Les travaux proposés tirent parti de l’Inventaire des imprimés anciens au Québec (IMAQ), afin de prendre appui sur les bibliothèques perdues, dispersées et parfois reconstituées d’écrivains, qu’il s’agit d’étudier comme des ateliers où s’engrangent les matériaux qui serviront à l’écriture.

Axe 3.

L’ « érudifiction » ou l’histoire littéraire comme ouvroir de littérature potentielle

Ce troisième axe vise à instaurer un dialogue entre histoire littéraire et création, en faisant de la création une autre manière de faire de l’histoire littéraire et, à l’inverse, de l’histoire littéraire, un ouvroir de littérature potentielle. C’est ce que Claude La Charité s’est attaché à faire au cours des dernières années, dans son recueil de nouvelles La pharmacie à livres (2015) et dans ses deux romans, Le meilleur dernier roman (2018) et Autopsie de Charles Amand (2021) Il a adopté la même démarche dans L’œil de l’ermite (2023), qui constitue le premier volet d’un diptyque qu’il forme avecune étude en préparation sur Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé. D’autres créations sont prévues dans le même esprit, autour de Rabelais notamment.

Laboratoire rattaché à la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé de l’Université du Québec à Rimouski, le CJCT se consacre à l’étude du patrimoine lettré, à celle de l’histoire du livre et à celle des bibliothèques. Il est aussi le pôle rimouskois du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité XVIe-XVIIIe siècles (CIREM 16-18).

Publications

- La littérature de la Renaissance, un « abîme de science », Québec, Septentrion, coll. « Aujourd’hui l’histoire », 2025, 178 p.

- L’œil de l’ermite, fiction en pièces détachées, Longueuil, L’instant même, 2023, 248 p.

- L’invention de la littérature québécoise au xixe siècle, essai, Québec, Septentrion, coll. « Aujourd’hui l’histoire », 2021, 162 p.

- Autopsie de Charles Amand, roman, Longueuil, L’instant même, 2021, 164 p.

- Le meilleur dernier roman, roman, Longueuil, L’instant même, 2018, 179 p.

- La pharmacie à livres et autres remèdes contre l’oubli, nouvelles, Québec, L’instant même, 2015, 124 p.

- Avec Violaine Giacomotto-Charra et Myriam Marrache-Gouraud, Rabelais, aux confins des mondes possibles, Quart livre, essai, Paris, Presses universitaires de France, coll. « CNED-PUF », 2011, 194 p.

- La rhétorique épistolaire de Rabelais, essai, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Littérature(s) », no 21, 2003, 305 p.

- Isabelle Garnier, Claude La Charité, Anne-Pascale Pouey-Mounou, Romain Menini, Anne Réach-Ngô, Trung Tran et Nora Viet (dir.), Narrations fabuleuses. Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon, Paris, Classiques Garnier, 2022, 1156 p.

- Diane Desrosiers, Claude La Charité, Christian Veilleux et Tristan Vigliano (dir.), Rabelais et l’hybridité des récits rabelaisiens, Genève, Droz, coll. « Études rabelaisiennes », t. LVI, 2017, 728 p.

- Julien Goyette et Claude La Charité (dir.), avec la collaboration de Catherine Broué, Joseph-Charles Taché polygraphe, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2013, 366 p.

- Rainier Grutman et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé père et fils en revue, Québec et Montréal, Presses de l’Université du Québec et Voix et Images, coll. « De vives voix », 2013, 166 p.

- Claude La Charité et Roxanne Roy (dir.), Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. « L’école du genre », no 7, 2012, 419 p.

- Marc André Bernier et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé mémorialiste, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2009, 240 p.

- Claude La Charité (dir.), Gabrielle Roy traduite, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Séminaires », no 18, 2006, 229 p.

- Rabelais lecteur de Galien, L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 19-142. (co-dirigé avec Romain Menini et Olivier Pédeflous).

- Rabelais québécois, L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 143-203. (avec des contributions de Marilie Gagnon, Olivier Séguin-Brault et Julien Vallières).

- Bibliophilie et autres pathologies, no 157, XYZ. La revue de la nouvelle, février 2024, p. 5-66.

- L’archipel des solitudes, en collaboration avec Joanie Lemieux et Camille Deslauriers, XYZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no149, printemps 2022, p. 5-59.

- Littérature et médecine XVIe-XXe siècles. Des mots et des maux, en collaboration avec Jacqueline Vons, Revue d’histoire littéraire de la France (Paris), no 4, 2020, p. 773-905.

- Fortune de Rabelais, de Claude Nourry à Ernest Renan, en collaboration avec Romain Menini, Anne-Pascale Pouey-Mounou et Bernd Renner, L’Année rabelaisienne (Paris), no 4, 2020, p. 51-264.

- ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΞΥΝ ΘΕΩ Rabelais éditeur des Anciens et des Modernes, L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 15-212.

- Claude La Charité et Roxanne Roy (dir.), Henri III à l’école de la rhétorique, Rhetorica (Los Angeles), vol. XXXIII, no 3, 2015, p. 223-316.

- Marc André Bernier, Johanne Biron et Claude La Charité (dir.), Le patrimoine lettré et les imprimés anciens au Québec et au Canada. Travaux pour une histoire du livre, des collections et de la lecture, Mémoires du livre (Sherbrooke), vol. 5, no 1, automne 2013.

- Mathilde Barraband, Hervé Guay, Claude La Charité et Roxanne Roy (dir.), Bilan de l’apport de la recherche québécoise aux études littéraires, Tangence (Rimouski), no 100, 2012, 185 p.

- Claude La Charité et Lou-Ann Marquis (dir.), Mémorialistes québécois du XIXe siècle, Voix et Images (Montréal), vol. XXXV, no 3 (105), printemps-été 2010, 177 p.

- Claude La Charité (dir.), Henri III, la rhétorique et l’Académie du Palais, Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. 31, no 4, automne 2008, 137 p.

- Claude La Charité (dir.), Prégnance et polyvalence du modèle rhétorique sous l’Ancien Régime, Dalhousie French Studies (Halifax), no 85, hiver 2008, 203 p.

- Claude La Charité (dir.), Masques et figures du sujet féminin aux XVIe et XVIIe siècles, Tangence (Rimouski), no 77, hiver 2005, 167 p.

- Rabelais, Pantagruel, édition de Nicolas Le Cadet et translation de Myriam Marrache-Gouraud, et Pantagruéline Prognostication, édition et translation de Claude La Charité, Paris, Bouquins, coll. « Les Singuliers », 2025, 358 p.

- Louis-Édouard Bois, Toussaint Cartier ou l’ermite l’île Saint-Barnabé, édité, annoté et présenté par Claude La Charité, Presses de l’Université Laval, coll. « L’archive littéraire au Québec », 2025, 269 p.

- Édition et translation de la Pantagrueline Prognostication ; édition et, le cas échéant, traduction des « Œuvres diverses » (correspondance, poèmes, textes liminaires, almanachs et Sciomachie), dans Tout Rabelais, sous la direction de Romain Menini, Paris, Éditions Bouquins, 2022, p. 227-255, 1493-1640, 1703-1710 et 1929-1964.

- Les Pitoyables et Funestes Regrets de Marguerite d’Auge, présentation, édition et glossaire de Claude La Charité, dans Jean-Philippe Beaulieu (dir.), Remontrances prophéties et confessions de femmes (1575-1650), Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », no 8, 2014, p. 133-154.

- Philippe Aubert de Gaspé, Récits amérindiens. Femme de la tribu des Renards. Le Loup-Jaune, ancien chef maléchite. Le Village indien de la Jeune-Lorette, édition établie, présentée et annotée par Julien Goyette et Claude La Charité, Gatineau, Public’ de l’APFUCC, 2013, 133 p. (notes, bibliographie sommaire, p. 106-133)

- Marc André Bernier, Claude La Charité et Isabelle Lachance, « Édition du manuscrit partiel des Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé », dans Marc André Bernier et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé mémorialiste, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2009, p. 165-234.

- Marc André Bernier, Claude La Charité et Isabelle Lachance, « Transcription d’un extrait du chapitre du manuscrit partiel des Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé », dans la chronique « Archives du vent » de Jacinthe Martel, Tangence (Rimouski), no 87, été 2008, p. 102-105

- Philippe Aubert de Gaspé, Mémoires, édition établie, présentée et annotée par Marc André Bernier et Claude La Charité, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2007, 591 p. (notes, bibliographie sommaire, généalogie partielle, chronologie, index des personnages cités, p. 498-591) (réédition en 2012)

- Claude La Charité (sous la coord. de), ConjointÉtudes. Actes du 2e colloque biennal (Université du Québec à Rimouski, 15-16 avril 2005) des programmes conjoints de la maîtrise et du doctorat en lettres UQAC/UQAR/UQTR, édités par Évelyne Deprêtre, Marc-André Marchand et Phillip Schube-Coquereau, Rimouski, Tangence éditeur, coll. « Émergence », 2009, 178 p.

- Claude La Charité (sous la coord. de), Lettres et théories : pratiques littéraires et histoire des idées. Actes du 3e colloque biennal (Université du Québec à Trois-Rivières, 13-14 avril 2007) des programmes conjoints de la maîtrise et du doctorat en lettres UQAC/UQAR/UQTR, édités par Évelyne Deprêtre, Marc-André Marchand, Stéphanie Massé et Phillip Schube-Coquereau, Rimouski, Tangence éditeur, coll. « Émergence », 2009, 184 p.

Mireille Huchon, Le français au temps de Jacques Cartier, présentation de Claude La Charité, Rimouski, Tangence éditeur, coll. « Confluences », 2006, 93 p. (Claude La Charité, « Présentation. Jacques Cartier, le chant des sirènes et les paroles dégelées », p. 9-24; bibliographie des travaux de Mireille Huchon, p. 85-93) (2e édition augmentée, 2009, 186 p.)

- « Le programme d’études du chap. VIII de Pantagruel : manifeste de l’humanisme ou parodie ? », dans Marie-Ange Fougère (dir.), Réussir les agrégations de lettres 2026, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2025, p. 29-43.

- « Rabelais entre Érasme et Budé. Du mépris du monde à celui des choses fortuites », dans Christophe Gutbub, Suzanne Duval, et Anne-Pascale Pouey-Mounou (dir.), Les Styles de la différence. Mélanges en l’honneur de Jean Lecointe, Paris, Classiques Garnier, 2025, p. 119-132.

- « Rabelais, nouveau Protée et homme de main des frères Du Bellay », dans Denis Crouzet, Rosanna Gorris et Loris Petris(dir.), Les frères Du Bellay et l’Europe : politique et culture à la Renaissance, Genève, Droz, 2025, p. 339-391.

- « L’Aldine de Sheffield : présentation », L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 19-29. (co-signé avec Romain Menini et Olivier Pédeflous qui contribuent également au dossier Rabelais lecteur de Galien)

- « Rabelais à Montréal, Chicoutimou [sic] et Saint-Nérée-de-Bellechasse (1911-2015) », présentation du dossier sur Rabelais au Québec, L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 145-146.

- « Poétique du recueil des Premières œuvres (1581) de Marie de Romieu », dans Renée-Claude Breitenstein et DianeDesrosiers (dir.), Harmoniques littéraires. Études en l’honneur de Jean-Philippe Beaulieu, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2024, p. 109-121.

- « Présentation », Bibliophilie et autres pathologies, XYZ. La revue de la nouvelle, no 157, février 2024, p. 5.

- « Taché, Joseph-Charles (1820-1894) », dans Josée Vincent et Marie-Pier Luneau (dir.), Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2022, p. 649-650.

- « De la littérature comme passage. Utilité de l’inactuel », dans Pascal Bastien (dir.), Notre première modernité. Éloge des humanités en onze parcours, Montréal, Leméac, 2022, p. 123-137.

- « Contes, légendes et récits du Bas-du-Fleuve (2003 et 2008) : ‘une région qui a inventé la littérature québécoise’ », dans Sophie Dubois et Louis Patrick Leroux (dir.), Estie toastée des deux bords. Les formes populaires de l’oralité chez Victor-Lévy Beaulieu, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », 2022, p. 59-81.

- « Préface », Narrations fabuleuses. Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 7-16 (co-signé avec Isabelle Garnier, Claude La Charité, Anne-Pascale Pouey-Mounou, Romain Menini, Anne Réach-Ngô, Trung Tran et Nora Viet).

- « Bibliographie de Mireille Huchon », Narrations fabuleuses. Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 1099-1110.

- « Rabelais et la censure ‘latiale’. Éléments pour une typologie des orthographica rabelaisiens », dans Narrations fabuleuses. Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 75-93.

- « Rabelais and Medicine », dans Bernd Renner (dir.), Companion to François Rabelais, Leyde, Brill, 2021, p. 49-74.

- « Les Concions et Harangues de Tite Live (1567) de Jean de Amelin dans la bibliothèque de Henri de Valois », dans Christiane Deloince-Louette et Christine Noille (dir.), Mélanges offerts au professeur Francis Goyet, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 29-41.

- « Le Rituel du diocèse de Québec (1703) de Mgr de Saint-Vallier : un manuel janséniste du curé, expurgé par les jésuites », « L’année 1837 : Les révélations du crime et L’influence d’un livre, deux fictions hybrides entre roman et journalisme », « Les Anciens Canadiens (1863) de Philippe Aubert de Gaspé père : la mémoire de la Nouvelle-France et du régime seigneurial » et « Les Mémoires (1866) de Philippe Aubert de Gaspé père », dans Pierre Hébert, Bernard Andrès et Alex Gagnon (dir.), Atlas de la littérature québécoise, Montréal, Fides, 2020, p. 23-24, 32-34, 88-90 et 90.

- « Eudore Évanturel, la Mansarde du Palais et la poétique de la désinvolture », dans Vincent Lambert, Yves Laroche et Claude Paradis (dir.), La tombe ignorée. Lectures d’Eudore Évanturel, Montréal, Nota bene, 2019, p. 39-59.

- Avec Marc André Bernier, « In memoria sæpe, in corde semper. Relire les Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé à la lumière d’un inventaire de 1836 de sa bibliothèque », dans Sophie Marcotte (dir.), Regards sur les archives d’écrivains francophones au Canada, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Archives des lettres canadiennes », 2019, p. 141-161.

- « Philippe Aubert de Gaspé. Seigneur et homme de lettres, essai de Jacques Castonguay », dans Aurélien Boivin (dir.), Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (1991-1995), Montréal, Fides, tome IX, 2018, p. 647-648.

- « Bibliothèque du Grand Séminaire de Rimouski », dans Claude Corbo (dir.), Bibliothèques québécoises remarquables, Montréal, Del Busso éditeur, 2017, p. 275-285.

- « Blaise de Monluc, les “Commenteres de cest autre Cesar” et l’invention du genre mémorialiste », dans Cécile Huchard et Jean-Claude Ternaux (dir.), Calliope et Mnémosyne. Mélanges offerts à Gilbert Schrenck, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 355-364.

- « Rabelais traducteur d’Hippocrate. La restitution ‘ex Græco codice’ de passages du Pronostic et du Régime dans les maladies aiguës omis par Guillaume Cop », dans Isabelle Garnier, Vân Dung Le Flanchec, Véronique Montagne, Anne Réach-Ngô, Marie-Claire Thomine, Trung Tran et Nora Viet (dir.), Paroles dégelées. Propos de l’Atelier XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 311-354.

- « Amaury Bouchard » et « François Rabelais », dans Bruno Méniel (dir.), Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 180-185 et p. 1063-1069.

- « “Accorder ses babines avec ses origines” Pour un enseignement de l’histoire de la langue au Québec », dans Yanick Barrette (dir.), Le Québec à l’heure des choix : regard sur les grands enjeux, Montréal, Éditions Dialogue Nord-Sud, 2014, p. 415-425.

- Avec Marie Lise Laquerre, « Tangence », dans Bruno Curatolo (dir.), Dictionnaire des revues littéraires au XXe siècle. Domaine français, Paris, Honoré Champion, 2014, t. II, p. 1185-1191.

- Avec Julien Goyette, « Introduction. Joseph-Charles Taché polygraphe, sa bibliographie et sa bibliothèque », dans Julien Goyette et Claude La Charité (dir.), avec la collaboration de Catherine Broué, Joseph-Charles Taché polygraphe, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2013, p. 1-18.

- « Joseph-Charles Taché et l’Institut littéraire de Rimouski », dans Julien Goyette et Claude La Charité (dir.), avec la collaboration de Catherine Broué, Joseph-Charles Taché polygraphe, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2013, p. 39-62.

- Avec Julien Goyette, « Présentation. Philippe Aubert de Gaspé, “le dernier aristocrate indigène” et les Aborigènes du Nouveau Monde », dans Philippe Aubert de Gaspé, Récits amérindiens. Femme de la tribu des Renards. Le Loup-Jaune, ancien chef maléchite. Le Village indien de la Jeune-Lorette, édition établie, présentée et annotée par Julien Goyette et Claude La Charité, Gatineau, Public’ de l’APFUCC, 2013, p. 7-38.

- « AUBERT DE GASPÉ Philippe (père et fils) » et « CRÉMAZIE Octave », dans Corinne Blanchaud (dir.), Dictionnaire littéraire de cent écrivains francophones classiques XIXe-XXIe siècles Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 40-44 et p. 132-135.

- Avec Rainier Grutman, « Présentation », dans Rainier Grutman et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé père et fils en revue, Québec et Montréal, Presses de l’Université du Québec et Voix et Images, coll. « De vives voix », 2013, p. 1-11.

- Avec Rainier Grutman, « Bibliographie sélective », dans Rainier Grutman et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé père et fils en revue, Québec et Montréal, Presses de l’Université du Québec et Voix et Images, coll. « De vives voix », 2013, p. 12-17.

- « Ubaldo Montelatici et la réfutation du Dialogo della bella creanza delle donne comme théologie platonicienne de l’immortalité du désir », dans François Roudaut (dir.), Religion et littérature à la Renaissance. Mélanges en l’honneur de Franco Giacone, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 393-410.

- « L’édition lyonnaise de 1586 des Hieroglyphica de Valeriano dans la bibliothèque du Collège Sainte-Marie », dans Janick Auberger (dir.), Quand les Jésuites veulent comprendre l’Autre. Le témoignage de quelques livres anciens de la collection de l’UQÀM, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 123-142.

- « Cours. Partie littéraire. Le Quart livre, mythologies pantagruéliques aux confins du récit de voyage et de la satire », dans Violaine Giacomotto-Charra, Claude La Charité et Myriam Marrache-Gouraud, Rabelais, aux confins des mondes possibles, Quart livre, Paris, Presses universitaires de France, coll. « CNED-PUF », 2011, p. 21-89.

- « Dissertation. La composition en archipel du Quart livre de Rabelais », dans Violaine Giacomotto-Charra, Claude La Charité et Myriam Marrache-Gouraud, Rabelais, aux confins des mondes possibles, Quart livre, Paris, Presses universitaires de France, coll. « CNED-PUF », 2011, p. 125-134.

- « Médecine et divination dans l’archipel des Macraeons (Quart livre, chapitres XXV-XXVIII) », dans Jean-Michel Gouvard (dir.), La littérature française à l’agrégation de Lettres Modernes. Béroul, Rabelais, La Fontaine, Saint-Simon, Maupassant, Lagarce, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Parcours universitaire Lettres », 2011, p. 61-74.

- « How should sixteenth-century feminine poetry be taught ? The exemplary case of Marie de Romieu », dans Colette H. Winn (dir.), Teaching French Women Writers of the Renaissance and Reformation, New York, The Modern Language Association of America, 2011, p. 230-241.

- « Les Serées de Guillaume Bouchet ou les saturnales polyphoniques », dans Marie Claire Thomine (dir.), Contes et discours bigarrés, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Cahiers V. L. Saulnier », no 28, 2011, p. 117-129. (reprise d’un article publié en 2004 dans la revue numérique Comètes qui n’est plus en ligne)

- « Oratorat Anri III, edin nov galski Herakal », dans Laurent Pernot et Lilia Metodieva (dir.), НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА, Sofia (Bulgarie), Presses universitaires de Sofia St. Kliment Orhidsk, 2010, p. 251-267. (traduction bulgare d’un article publié en 2009)

- « 1535 : le deuxième voyage de Jacques Cartier : un récit à la hauteur des ambitions françaises », dans Charles-Philippe Courtois (dir.), supplément « Anniversaires historiques » à L’état du Québec 2010, Montréal, Éditions du Boréal, 2010, p. 3-7, publication en ligne :

- « L’œuvre classique de Gabrielle Roy, de la périphérie à l’universalité », dans François Lentz (dir.), Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et propositions pédagogiques, Saint-Boniface (Manitoba), Presses universitaires de Saint-Boniface, 2009, p. 10.

- « Henri III, nouvel Hercule gaulois », dans Laurent Pernot (dir.), New Chapters in the History of Rhetoric, Leyde, E. J. Brill, 2009, p. 269-286.

- Avec Marc André Bernier, « Introduction. Les Mémoires (1866) de Philippe Aubert de Gaspé ou la “nationalisation” de la cause seigneuriale », dans Marc André Bernier et Claude La Charité (dir.), Philippe Aubert de Gaspé mémorialiste, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2009, p. 1-15.

- « La Mitistoire barragouyne (ca 1550) comme satire historiographique : de la dénonciation de l’historiographie stipendiée à l’invention d’une historiographie humaniste », dans Bernd Renner (dir.), La satire dans tous ses états. Le « meslange satyricque » à la Renaissance française, Genève, Éditions Droz, coll. « Cahiers d’Humanisme et Renaissance », 2009, p. 139-157.

- Avec Marc André Bernier, « Présentation. Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), seigneur de deux mondes », dans Philippe Aubert de Gaspé, Mémoires, édition établie, présentée et annotée par Marc André Bernier et Claude La Charité, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2007, p. 7-25.

- « Présentation », dans Claude La Charité (dir.), Gabrielle Roy traduite, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Séminaires », 2006, p. 7-13.

- « The Road Past Altamont et Where Nests the Water Hen : la préposition suggestive, le toponyme controuvé et l’intraduisibilité des titres », dans Claude La Charité (dir.), Gabrielle Roy traduite, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Séminaires », 2006, p. 93-126.

- « Le problème du genre dans les Comptes amoureux de Jeanne Flore : l’ambivalence du terme “compte” », dans Diane Desrosiers et Éliane Viennot (dir.), Actualité de Jeanne Flore, Paris, Éditions Honoré Champion, 2004, p. 209-225. (reproduction d’un article publié en 2001 dans des actes de colloque)

- Notices « Grotesque Realism », « Letters », « Rhetoric », dans Elizabeth Chesney Zegura (dir.), The Rabelais Encyclopedia, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 2004, p. 104-105, p. 144-145 et p. 212-213.

- Notice « Marie de Romieu », Dictionnaire des femmes de l’Ancien Régime de la SIÉFAR, publication mise en ligne le 25 mars 2004

- Notices « Louis Riel » et « Gabrielle Roy », CD-Rom Le Manitoba français : une francophonie au cœur de l’Amérique, Saint-Boniface (Manitoba), Société franco-manitobaine, 2002.

- Notices « Jacques de Romieu » et « Marie de Romieu », dans Michel Simonin (dir.), Dictionnaire des Lettres françaises : le XVIe siècle, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », 2001, p. 1024-1026.

- « Les démêlés de Charles Guay, premier historien de Rimouski, avec Mgr Langevin : ‘vous demander un sou, c’est vous arracher le cœur’ », dans Marie-Ange Croft et Jean-René Thuot (dir.), Études d’histoire religieuse (Montréal), vol. 90, no 2 Mgr Jean Langevin (1821-1892), 2024, p. 81-97.

- « Rabelais dissecteur d’après ses annotations aux Procédures anatomiques de Galien », L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 31-57.

- « Galien restauré : Rabelais philologue entre fractures et fistules », L’Année rabelaisienne (Paris), no 8, 2024, p. 87-134. (co-signé avec Romain Menini et Olivier Pédeflous)

- Entre Anticosti et Côte-Nord, Gamache, sorcier bienveillant en littérature (1837-2021) », Littoral (Québec), no 18, 2024, p. 51-63.

- « Rabelais dans Marie et les deux François (2010) de Christian Lemieux-Fournier », L’Année rabelaisienne (Paris), no 7, 2023, p. 311-319.

- « L’autre VIe livre : Le Retour de Pantagruel (1997) de René Favret », L’Année rabelaisienne (Paris), no 7, 2023, p. 247-265.

- « L’odyssée du Rimouski, la barque à trois quilles de Joseph-Charles Taché », L’Estuaire (Rimouski), no 81, 2022-2023, p. 67-91.

- « Rabelais et l’ionien, langue originelle d’Hippocrate », dans Romain Menini (dir.), Hellénistes français, Seizième Siècle (Paris), no 21, automne 2022, p. 83-93.

- « Les lettres d’Italie de Rabelais éditées par messieurs de Sainte-Marthe ou l’invention d’un recueil épistolaire », dans Suzanne Duval et Cécile Lignereux (dir.), Lire les savoirs dans les recueils épistolaires d’Ancien Régime (XVIe-XVIIe siècles), revue Arts et Savoirs (Marne-la-Vallée), no 17, mis en ligne le 15 juin 2022 : https://doi.org/10.4000/aes.4394.

- « Rabelais et l’énigme philologique de la graine d’alkermès », L’Année rabelaisienne (Paris), no6, 2022, p. 111-137.

- « Qui est “Megan the Astronomer” ? À propos d’une référence cryptique de l’almanach rabelaisien de 1536 », L’Année rabelaisienne (Paris), no6, 2022, p. 431-433.

- « Présentation », Îles. L’archipel des solitudes, XYZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no 149, printemps 2022, p. 5, avec Joanie Lemieux et Camille Deslauriers.

- « Personne n’est île, sauf Toussaint Cartier », YZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no 149, printemps 2022, p. 61-64. (présentation et nouvelle traduction de Frances Brooke, The History of Emily Montague, 1769, lettre 32)

- « Entretien avec Gabriel Marcoux-Chabot », L’Année rabelaisienne (Paris), no5, 2021, p. 363-388.

- « Les devises latine et grecque de Rabelais selon Jean Bernier », L’Année rabelaisienne (Paris), no 5, 2021,p. 459-462.

- « Rabelais, de vin devenu divin, depuis le Chinonais jusqu’à l’Afrique du Sud », L’Année rabelaisienne (Paris), no 5, 2021, p. 463-465. (sous le pseudonyme de L’architriclin de Pantagruel)

- « Montaigne lecteur de l’édition rabelaisienne de Politien », Bulletin de la Société internationale des Amis de Montaigne (Paris), no71, 2020, p. 185-189.

- « Rabelais et la ‘terreur Panice’ selon Politien », L’Année rabelaisienne (Paris), no 4, 2020, p. 399-400.

- « La bataille des plaines d’Abraham dans Les Anciens Canadiens d’Aubert de Gaspé », Nouvelle-France. Histoire et patrimoine (Paris), no 1, 2019, p. 105-110.

- « Rabelais lecteur de Bembo, d’après l’exemplaire des Opuscula (Lyon, S. Gryphe, 1532) de la Bibliothèque universitaire de médecine de Montpellier », Études rabelaisiennes (Genève), tome LVII, 2019, p. 73-97.

- « Les Angeli Politiani Opera (Lyon, S. Gryphe, 1533) et ce que d’iceulx Rabelais a desrobé pour son Gargantua », L’Année rabelaisienne (Paris), no 3, 2019, p. 57-69.

- « Rabelais hippiatre et la guérison du suros », L’Année rabelaisienne (Paris), no 3, 2019, p. 477-479.

- « Rabelais ‘pornographe abject’. À propos de la réimpression montréalaise de l’édition d’Espezel », L’Année rabelaisienne (Paris), no 3, 2019, p. 493-495.

- « L’édition rabelaisienne du Testament de Cuspidius et du Contrat de vente, une énigme en facétie », Seizième Siècle (Paris), no 14, 2018, p. 241-255.

- « Typologie des lettres de Montaigne d’après l’Epistolica Institutio (1591) de Juste Lipse : formules, contenu et style », Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne (Paris), vol. 67, 2018, no 1, dossier Montaigne une langue toute une?, dir. Violaine Giacomotto-Charra et Déborah Knop, p. 211-227.

- « Les symptômes de la pleurésie dans la “Briefve Declaration” et le “gualant Cl. Galen” », L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 435-438.

- «Rabelais et l’humanisme militaire dans Gargantua », Op. cit., revue des littératures et des arts [En ligne], « Agrégation Lettres 2018 », no 17, automne 2017 , mis à jour le : 14/11/2017.

- « Le corps éloquent du roi Henri III et l’école pathétique du théâtre tragique de Robert Garnier », Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies (Paris), no 32, 2016, p. 49-64

- « “Venes jugulares, et arteres sphagitides” : Rabelais annotateur de Nature de l’homme d’Hippocrate dans la traduction d’Andrea Brenta », L’Année rabelaisienne (Paris), no 1, 2017, p. 203-227.

- « Rabelais élève de Jacques Cartier ou Doremet disciple de Bertrand d’Argentré ? », L’Année rabelaisienne (Paris), no 1, 2017, p. 377-382.

- « Bibliothèque familiale et pratiques bibliophiliques chez les Salaberry », dans Nicholas Dion (dir.), Les livres anciens des institutions d’enseignement québécoises, Études littéraires (Québec), vol. 46, no 2, 2015, p. 109-122.

- « “Mourir à soy-mesme pour porter le diademe” : les leçons du mémoire autographe (BnF, ms. fr. 16512) de Henri III, préparatoire à la harangue des États Généraux de 1576 », Rhetorica (Los Angeles), vol. XXXIII, no 3, 2015, p. 245-259.

- « L’intertexte du XVIe siècle de L’île de la Demoiselle d’Anne Hébert : Marguerite de Navarre, André Thevet et François de Belleforest », Cahiers Anne-Hébert (Sherbrooke), no 14, 2015, p. 138-149.

- « Le “Brief Discours que l’excellence de la femme surpasse celle de l’homme” (1581) de Marie de Romieu : le genre du discours en vers ou le paradoxe désamorcé », Littératures (Montréal), no 28 (L’écriture des femmes à la Renaissance II), 2014, p. 67-86.

- « L’édition bilingue des œuvres complètes d’Aristote par Isaac Casaubon dans la Bibliothèque du Grand Séminaire de Rimouski », Mémoires du livre (Sherbrooke), vol. 5, no 1 (Le patrimoine lettré et les imprimés anciens au Québec et au Canada. Travaux pour une histoire du livre, des collections et de la lecture), automne 2013.

- « L’érémitisme en Nouvelle-France et la vocation singulière de Toussaint Cartier au XVIIIe siècle », Études d’histoire religieuse (Ottawa), vol. 79, no 2, 2013, p. 5-19.

- Avec Mathilde Barraband, Hervé Guay, et Roxanne Roy, « Liminaire », Tangence (Rimouski), no 100 (Bilan de l’apport de la recherche québécoise aux études littéraires), 2012, p. 5-12.

- « Rabelais lecteur de Politien dans le Gargantua », Le Verger, mis en ligne le 2 janvier 2012

- « Jacques Cartier élève d’Ouy-dire dans le Quart livre de Rabelais », Méthode! (Bandol), no 20 (Agrégation de Lettres 2012), 2011, p. 79-88.

- « La construction du public lecteur dans le Recueil des dames de Brantôme et les dédicataires, Marguerite de Valois et François d’Alençon », Études françaises (Montréal), vol. 47, no 3 (Publics et publications dans les éloges collectifs de femmes à la fin du Moyen Âge et sous l’Ancien Régime), 2011, p. 109-126.

- « “Tous les livres du monde, excepté un” : L’Influence d’un livre (1837), roman de la lecture », Études françaises (Montréal), vol. 47, no 2, 2011, p. 141-163.

- « Un éditeur actif », Le Magazine Littéraire (Paris), no 511 (François Rabelais), septembre 2011, p. 66-67.

- « La correspondance de Rabelais. “Portez-vous bien et aimez-moi” », Le Magazine Littéraire (Paris), no 511 (François Rabelais), septembre 2011, p. 76-77.

- « Les questions laissées en suspens par le Brief recit (1545) de Jacques Cartier et les réponses de la nouvelle 67 de L’Heptaméron (1559) de Marguerite de Navarre », Œuvres et critiques (Tübingen), vol. XXXVI, no 1, 2011, p. 91-109.

- « La formation rhétorique de Henri III, par delà les trois institutions oratoires : le Discours de philosophie (1584) d’Amadis Jamyn ou le premier abrégé de l’Organon d’Aristote en langue vernaculaire », Seizième Siècle (Paris), 2011, no 7, p. 243-259.

- « Les deux éditions du Rituel du diocèse de Québec de Mgr de Saint Vallier, datées de 1703 : de l’édition janséniste à l’édition revue et corrigée par la Compagnie de Jésus », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal), no 3, 2011, p. 74-85.

- « La réception universitaire de Rabelais au Québec (1971-2010) », Revue d’histoire littéraire de la France (Paris), 2011, no 1, p. 13-28.

- « Hélisenne de Crenne et l’infinie variété de la lettre invective », Rhetorica (Los Angeles), vol. 28, no 4, automne 2010, p. 408-428.

- « Les Perroniana, les traductions de Cicéron par Jacques Davy Du Perron et la formation rhétorique de Henri III », Tangence (Rimouski), no 93 (La majesté de la parole sous le règne de Henri III), été 2010, p. 65-78.

- « Henri III, Le Miroir des religieux (1585) de Louis de Blois et “la troisième couronne à frere Henri de Valois” », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal), no 2, 2010, p. 44-55.

- Avec Lou-Ann Marquis, « Les mémorialistes québécois du XIXe siècle ou l’infinie variété du genre des Mémoires », Voix et Images (Montréal), vol. XXXV, no 3 (Les mémorialistes québécois du XIXe siècle), printemps-été 2010, p. 9-14.

- « Les Mémoires de famille (1869 et 1891) d’Éliza-Anne Baby », Voix et Images (Montréal), vol. XXXV, no 3 (Les mémorialistes québécois du XIXe siècle), printemps-été 2010, p. 63-82.

- « Le De guaiaci medicina (1519) d’Ulrich von Hutten ou comment penser le traitement de la syphilis par delà Hippocrate et Galien », Estudios franco-alemanes, Cordoue (Espagne), no 1, 2009, p. 65-82.

- « De l’Institut littéraire au Séminaire de Rimouski : archéologie d’une bibliothèque (1855-1892) », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal), no 1, 2009, p. 6-19.

- « Présentation. Henri III, la rhétorique et l’Académie du Palais », Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. 31, no 4 (Henri III, la rhétorique et l’Académie du Palais), automne 2008, p. 3-18.

- « Les trois institutions oratoires à l’usage de Henri III : un compendium des traditions latine, hellénistique et humaniste », Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. 31, no 4 (Henri III, la rhétorique et l’Académie du Palais), automne 2008, p. 43-66.

- « Présentation », Dalhousie French Studies (Halifax), no 85 (Prégnance et polyvalence du modèle rhétorique sous l’Ancien Régime), hiver 2008, p. 3-9.

- « Rabelais était-il ramiste ? La querelle Galland-Ramus, le solécisme rabelaisien et la dialectique ramiste », Dalhousie French Studies (Halifax), no 85 (Prégnance et polyvalence du modèle rhétorique sous l’Ancien Régime), hiver 2008, p. 75-93.

- « Rabelais et le De contemptu rerum fortuitarum (1520) de Budé », Revue d’histoire littéraire de la France (Paris), no 3, septembre 2008, p. 515-527.

- « Marguerite de Navarre et la lettre de confession », Tangence (Rimouski), no 84 (Postures et impostures de l’individualisme humaniste), été 2007, p. 11-30.

- « L’Âge de l’éloquence et l’angle mort de l’histoire littéraire de la Renaissance », Œuvres et Critiques (Tübingen), vol. XXXII, no 1 (La réception de l’œuvre de Marc Fumaroli), 2007, p. 57-71.

- Avec Marc André Bernier, André Gervais et Lucie Guillemette, « Liminaire », Tangence avec d’autres mots. Neuf articles emblématiques pour un double anniversaire, Tangence (Rimouski), numéro du 25e anniversaire, 2006, p. 5-6.

- « Liminaire », Tangence (Rimouski), no 77 (Masques et figures du sujet féminin aux XVIe et XVIIe siècles), hiver 2005, p. 5-9.

- « L’ethos pathétique de Marguerite d’Auge dans Les Pitoyables et funestes regrets (1600) », Tangence (Rimouski), no 77 (Masques et figures du sujet féminin aux XVIe et XVIIe siècles), hiver 2005, p. 73-106.

- « Débat avec Martin Robitaille sur La Rhétorique épistolaire de Rabelais », Études littéraires (Québec), volume 36, no 2, automne 2004, p. 127-134.

- « Les Sérées de Guillaume Bouchet ou les saturnales polyphoniques », Comètes (revue des littératures d’Ancien Régime en ligne), (Le dialogue et le genre). (La revue n’étant plus en ligne, l’article a été republié dans l’ouvrage collectif Contes et discours bigarrés)

- « La Sciomachie (1549) de Rabelais : la “juste quantité d’une epistre” ou l’alibi épistolaire de la propagande épidictique », Tangence (Rimouski), no 72, été 2003, p. 111-126.

- « Rhetorical Augustinianism in Marguerite de Navarre’s Heptaméron », Allegorica (Saint-Louis, Missouri), vol. XXIII (Augustine in the Renaissance), 2002, p. 55-88.

- « Marie de Romieu et l’écriture androgyne : les marques de généricité du sujet lyrique dans Les Premieres œuvres poetiques (1581) », Sextant (Bruxelles), nos 17/18 (La poésie féminine francophone), 2002, p. 213-234.

- « Les Epistres morales et familieres (1545) de Jean Bouchet : de la hiérarchie médiévale au dialogue humaniste », Études françaises (Montréal), vol. XXVIII, no 3 (La disposition du recueil à la Renaissance), décembre 2002, p. 25-42.

- « L’aporie de l’épître dédicatoire à la Renaissance : le cas de Marie de Romieu », Revue canadienne d’études rhétoriques / Canadian Journal of Rhetorical Studies (Ottawa), vol. XIII, septembre 2002, p. 15-28.

- « Du Dialogo de la bella creanza de le donne (1539) d’Alessandro Piccolomini à l’Instruction pour les jeunes dames (1572) de Marie de Romieu ou quand le paradoxe fait l’opinion », Réforme Humanisme Renaissance (Lyon), no 53, décembre 2001, p. 103-112.

- « “Ce male vers enfant de ta verve femelle”: les destinataires féminins de la lyrique amoureuse de Marie de Romieu », Nouvelle Revue du XVIe siècle (Genève), no 18/2, 2000, p. 81-94.

- « Le problème de l’attribution de l’Instruction pour les jeunes dames (1572) et l’énigmatique cryptonyme M. D. R. », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance (Genève), vol. LXII, no 1, 2000, p. 119-128 et note, vol. LXII, no 3, 2000, p. 652.

- « Le Dialogo de la bella creanza de le donne (1539) d’Alessandro Piccolomini et ses adaptateurs français », Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. XXIII, no 1, hiver 1999, p. 43-57.

- « L’émergence de la lettre familière érasmienne : le cas de Jean Bouchet et d’Hélisenne de Crenne », Littératures (Montréal), no 18 (L’écriture des femmes à la Renaissance), 1998, p. 65-87.

- « Louis Fréchette, “Voltaire canadien” intermittent », dans Bernard Andrès, Nicholas Dion et Pierre Hébert (dir.), Voltaire et les Lumières au Québec, Revue Voltaire (Paris), no 24, 2025, p. 31-49.

- « La correspondance entre Guillaume Briçonnet et Marguerite d’Angoulême à la lumière de l’Exomologesis (1524) d’Érasme », dans Agnès Cousson, Christine Noille, Emannuelle Tabet et Alexandre Tarrête (dir.), Écrire sa confession en France de la Renaissance à nos jours, Fabula, mis en ligne le 4 novembre 2025 : https://www.fabula.org/colloques/document14955.php

- « Testamentum imperfectum, contractus ludicer. Rabelais et les vénérables reliques de l’Antiquité », dans Nicolas Le Cadet(dir.), « Reverence de l’antiquaille » et créativité. Les diverses formes de la transmission du patrimoine textuel antique à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2025, p. 217-237.

- « Généalogie de la Bibliothèque (1585) de Du Verdier : de Diogène Laërce à la Vita (1586) de Valeriano en passant par la Bibliotheca (1545) de Gesner », dans Stéphan Geonget, Silvère Menegaldo et Toshinori Uetani (dir.), Antiquités, Recherches et Bibliothèques. La naissance de l’histoire littéraire en France dans la seconde moitié du xvie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Le savoir de Mantice », 2025, p. 53-70.

- « Michèle Lalonde, lectrice de Joachim Du Bellay, dans la Deffence et Illustration de la Langue Québecquoyse », dans Adeline Lionetto et François Rouget (dir.), Joachim Du Bellay, poète bifrons, Genève, Droz, 2023, p. 441-458.

- « L’art de l’adresse à autrui dans les traités épistolaires humanistes : du bon usage de l’épithète d’Érasme à Juste Lipse », dans Cécile Lignereux (dir.), Les rituels épistolaires XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Classiques Garnier, 2023, p. 111-126.

- « L’abbé de Marsy, éditeur mondain de Rabelais », L’Année rabelaisienne (Paris), no 7, 2023, p. 69-90.

- « Analyse morale et invention d’une poétique du sublime comique dans le Parallèle burlesque (1711) de Dufresny », dans Charlène Deharbe et Nicholas Dion (dir.), Fiction et morale au siècle des Lumières, Paris, Hermann, coll. « République des Lettres », 2023, p. 75-90. (avec Marc André Bernier)

- « Rabelais, chef suprême des études de la Diva Sophia », dans Bruno Pinchard et Yoann Dumel-Vaillot (dir.), Rabelais et la philosophie. Poeta sitiens. Le poète assoiffé, Paris, Éditions Kimé, 2022, p. 19-35.

- « Rabelais scénariste des mondes imaginaires de Pline l’Ancien. Pantagruel, Gargantua, le Tiers livre et l’exemplaire BSB de l’Histoire naturelle (Bâle, Froben, 1525) », dans Alisa van de Haar et Annelies Schulte Nordholt (dir.), Figurations animalières à travers les textes et l’image en Europe. Du Moyen Âge à nos jours, Leyde, Brill, 2021, p. 179-192.

- « Le pantagruélisme est-il un humanisme? », dans Christian Leduc et Daniel Dumouchel (dir.), Les ismes et catégories historiographiques. Formation et usage à l’époque moderne, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Mercure du Nord », 2021, p. 19-36.

- « ’Revisit et propria manu emendavit ipse Budæus’. L’exemplaire du De contemptu rerum fortuitarum de la Bibliothèque Sainte-Geneviève », dans Christine Bénévent, Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi (dir.), Les Noces de Philologie et de Guillaume Budé. L’œuvre de Guillaume Budé au prisme du savoir humaniste cinq siècles et demi après sa naissance, Paris, Éditions de l’École des Chartes, 2021, p. 77-91.

- « Louis-Édouard Bois et la construction de la mémoire de l’ermite Toussaint Cartier », L’Estuaire (Rimouski), no 80, mai 2021, p. 11-19.

- « Mythographie, médecine, théologie et philosophie des émotions à la Renaissance (1555-1610) », dans Pascal Bastien, Benjamin Deruelle et Lyse Roy (dir.), Les émotions en bataille (XVIe-XVIIIe siècles). Sentiments, sensibilités et communautés d’émotions de la première modernité, Paris, Hermann, coll. « République des Lettres », 2021, p. 43-55.

- « ’Diligemment contempler’ L’histoire entiere des poissons, de Guillaume Rondelet », dans Myriam Marrache-Gouraud et Violaine Giacomotto-Charra (dir.), La science prise aux mots. Enquête sur le lexique scientifique de la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 313-330.

- « Rabelais scénariste des mondes imaginaires de Pline l’Ancien. Le Cinquiesme livre et l’exemplaire BSB de l’édition érasmienne de l’Histoire naturelle (Bâle, Froben, 1525) », L’Année rabelaisienne (Paris), no 5, 2021, p. 185-199.

- « Lettre joyeuse et epistola jocosa : théorie et pratique du rire épistolaire à la Renaissance », dans Marianne Charrier-Vozel (dir.), Le rire des épistoliers (XVIe-XVIIIe siècles), Rouen, Presses universitaires de Rennes, 2021, p. 27-40.

- « Rabelais scénariste des mondes imaginaires de Pline l’Ancien. Le Quart livre et l’exemplaire BSB de l’édition érasmienne de l’Histoire naturelle – Bâle, Froben, 1525 », dans Mireille Huchon, Nicolas Le Cadet et Romain Menini (dir.), Inextinguible Rabelais, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 317-339.

- « Henri Glaréan éditeur facétieux du Testament de Cuspidius et du Contrat de vente en 1533 », , Camenæ (Paris), no26, La littérature des humanistes suisses, Fribourg, 30-31 janvier 2020, décembre 2020 : http://saprat.ephe.sorbonne.fr/media/04f45af6d8f547262957be12bfd29bda/camenae-26-2-la-charite-relu.pdf

- « Entre grec et latin : Rabelais lecteur d’Antonio Musa Brasavola dans les Aphorismorum Hippocratis sectiones septem (1543 et 1545) », dans Paola Cifarelli et Franco Giacone (dir.), Langues et langages dans l’œuvre de Rabelais, Genève, Droz, coll. « Études rabelaisiennes », t. LIX, 2020, p. 61-72.

- « Présentation », Revue d’histoire littéraire de la France (Paris), dossier Littérature et médecine XVIe-XXe siècles. Des mots et des maux, no4, 2020, p. 773-777, avec Jacqueline Vons.

- « Rabelais, Rondibilis et la cure des amants selon Guillaume Rondelet », Revue d’histoire littéraire de la France (Paris), dossier Littérature et médecine XVIe-XXe siècles. Des mots et des maux, no4, 2020, p. 779-789.

- « La mort dans la théorie et la pratique homilétiques de Denys Peronnet », dans Paula Barros, Inès Kirschleger et Claudie Martin-Ulrich (dir.), Prêcher la mort à l’époque moderne. Regards croisés sur la France et l’Angleterre, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 129-141.

- « Jacobe Rhodogine engastrimythe ou comment Rabelais fait parler Cincinnatule », dans Diane Desrosiers et Roxanne Roy (dir.), Ventriloquie. Quand on fait parler les femmes (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Hermann, coll. « République des Lettres », 2020, p. 77-97.

- Avec Romain Menini, « L’éditeur et son double : Rabelais auctor en 1532 », dans Dominique Brancher, Gaëlle Burg et Giovanni Berjola (dir.), L’éditeur à l’œuvre. Reconsidérer l’auctorialité, Bâle, Universitätsbibliothek Basel, 2020, p. 30-40, publication en ligne : https://emono.unibas.ch/catalog/book/61

- « Présentation », dossier Fortune de Rabelais, de Claude Nourry à Ernest Renan, L’Année rabelaisienne (Paris), no4, 2020, p. 53-56.

- « Rabelais polymathe, naturaliste et astrologue d’après les Elogia Rabelæsina (BnF, LAT 8704) d’Antoine Le Roy », L’Année rabelaisienne (Paris), dossier Fortune de Rabelais, de Claude Nourry à Ernest Renan, L’Année rabelaisienne (Paris), no4, 2020, p. 85-100.

- « Supercherie et désattribution des Premières œuvres poétiques (1581) : l’improuvable inexistence de Marie de Romieu », dans Claire Delahaye, Isabelle Mornat et Caroline Trotot (dir.), Femmes à l’œuvre dans la construction des savoirs. Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité, Marne-la-Vallée, Laboratoire LISAA, coll. « Savoirs en texte », 2020, p. 163-176.

- « Henri III et le paradoxe d’un roi éloquent incapable de persuasion », dans Margaret Jones-Davies et Florence Malhomme (dir.), Éloquence et action au temps de la Renaissance, Turhnout (Belgique), Brepols, 2019, p. 95-109.

- « L’éventail des possibles de l’héroïsme féminin d’après les Dialogismi Heroinarum (1541) de Petrus Nannius », dans Gilbert Schrenck, Anne-Élisabeth Spica et Pascale Thouvenin (dir.), Héroïsme féminin, héroïnes et femmes illustres, XVIe et XVIIe siècles. Une représentation sans fiction, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 37-50.

- « La critique d’actualité chez La Croix du Maine et Du Verdier », dans Sara Harvey (dir.), La critique au présent. Émergence du commentaire sur les arts (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 79-89.

- « La médecine vétérinaire et la médecine humaine au regard de l’humanisme des années 1520-1530 : des remèdes de cheval pour l’homme? », dans Gisèle Séginger (dir.), Animalhumanité. Expérimentation et fiction : l’animalité au cœur du vivant, Champs-sur-Marne, Laboratoire LISAA, coll. « Savoirs en texte », 2018, p. 49-65, en ligne : https://lisaa.u-pem.fr/fileadmin/Fichiers/LISAA/LISAA_editeur/Savoirs_en_texte/Animalhumanite/La_Charite_Animalhumanite.pdf.

- « Mœurs, langage et cérémonies des habitants de Canada, Hochelaga et Saguenay : la réduction de l’altérité dans le Brief recit (1545) de Jacques Cartier », actes du colloque La rencontre de l’Autre (Washington U. in Saint-Louis, 26-27 avril 2017), French Forum (Philadelphie), vol. 43, no 2, automne 2018, p. 189-200.

- « La notion de patrimoine lettré à la lumière du projet d’Inventaire des imprimés anciens conservés au Québec », dans Karine Hébert et Julien Goyette (dir.), Entre disciplines et indiscipline, le patrimoine, Québec, Presses de l’Université du Québec, coll. « Nouveaux patrimoines », 2018, p. 173-198.

- « Sous le signe de la Bonne Fortune. Chronologie et typologie du travail éditorial de Rabelais », ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΞΥΝ ΘΕΩ Rabelais éditeur des Anciens et des Modernes, L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 23-44.

- « Ut Galenus exponit : Rabelais annotateur du Régime dans les maladies aiguës d’Hippocrate dans la traduction de Guillaume Cop », ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΞΥΝ ΘΕΩ Rabelais éditeur des Anciens et des Modernes, L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 71-86.

- « Veluti per transennam: formes de l’annotation dans les travaux de philologie médicale de Rabelais », dans Martine Furno, Christiane Louette et Valérie Méot-Bourquin (dir.), Apta compositio. Formes du texte latin au Moyen Âge et à la Renaissance, Genève, Droz, 2017, p. 195-211.

- « Erasmus cum annotatiunculis. L’atelier de Sébastien Gryphe et la diffusion d’Érasme en France et en Europe au XVIe siècle », dans Blandine Perona et Tristan Vigliano (dir.), Érasme et la France, Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives humanistes », 2017, p. 153-200.

- « Rumeur et propagande autour du rôle duc d’Anjou dans la Saint-Barthélemy », dans Luc Vaillancourt (dir.), « Des bruits courent » : rumeurs et propagande au temps des Valois, Paris, Hermann, « Collections de la République des Lettres », 2017, p. 209-220.

- « Le roman rabelaisien, la comédie prosaïque et le lourdois », dans Diane Desrosiers, Claude La Charité, Christian Veilleux et Tristan Vigliano (dir.), Rabelais et l’hybridité des récits rabelaisiens, Genève, Droz, coll. « Études rabelaisiennes », t. LVI, 2017, p. 67-75.

- « L’édition princeps de Pantagruel (1532) de Rabelais et les Enfers d’Épistémon pavés d’ ‘anciens’ nouveaux romans publiés chez Claude Nourry », Réforme Humanisme Renaissance, 42e année, nos 82-83 (actes de la journée d’étude Lyon et les nouveaux romans à la Renaissance), p. 45-64, novembre 2016.

- « La bibliothèque hippocratique de Rabelais dans Gargantua, l’Almanach de 1535, le Tiers livre et le Cinquiesme livre », dans Rosanna Gorris-Camos et Alexandre Vanautgaerden (dir.), Les Labyrinthes de l’esprit. Collections et bibliothèques à la Renaissance, Genève, Droz, 2015, p. 45-74.

- « Formes et modalités de la preuve dans les traités de rhétorique vernaculaires de la Renaissance », dans Jean-Pierre Schandeler et Nathalie Vienne-Guérin (dir.), Les usages de la preuve d’Henri Estienne à Jeremy Bentham, Paris, Hermann, « Collections de la République des Lettres », 2014, p. 311-328.

- « L’édition lyonnaise de 1539 des Apophtegmes dans l’ancienne bibliothèque du Collège Sainte-Marie et la fortune éditoriale de cette œuvre d’Érasme chez Sébastien Gryphe », dans Brenda Dunn-Lardeau (dir.), Ouvrages phares de la Réforme et de la Contre-Réforme dans les collections montréalaises, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2014, p. 123-140.

- « “De l’orage civil forcenant par la guerre” : les météores dans la poésie scientifique de Jean-Antoine de Baïf et d’Isaac Habert », dans Anouchka Vasak et Thierry Belleguic (dir.), Ordre et désordre du monde. Enquête sur les météores de la Renaissance à l’âge moderne, Paris, Hermann, coll. « MétéoS Débats », 2013, p. 117-134.

- « Jacques Davy Du Perron “convertisseur” et la réception de Calvin », dans Franco Giacone (dir.), Calvin insolite, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 301-315.

- « Les traductions latines de la harangue de Henri III aux États Généraux de 1576 », dans Renée-Claude Breitenstein et Tristan Vigliano (dir.), Le Français préclassique (Lyon), no 14 (Le choix de la langue dans la construction des publics en France à la Renaissance), 2012, p. 187-198.

- « Rabelais’s Lost Stratagemata (ca 1539): A Commentary on Frontinus ? », dans Judith Rice Henderson (dir.), The Unfolding of Words. Commentary in the Age of Erasmus, Toronto, University of Toronto Press, 2012, p. 167-187.

- « Rabelais lecteur d’Hippocrate dans le Quart livre », dans Franco Giacone (dir.), Langue et sens du Quart livre, Paris, Classiques Garnier, coll. « Les mondes de Rabelais », no 1, 2012, p. 233-268.

- « Introduction », dans Claude La Charité et Roxanne Roy (dir.), Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. « L’école du genre », no 7, 2012, p. 7-12.

- « Les femmes et la théorie épistolaire à la Renaissance », dans Claude La Charité et Roxanne Roy (dir.), Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. « L’école du genre », no 7, 2012, p. 63-74.

- « Jean de Sponde poète de l’“heureuse inconstance”. Premier recueil de diverses poesies (1604) de Raphaël du Petit Val », dans Véronique Duché, Sabine Lardon et Guylaine Pineau (dir.), Jean de Sponde (1557-1595). Un humaniste dans la tourmente, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 317-335.

- « Du masque au dévoilement : le mythe d’Agnodice comme légitimation de l’écriture féminine, de Catherine Des Roches (1578) à Gabriel-Henri Gaillard (1748) », dans Andrea Oberhuber et Jean-Philippe Beaulieu (dir.), Jeu de masques. Les femmes et le travestissement textuel (1500-1940), Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. « L’école du genre », no 6, 2011, p. 23-35.

- « La disputation par signes et la “philochirosophie” », dans Jean Céard et de Marie-Luce Demonet (dir.) avec la collaboration de Stéphan Geonget, Rabelais la question du sens, Rabelais et la question du sens, Genève, Éditions Droz, coll. « Études rabelaisiennes », 2011, p. 15-36.

- « Rabelais en Huronie : les paroles gelées, dégelées, regelées », dans Guy Poirier, Marie-Christine Gomez-Géraud et François Paré (dir.), De l’Orient à la Huronie. Écritures missionnaires et littérature d’édification aux XVIe et XVIIe siècles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 19-29.

- « Menaud maître-draveur (1937) de Félix-Antoine Savard : archéologie de la figure du nomade enraciné », Caractère, no 1, automne 2010, p. 16-21.

- « Du Bartas comme modèle stylistique dans The Arcadian Rhetorike (1588) d’Abraham Fraunce », dans Julien Goeury et Pierre Martin (dir.), Albineana (Niort), no 22 (« Une volée de poètes ». D’Aubigné et la génération poétique des années 1570-1610), 2010, p. 143-157.

- « Le voyage en France de Joseph-Charles Taché en 1855 ou “le silence des souvenirs de l’histoire” », dans Marie-Pierre Luneau, Jean-Dominique Mellot, Sophie Montreuil et Josée Vincent (dir.), Passeurs d’histoire(s) : figures des relations France-Québec en histoire du livre, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 137-151.

- « Antonine Maillet et Rabelais : contexte, originalité et fortune de sa thèse Rabelais et les traditions populaires en Acadie (1971) », dans Marie-Linda Lord (dir.), Lire Antonine Maillet à travers le temps et l’espace, Moncton, Institut d’études acadiennes, coll. « Pascal Poirier », 2010, p. 35-48.

- « L’histoire tragique de Rosset comme héritière du refus du romanesque de Don Quichotte », dans Emilia Inés Deffis et Javier Vargas de Luna (dir.), Avez-vous lu Cervantès ? Don Quichotte et la fiction en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles), Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cahiers du CIERL », no 8, 2009, p. 91-104.

- « Rabelais et la catégorie stylistique du ῥυπαρός », dans Franco Giacone (dir.), La Langue de Rabelais. La Langue de Montaigne, Genève, Droz, 2009, p. 145-154.

- « Les anciennes et les modernes, de Henri Corneille Agrippa à Marguerite de Valois », dans Jean-Claude Arnould et Sylvie Steinberg (dir.), Les femmes et l’écriture de l’histoire (1400-1800), Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, p. 309-323.

- « Le Livre des marchans dans la Bibliothèque Saint-Victor », dans Diane Desrosiers et William Kemp (dir.), Littératures (Montréal), no 24/2 (Les Imprimés réformés de Pierre de Vingle [Neuchâtel, 1533-1535]), 2007, p. 13-28.

- « La Parfaicte amye d’Antoine Héroët au service de “La Messagere d’amour” de Marie de Romieu », dans André Gendre et Loris Petris (dir.), Par élévation d’esprit. Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 335-353.

- « La réception du De institutione feminæ christianæ (1523) de Vivès dans la France du XVIe siècle : Pierre de Changy et Antoine Tiron », dans Perinne Galand-Hallyn, Antonio Iurilli, Craig Kallendorf, Joaquin Pascual Barea, George Hugo Tucker et Hermann Wiegan (dir.), Acta conventus neo-latini Bonnensis, Tempe (Arizona), Arizona Medieval and Renaissance Studies, 2006, p. 439-448.

- « Par delà le Canzoniere, le pétrarquisme et les Triomphes de Pétrarque dans la France du XVIe siècle », dans Mariapia Lamberti (dir.), Petrarqua y il petrarquismo in Europa y America, Mexico, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 361-370.

- « De Architectura Orbis et De l’excellence et immortalité de l’ame (ca 1532) d’Amaury Bouchard : l’expression figurée et le lieu de l’antécédent », dans Marie-Luce Demonet (dir.), Les Grands Jours de Rabelais en Poitou, Genève, Droz, coll. « Études rabelaisiennes », 2006, p. 133-143.

- « La prosopopée chez Rabelais », dans Annie Cloutier, Catherine Dubeau et Pierre-Marc Gendron (dir.), Savoirs et fins de la représentation sous l’Ancien Régime, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cahiers du CIÉRL », no 1, 2005, p. 9-19.

- « Marie de Cotteblanche, traductrice de Pierre Messie, ou l’espagnol en filigrane de l’italien », dans Jean-Philippe Beaulieu (dir.), D’une écriture à l’autre : Les Femmes et la traduction sous l’Ancien Régime, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Regards sur la traduction », 2004, p. 211-231.

- « “Inter pastorem et impostorem” : l’augustinisme rhétorique et le Cymbalum Mundi (1537) », dans Franco Giacone (dir.), Le Cymbalum Mundi, Genève, Droz, 2003, p. 489-500.

- « La décade féminine de Marie de Romieu », dans Isabelle Brouard-Arends (dir.), Lectrices d’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 317-330.

- « Panurge est-il “thalamite” ou thélémite? Le style de “petit riparographe” : l’apologue sans morale de l’âne et du roussin », dans Franco Giacone (dir.), Rabelais le Cinquiesme livre, Genève, Droz, coll. « Études rabelaisiennes », 2001, p. 455-466.

- « Le problème du genre dans les Comptes amoureux (ca 1530) de Jeanne Flore : l’ambivalence du terme “compte” », dans Vincent Engel et de Michel Guissard (dir.), La Nouvelle de langue française aux frontières des autres genres, du Moyen Âge à nos jours, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2001, p. 49-61. (repris dans Actualité de Jeanne Flore)

- « Le Stile et Maniere de composer, dicter et escrire toutes sortes d’Epistres, ou lettres missives (1553) : de la dispositio tripartite de Pierre Fabri au poulpe épistolaire d’Érasme », dans Catherine Magnien (dir.), L’Épistolaire au XVIe siècle, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2001, p. 17-32.

- « L’Instruction pour les jeunes dames (1572) de Marie de Romieu : la femme machiavélienne comme contre-modèle de la femme chrétienne et de la donna di palazzo », dans Frank Greiner et Jean-Claude Ternaux (dir.), Franco-Italica (Alessandria, Italie), no 15/16, 1999, p. 65-85.

- « La cérémonie », Les Cahiers Victor-Lévy Beaulieu, no 8 (Queering VLB. Lire Beaulieu contre Beaulieu ?), section « La table de pommier », Montréal. Presses de l’Université de Montréal, 2023, p. 241-246. (extrait du premier chapitre du Meilleur dernier roman)

- « La main d’Ibycus », dans Gothique, dirigé par David Dorais, XYZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no 153, p. 7-13.

- « Le rhizotome, ou la généalogie à coups de cisailles », dans Rhizomes, Le Sabord (Trois-Rivières), no 123, p. 9-12.

- « Neuf leçons de solitude », dans Chantal Ringuet et Jean-François Vallée (dir.), Le Novendécaméron. Écrire et créer à l’ère de la COVID-19, Montréal, Éditions Ramures, 2022, p. 109-116.

- « Réjean qui? », Captures, vol. 7, no 1, mai 2022, dans Michel Biron et David Bélanger (dir.), Hypothèses critiques et littérature québécoise, section contrepoints « Traversées » : revuecaptures.org/node/5686.

- « Neuf leçons de solitude », dans Chantal Ringuet et Jean-François Vallée (dir.), Le Novendécaméron. Écrire et créer à l’ère de la COVID-19, jour 13, mis en ligne le 21 mai 2021 : https://novendecameron.ramures.org/neuf-lecons-de-solitude

- « À propos des 78 livres de pantagruélisme », L’Année rabelaisienne (Paris), no5, 2021, p. 493-499. (sous le pseudonyme de Henri Vernal)

- « La Laus petandi d’Ortuinus Gratius (1951 et 1970). L’art de péter honnêtement en catalan », L’Année rabelaisienne (Paris), no5, 2021, p. 319-362 (sous le pseudonyme de Magister Crepitus)

- « L’assassin de la 2e Avenue », dans Camille Deslauriers et David Dorais (dir.), Dépression. Nouvelles du fond du baril, XYZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no 144, hiver 2020, p. 44-53.

- « Splendeurs et misères de Michel de Nostredame », Camenæ (Paris), dossier Masques et coronamasques, écrits de confinement rassemblés par Virginie Leroux avec la complicité de Max Engammare, Anne-Pascale Pouey-Mounou et Jean Vignes, no 25bis, juin 2020 (sous le pseudonyme de Henri Vernal) : http://saprat.ephe.sorbonne.fr/media/a1cb0df1bf5513053a9c177aeb8319f8/camenae-25bis-15-splendeurs-et-miserres-de-michel-de-nostredame.pdf

- « Piou Piou, le chat italien », dans Camille Deslauriers et Christiane Lahaie (dir.), Chats. On les adule, on les exècre, XYZ. La revue de la nouvelle (Montréal), no 139, automne 2019, p. 63-74.

- « Le garum au beurre du Luxe d’Apicius », L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 499-501. (sous le pseudonyme d’Henri Vernal)

- « Rabelais et l’art de péter honnêtement en société », Cahiers littéraires Contre-jour (Montréal), no 16, automne 2008, p. 111-123.

- « Les limbes », Cahiers littéraires Contre-jour (Montréal), no 14, hiver 2007/2008, p. 45-50.

- « Le Ballerin », dans Stephan Hardy (dir.), Nouvel homme, Saint-Boniface (Manitoba), Éditions des Plaines, 2003, p. 47-63.

- « Compte rendu d’Eileen Reid Marcil, Le Royal William de Québec. Le véritable premier bateau à vapeur transatlantique, traduit de l’anglais par Louis Courteau, Québec, Septentrion, 2022, 122 p., 29,95 $ », L’Estuaire (Rimouski), no 81, 2022-2023, p. 165-166.

- « Le livre des livres. Compte rendu de Charles Sagalane, Journal d’un bibliothécaire de survie, Saguenay, La Peuplade, 2021, 403 p. », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. 27, no4, mars-avril 2022, p. 11.

- « Compte rendu de Myrtille Méricam-Bourdet et Catherine Volpilhac-Auger (dir.), La Fabrique du XVIe siècle au temps des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2020, 476 p. », French Studies (Oxford), 2021, knab168,mis en ligne le 2 octobre 2021, https://doi.org/10.1093/fs/knab168

- « Compte rendu de Stéphan Geonget (dir.), « Ces belles billevesées ». Études sur le Gargantua, ÉR, LVIII (2019), 142 p.», L’Année rabelaisienne (Paris), no 5, 2021, p. 475-481.

- « Compte rendu de Gabriel Plante-Charlebois, Prouesses et épouvantables digestions du très redouté Pantagruel, Montréal, Leméac, 2018 », L’Année rabelaisienne (Paris), no4, 2020, p. 432-437.

- « Compte rendu de Chinon. Voyage au pays de Rabelais, Paris, Gallimard, coll. ‘Encyclopédies du voyage’, 2017 », L’Année rabelaisienne (Paris), no 3, 2019, p. 527-530.

- « Compte rendu de François Rabelais, Almanach pour l’an M. D. XXXV., texte découvert et édité par Alessandro Vitale-Brovarone, Paris, Classiques Garnier, coll. “Les mondes de Rabelais”, no 3, 2014, 157 p. », L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 457-460.

- « Compte rendu d’Études rabelaisiennes, tome LIV, Genève Droz, 2015, 132 p. », L’Année rabelaisienne (Paris), no 2, 2018, p. 461-464.

- Compte rendu de Nathalie Dauvois et Jean Vignes (dir.), En relisant le Quart livre de Rabelais, Cahiers Textuel, no 35, 2012, 136 p. », L’Année rabelaisienne (Paris), no 1, 2017, p. 452-460.

- « Compte rendu de Catherine Ferland et Dave Corriveau, La Corriveau. De l’histoire à la légende, Québec, Septentrion, 2014 », Revue d’histoire de l’Amérique française (Montréal), vol. 67, no 3-4, 2014, p. 442-444.

- « L’homme qui sait si bien détester le golf » (compte rendu de L’homme qui détestait le golf de Sylvain Meunier), Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XIV, no 2, novembre-décembre 2008, cahier Champ libre, p. 2.

- « Review of Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present. Historical and Bibliographic Studies », Rhetorical Review (Copenhague), vol. 6, no 2, 2008, p. 18-23

- « Guerre aux démolisseurs! Éloge du patrimoine bâti de Rimouski-Neigette », compte rendu de Reflets d’une région. Rimouski-Neigette sous la direction de Danielle Dufresne, Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XIII, no 4, janvier-février 2008, cahier spécial Culture, p. 4.

- « Bulle financière et bulbe spéculatif », compte rendu de Semper Augustus d’Olivier Bleys, Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XIII, no 4, janvier-février 2008, cahier spécial Culture, p. 2.

- « Compte rendu de l’édition des Mémoires et Discours de Marguerite de Valois par Éliane Viennot », Dalhousie French Studies (Halifax), no 79, été 2007, p. 144-145.

- « Mawy Bouchard, Avant le roman. L’allégorie et l’émergence de la narration française au 16e siècle », Renaissance Quarterly (New York), vol. LX, no 1, printemps 2007, p. 204-205.

- « L’art épistolaire dans l’Europe de la Renaissance. Compte rendu d’El arte epistolar en el Renacimiento europeo 1400-1600 de Pedro Martín Baños », Spirale (Montréal), no 203, juillet-août 2005, p. 15-16.

- « Compte rendu de Lire au Québec au XIXe siècle sous la direction de Yvan Lamonde et de Sophie Montreuil », Revue d’histoire de l’Amérique française (Montréal), vol. 58, no 1, été 2004, p. 120-124.

- « Une fiction haletante : Proust épistolier de Martin Robitaille », Spirale (Montréal), no 197, juillet-août 2004, p. 33-34.

- « La Rome antique est née au XVe siècle : le De varietate fortunæ du Pogge », compte rendu de l’édition des Ruines de Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1994, Spirale (Montréal), no 173, juillet-août 2000, p. 10.

- « Rabelais “fay ce que vouldras” : la loi, la lettre et l’esprit », compte rendu de Thierry Pech, Rabelais. Fais ce que voudras, Paris, Michalon, 1998, Spirale (Montréal), no 169, novembre-décembre 1999, p. 31.

- « Compte rendu du CD-Rom Rabelais Œuvres romanesques (Les cinq livres de Pantagruel) », Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. XXIII, no 4, automne 1999, p. 79-80.

- « Rabelais, une anthropologie humaniste des passions ou lorsque le vin réconcilie Dieu avec l’homme des passions », compte rendu d’Emmanuel Naya, Rabelais, une anthropologie humanistes des passions, Paris, Presses universitaires de France, 1999, Spirale (Montréal), no 166, mai-juin 1999, p. 6.

- « Compte rendu de l’édition critique des Dialogues et Devis des Damoiselles (1581) de François d’Amboise par Daniela Costa », Renaissance et Réforme / Renaissance and Reformation (Toronto), vol. XXII, no 4, automne 1998, p. 89-90.

- « L’ubiquité des contes voyageurs de Joseph-Charles Taché », dans Paul Bélanger, Louise Dupré, Marie-Andrée Lamontagneet Pierre Nepveu (dir.), Le Devoir de littérature. Classiques et oubliés. Relire au présent les écrivains d’ici, Montréal, Somme toute et Le Devoir, 2025, p. 185-191. (reprise d’un article publié dans Le Devoir)

- « Joseph Marmette et le roman de Frontenac en majesté », Revue d’histoire de la Nouvelle-France (Québec), no 6, 2025, p. 96-101.

- « Frances Brooke et la postérité littéraire de l’ermite Toussaint Cartier », Revue d’histoire de la Nouvelle-France (Québec), no 4, 2024, p. 62-69.

- « L’ubiquité des contes voyageurs de Joseph-Charles Taché », Le Devoir (Montréal), chronique « Le Devoir de littérature de l’Académie des lettres du Québec, 18 mai 2024, p. B9.

- « Le Bas-du-Fleuve, berceau de la littérature québécoise », nouvelle version, revue, corrigée et augmentée de ce texte primé en 2008, dans Audrey Maude-Falardeau (dir.), Racontez-moi… 30 ans de vulgarisation scientifique, Montréal, Acfas, 2023, p. 85-87.

- « Le Bas-du-Fleuve, berceau de la littérature québécoise », nouvelle version, revue, corrigée et augmentée de ce texte primé en 2008, dans Audrey Maude-Falardeau (dir.), Racontez-moi… 30 ans de vulgarisation scientifique, Montréal, Acfas, 2023, p. 77-79, mis en ligne le 29 juin 2023 : https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/RacontezMoi_30ansVulgarisationScientifique.pdf

- « Qui a peur de la littérature québécoise du xixe siècle ? », entrevue avec Philippe Garon, Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. 28, no 5, mai-juin 2023, p. 13.

- « L’Oublié (1900-1901) de Laure Conan, un roman historique à la gloire de Lambert Closse », Revue d’histoire de la Nouvelle-France (Québec), no 2, printemps 2023, p. 60-65.

- « Aubert de Gaspé : l’art d’être bon perdant », dans Dave Noël (dir.), Le Devoir d’histoire. Regards croisés sur le Québec, Montréal, Somme toute et Le Devoir, 2023, p. 75-81. (reprise d’un article publié dans Le Devoir)

- « La collection patrimoniale de livres du Centre Joseph-Charles-Taché », dans Peggy Davis et Lyse Roy (dir.), Patrimoine archivistique et livresque au Québec, Histoire Québec (Montréal), vol. 28, no 2, 2022, p. 5-7.

- « Cinq questions à Claude La Charité pour son livre Autopsie de Charles Amand », entrevue avec Johanne Fournier, Le Soleil (Québec), 28 septembre 2022, en ligne : https://www.lesoleil.com/2022/09/28/cinq-questions-a-claude-la-charite-pour-son-livre-autopsie-de-charles-amand-ef0b0135376678c2dbfed186264570df.

- « Québec capitale littéraire », Le Soleil (Québec), 3 septembre 2022, no36, p. 46-47.

- « L’abbé Louis-Édouard Bois, collectionneur, éditeur, érudit et romancier », Cap-aux-Diamants (Québec), no150 Des collections pour écrire notre histoire, été 2022, p. 9-14.

- « Philippe Aubert de Gaspé fils en sept questions », Le Soleil (Québec), 11 juin 2022, no 24, p. 36-37.

- « De L’influence d’un livre à Autopsie de Charles Amand, le roman de l’histoire littéraire », Argument (Montréal), dossier « De si beaux jeux de rôle ». Fortune du roman historique, vol. 24, no 2, printemps-été 2022, p. 97-104.

- « Entrevue dans la peau de… Claude La Charité, fin connaisseur de la littérature québécoise du XIXe siècle. Faire découvrir un riche héritage littéraire, encore méconnu de tous » avec Mathilde Recly, Bible urbaine, 10 décembre 2021 : https://labibleurbaine.com/litterature/dans-la-peau-de-claude-la-charite-fin-connaisseur-de-la-litterature-quebecoise-du-xixe-siecle/

- « Aubert Gaspé fils. L’art de la bombe puante », Le Devoir, 13 novembre 2021, p. B6.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé : Histoire, roman, légende », Cap-aux-Diamants (Québec), no 146 Rimouski, bien plus que 325 ans d’histoire, été 2021, p. 14-18.

- « Philippe Aubert de Gaspé ou l’art d’être bon perdant », Le Devoir, 16 janvier 2021, p. B7.

- Allocution du président du jury du Prix Jean-Éthier-Blais 2019 », publié en ligne sur le site de la Fondation Lionel-Groulx le 23 octobre 2019 : https://www.fondationlionelgroulx.org/Allocution-de-Claude-La,1121.html

- « Jacques Poulin et l’invention d’un ermite esthète », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. 24, no 2, novembre-décembre 2018, p. 13.

- « Allocution du président du jury du Prix Jean-Éthier-Blais 2018 », publié en ligne sur le site de la Fondation Lionel-Groulx le 25 octobre 2018 : <https://www.fondationlionelgroulx.org/Allocution-de-Claude-La.html

- « Un nain sur les épaules de géants », discours de réception prononcé au nom de l’Académie des arts, des lettres et des sciences humaines, publié en ligne sur le site de la Société royale du Canada en août 2018 : https://rsc-src.ca/en/stories-excellence/un-nain-sur-les-%C3%A9paules-de-g%C3%A9ants

- « Rabelais MDR », Cahiers Théâtre Denise-Pelletier (Montréal), no 101, automne 2018, p. 16-18.

- « Elzéard Gauvreau et la leçon de constance et de fidélité de l’ermite », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XXIII, no 1, septembre-octobre 2017, p. 7.

- « Wentworth Monk et le testament de l’ermite », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XXII, no 5, mai-juin 2017, cahier Champ libre, p. 12.

- « Louis-Édouard Bois et le roman de l’ermite : écrivain perdu par l’ambition », Le Mouton NOIR, vol. XXII, no 4, mars-avril 2017, p. 8.

- « Le patrimoine imprimé du Québec. Une archéologie du livre, de la lecture et de l’imaginaire », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. 21, no 6, juillet-août 2016, p. 5.

- « Rivière-du-Loup dans les Chroniques d’Arthur Buies. “Le nom moderne de Fraserville remplacera définitivement l’ancien” », Le Louperivois (Rivière-du-Loup), bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, vol. 28, no 2, été 2016, p. 6-9.

- « Les Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, suite et fin des Anciens Canadiens », Le Javelier (La Pocatière), revue de la Fondation Héritage Côte-du-Sud, vol. XXXII, no 1, février 2016, p. 13-17.

- « L’invention de la littérature québécoise (18) : Charles Guay, premier historien de Rimouski », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XIX, no 3, janvier-février 2014, p. 12.

- Avec Julien Goyette, « L’interculturalisme ou la constante recherche de l’équilibre. À propos d’une conférence de Gérard Bouchard », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XIX, no 2, novembre-décembre 2013, p. 3.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (13) : Joseph-Charles Taché et l’homme de foi soucieux de “faire son salut” », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVIII, no 6, juillet-août 2013, p. 9.

- Avec Julien Goyette, « L’invention de la littérature québécoise (17) : Philippe Aubert de Gaspé, fils spirituel de Loup-Jaune », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVIII, no 5, mai-juin 2013, p. 8.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (12) : Joseph Signay et la légende dorée du solitaire par dévotion », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVIII, no 4, mars-avril 2013, p. 6.

- « Rimouski, une ville sous l’influence des livres », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVIII, no 2, novembre-décembre 2012, cahier Champ libre, p. 2.

- « L’invention de la littérature québécoise (16) : la guerre de 1812 d’après les Mémoires de Philippe Aubert de Gaspé », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVIII, no 1, septembre-octobre 2012, cahier Champ libre, p. 6.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (11) : Frances Brooke et l’exotisme de la vie solitaire », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVII, no 1, septembre-octobre 2011, cahier Champ libre, p. 4.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (10) : le témoignage du marquis de Montcalm », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVI, no 6, juillet-août 2011, cahier Champ libre, p. 7.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (9) : que nous apprennent les archives? », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVI, no 5, mai-juin 2011, cahier Champ libre, p. 4.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (8) : Rimouski, porte d’entrée de l’Amérique française au XVIIIe siècle », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVI, no 3, janvier-février 2011, p. 7.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (7) : la tentation janséniste de Georges-François Poulet dit M. Dupont », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XVI, no 2, novembre-décembre 2010, p. 7.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (6) : qu’est-ce que mange un ermite en hiver ? », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XV, no 6, juillet-août 2010, p. 7.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (5) : le solitaire était-il analphabète ou “bien instruit” ? », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XV, no 5, mai-juin 2010, p. 7.

- « Toussaint Cartier, l’ermite de l’île Saint-Barnabé (4) : peut-on vivre seul pendant quarante ans ? », Le Mouton NOIR (Rimouski), vol. XV, no 4, mars-avril 2010, p. 9.